「しづらい」と「しずらい」のどちらが正しい表記なのか迷ったことはありませんか。

日本語を正しく使いたいと思っても、似たような表現が多いと判断に困ることもあります。

特にビジネスシーンや公式な文章では、誤った表記を使うことで信頼を損ねる可能性もあります。

そんな悩みを解決するために、この記事では「しづらい しずらい」の違いや正しい使い方をわかりやすく解説します。

使い分けのコツや具体例もご紹介するので、文章作成に自信を持ちたい方はぜひ最後までご覧ください。

- 「しづらい」と「しずらい」の正しい使い方と違いを理解できる

- 「しづらい」が正しい表記である理由を知ることができる

- 「しづらい」と「しにくい」の使い分けを学べる

- 誤用を避けるための具体例や適切な表現を理解できる

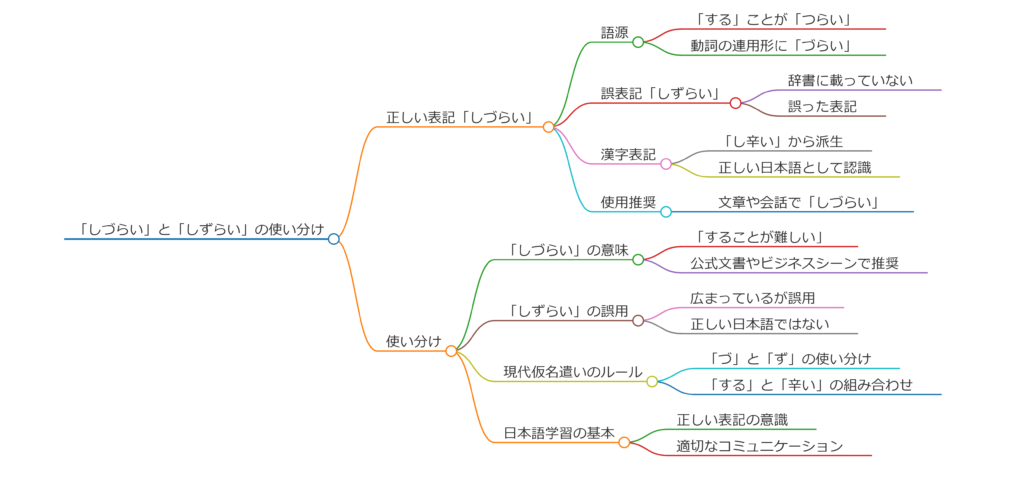

「しづらい しずらい」の正しい使い方と違い

- しづらいとしずらいの違いを詳しく解説

- 正しい表記はどちら?しづらいの基準

- 「しづらい」の意味と成り立ち

- 「しずらい」が誤用される理由とは

- 「しづらい」と「しにくい」の違い

しづらいとしずらいの違いを詳しく解説

日本語を正しく使いたいと考えるなら、「しづらい」と「しずらい」の違いを理解することが大切です。

正しい表記は「しづらい」であり、「しずらい」は誤った表記です。

この違いを詳しく見ていきましょう。

正しい表記はなぜ「しづらい」なのか?

「しづらい」は、動詞「する」の連用形と形容詞「辛い(つらい)」が結びついた言葉です。

「辛い」をひらがなにした際、連濁という日本語独特の音韻現象が起こり、「つらい」が「づらい」へと変化します。

この連濁は、「手紙(てがみ)」や「山道(やまみち)」のように、日本語で複数の単語が組み合わさる際に頻繁に見られる規則です。

一方、「しずらい」は、発音が「ず」と「づ」で区別されないことから、誤用として広まった表記です。

「づ」と「ず」は音が同じに聞こえますが、仮名遣いのルール上は異なる文字です。

「しづらい」と「しずらい」の違いは、この仮名遣いの基本ルールに基づいています。

「しづらい」と「しずらい」の誤用の影響

「しずらい」という誤った表記は、特にデジタルツールが普及した現代でよく見られます。

SNSやメールで簡易的に文章を書く際、ルールが曖昧なまま「しずらい」と書いてしまう人が増えているのです。

ただし、公式なビジネス文書やメールで「しずらい」と書いてしまうと、相手に日本語の基礎が身についていない印象を与える可能性があります。

信頼性を損なうリスクがあるため、正しい表記である「しづらい」を使う習慣をつけることが重要です。

具体例で理解を深める

以下のような具体例を見ると、「しづらい」がどのように使われるべきかがわかります。

| 表現例 | 正しい表記 | 誤った表記 |

|---|---|---|

| 歩きにくい道 | 歩きづらい | 歩きずらい |

| 話しにくい内容 | 話しづらい | 話しずらい |

| 理解が難しい文章 | 理解しづらい | 理解しずらい |

このように、日常生活で使う「~づらい」という表現は、必ず「づ」を使うのが正しいルールです。

正しい表記はどちら?しづらいの基準

「しづらい」と「しずらい」、どちらが正しいのかという疑問は、日本語のルールを知れば簡単に解決します。

正しい表記は「しづらい」であり、この基準は日本語の音韻規則と仮名遣いのルールに従っています。

「連濁」という日本語の音韻現象

「しづらい」の基準を理解するには、日本語の「連濁(れんだく)」という現象を知ることが欠かせません。

連濁とは、複数の単語が組み合わさった際、後ろの単語の頭文字が濁音になることを指します。

たとえば、「花(はな)」と「火(ひ)」が結びつくと「花火(はなび)」になります。

この現象は「しづらい」にも適用され、「する」と「辛い」が結びついた際に「つらい」が「づらい」へと変化します。

「しづらい」の表記基準

「しづらい」という表現は、「~することが難しい」や「~しにくい」という意味を表す際に使います。

この表記は、「する」という動詞の連用形と「辛い」が結びついたもので、漢字で書くと「し辛い」となります。

したがって、「つらい」の音が濁音化して「づらい」となるのが正しい形です。

一方、「しずらい」という表記は、「づ」と「ず」の聞き分けが難しいために発生する誤用です。

特に発音が似ているため、書き間違いが多く見られます。

しかし、1986年に改訂された現代仮名遣いでは、「しづらい」のような例外的な形が明確に規定されています。

誤用による影響と注意点

誤った表記である「しずらい」は、SNSやメールでの利用頻度が増えた結果、目にする機会が増えています。

しかし、これを公式な場で使用すると、相手に違和感を与える可能性があります。

特にビジネス文書では、「しずらい」といった誤った表記は信頼性の欠如を感じさせる要因となるため注意が必要です。

視覚的にわかる「しづらい」の基準

以下に「しづらい」の正しい基準を示す表を作成しました。

| 正しい基準 | 説明 |

|---|---|

| 使用時のルール | 「する」と「辛い」の連語として「づらい」を使用 |

| 例外のない表記 | 「しずらい」は誤用 |

| 適用される現象 | 連濁(つがづに変化する現象) |

「しづらい」を正しく使うためには、この基準を意識し、日常的に正しい日本語表記を心がけることが大切です。

「しづらい」の意味と成り立ち

「しづらい」とは、何かを行う際に物理的、心理的、または技術的な困難を感じる状態を表す言葉です。

この言葉は日常生活だけでなく、ビジネスシーンでも頻繁に使われます。

例えば、「この椅子は座りづらい」や「複雑すぎて説明しづらい」といった形で用いられ、特定の行動や行為に抵抗感や障壁が存在することを示します。

「しづらい」の成り立ち

「しづらい」の語源は、動詞「する」の連用形と、形容詞「辛い(つらい)」が組み合わさったものです。

この組み合わせにより、何かを行うのが難しい、あるいはストレスを感じる状況を表現する言葉が生まれました。

この際、「する」と「辛い」が繋がると音韻の変化が起こり、「つらい」が「づらい」に変わります。この現象を「連濁」と呼び、日本語の音韻規則の一つです。

たとえば、「使いづらい」と「使いにくい」では微妙にニュアンスが異なります。

「使いづらい」には、物理的な使い勝手の悪さに加え、心理的な抵抗感や違和感が含まれることがあります。

一方、「使いにくい」はより客観的な要素に重点が置かれる場合が多いです。

使用例と具体的なシチュエーション

「しづらい」は、主に以下のような場面で使われます。

| シチュエーション | 具体例 | 意味合い |

|---|---|---|

| 心理的な障壁がある場合 | 「この上司には相談しづらい」 | 抵抗感や気まずさがある |

| 物理的に難しい場合 | 「このドアは固くて開けづらい」 | 操作や動作が困難である |

| 技術的な問題がある場合 | 「このアプリは設定がわかりづらい」 | 使い方が複雑で理解しにくい |

こうした具体例からもわかるように、「しづらい」は行動や感情の両面で使われる便利な表現ですが、正しい使い方を知ることで、より適切なコミュニケーションが可能になります。

「しずらい」が誤用される理由とは

「しずらい」という表記は誤用であるにもかかわらず、現代では多くの場面で見かけることがあります。

この背景には、音韻的な要因や教育的な理解の欠如、さらにはデジタル時代特有の課題が関係しています。

音の聞き間違いによる影響

「づ」と「ず」は日本語では発音がほぼ同じであるため、多くの人が区別せずに「しずらい」と書いてしまう傾向があります。

この音韻的な混同は、特に口語では気づきにくい問題です。

たとえば、「続く(つづく)」や「縮む(ちぢむ)」のように、正しくは「づ」を使うべき言葉も、誤って「ず」を用いる例が見られます。

現代仮名遣いの影響

現代仮名遣いでは、基本的に「ぢ」や「づ」を「じ」や「ず」に統一するルールがあります。

しかし、例外として、連語や連濁が発生する場合は「ぢ」や「づ」を維持します。

「しづらい」もその例外に該当しますが、このルールを正しく理解していない人が多いため、誤用が広がる一因となっています。

SNSやデジタルツールの影響

インターネットやSNSでは、簡略化された書き方が普及していることが、誤用をさらに助長しています。

多くの人が「しずらい」と入力し、それを目にした他の人がその誤用を正しいものだと誤解するケースが増えています。

また、スマートフォンやパソコンの自動変換機能が十分に対応していない場合も、誤用が修正されないまま流通する原因となっています。

ビジネス文書での問題点

ビジネス文書や公式なメールで「しずらい」と書いてしまうと、読み手に不信感を与える可能性があります。

特に上司や取引先といった立場の高い相手に対して誤用が目立つと、書き手の注意力や言語能力が疑われることがあります。

そのため、正しい仮名遣いを習得し、誤用を避けることが重要です。

正しい知識を広める必要性

この問題を解決するためには、教育の場や日常生活で「しづらい」と「しずらい」の違いをしっかりと伝えることが大切です。

学校教育や企業の研修などで仮名遣いの正しいルールを学ぶ機会を増やすことで、誤用の拡散を防ぐことができます。

また、デジタルツールの開発者が誤用を自動的に修正する機能を強化することも有効な対策の一つです。

誤用を防ぐ意識を持つことで、より正確で洗練された文章作成が可能になり、読者や相手への信頼性を高めることができます。

「しづらい」と「しにくい」の違い

「しづらい」と「しにくい」の基本的な違い

「しづらい」と「しにくい」は、いずれも「何かを行うことが困難である」という意味を持つ言葉ですが、その使い方には明確な違いがあります。

「しにくい」は主に物理的な制約や条件が原因で動作が難しい場合に使われます。

一方で、「しづらい」は心理的な抵抗や気まずさ、感情的な障壁が要因で行動が困難な場合に使われます。

例えば、「この道は歩きにくい」という表現では、道が滑りやすい、狭い、あるいは障害物が多いといった物理的な要因を指します。

一方で、「あの上司には話しづらい」という表現では、相手との関係性や雰囲気など心理的な要因が障壁として挙げられます。

このように、どちらも「困難」を表す言葉ですが、根本的な要因が異なることがポイントです。

具体例で違いを理解する

| 使用シーン | 表現例 | 主な要因 |

|---|---|---|

| 物理的困難の場合 | 「硬いパンは噛みにくい」 | パンが硬い物理的特性 |

| 心理的抵抗の場合 | 「初対面の人には話しづらい」 | 緊張や気まずさ |

| フォーマルな場面での選択 | 「この案件は説明しにくい」 | 複雑な内容を伝える難しさ |

| 日常的な会話の場合 | 「急なお願いはしづらい」 | 心情的な抵抗感 |

「しにくい」が適切な場面

「しにくい」は、対象が具体的で物理的な状況を伴う場合に最適です。

たとえば、「古いドアが重くて開けにくい」という場合、ドアそのものの物理的特徴が困難の原因です。

また、「このデータは視覚的にわかりにくい」といった表現でも、「視覚的」という具体的な条件が原因となっています。

「しづらい」が適切な場面

「しづらい」は、心理的な抵抗や心情的な障壁がある場合に使います。

「彼に直接謝るのはしづらい」という場合、謝罪の行為自体ではなく、それを行う際の心情的な負担が強調されています。

また、ビジネスの場面では「この意見を会議で言いづらい」といった形で、自分の考えを発表する際の心理的なハードルを示す際に適しています。

状況に応じた使い分けの重要性

これらの違いを正しく理解し、適切に使い分けることで、表現がより的確になります。

特にビジネスやフォーマルな場面では、相手に伝わりやすい言葉を選ぶことが重要です。

たとえば、「話しにくい」ではなく「話しづらい」を選ぶことで、単なる物理的な問題ではなく、心理的な事情が関与していることを明確に伝えられます。

注意点とポイント

どちらの言葉を選ぶ場合でも、状況をしっかりと考慮することが大切です。

また、誤った使い分けをすると、意図が正しく伝わらない場合があるため注意が必要です。

「しづらい」「しにくい」を適切に使い分けることで、表現力が向上し、相手とのコミュニケーションもスムーズに進むでしょう。

ビジネスで知っておきたい「しづらい しずらい」の使い分け

- 相談で使う「しづらい」と「しずらい」の選び方

- 理解しづらい状況を避けるポイント

- 「しづらい」の言い換え例と使い方

- 「しづらい」の言い換え ビジネスでの適切な表現

- 使用例と文脈で変わる「しづらい」の表現

相談で使う「しづらい」と「しずらい」の選び方

「相談しづらい」と「しずらい」の違いを理解することが重要

「相談しづらい」は正しい表記であり、適切な場面で使うことで正確な意思を伝えられます。

この表現は、上司や取引先などに相談する際の心理的な抵抗やためらいを表すのに適しています。

一方、「相談しずらい」は誤用であり、日本語の正しい文法に基づいていないため、ビジネスシーンでは不適切です。

誤った表現を使用すると、受け手に不信感を与えたり、文章全体の信頼性を損なったりする可能性があります。

適切な表現で信頼関係を築く

「相談しづらい」状況を円滑に解消するためには、正しい表現だけでなく、相手に対する配慮も必要です。

たとえば、以下のような工夫を取り入れると、相談がスムーズになります:

- クッション言葉の活用

直接的な表現を避けるために、「お忙しいところ恐れ入りますが」「恐縮ですが」といったクッション言葉を使うと、相手が受け入れやすくなります。これにより、心理的なハードルが下がり、相談しやすい雰囲気が生まれます。 - 状況説明を付け加える

「少し個人的なことで恐縮ですが」「一つ確認したいことがあります」といった形で、相談の内容や状況を簡潔に説明すると、相手が前向きに対応しやすくなります。

ビジネスシーンで避けるべき誤用例

「相談しずらい」と書いてしまうと、文章の誤りが目立ち、受け手が内容よりも表記に目を向けてしまう可能性があります。

たとえば、メールで「ご相談しずらいことがありますが…」と記載されていると、受け手に不自然な印象を与えるだけでなく、書き手の信頼性が損なわれます。

このようなミスを防ぐためには、事前に文章を見直し、正しい表記を意識することが重要です。

理解しづらい状況を避けるポイント

明確で簡潔な表現が鍵

「理解しづらい」と感じさせる文章や説明は、特にビジネスの場では避けるべきです。

分かりにくい表現や冗長な説明は、相手の混乱を招き、最悪の場合、意思疎通が不完全なまま終わることにもなりかねません。

そのため、ポイントを絞った明確な表現を心がけることが重要です。

たとえば、箇条書きを活用することで、情報を整理し、要点が一目で伝わる形にすることが効果的です。

| 説明方法 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| 箇条書き | 要点を明確化し、視覚的に分かりやすくなる | 長すぎる箇条書きは逆効果 |

| 短文分割 | 一文が短いことで理解しやすくなる | 文が細切れになると論旨が不明瞭になる |

| 視覚要素 | 図表やグラフで補足することで理解が促進される | 情報量が多すぎると逆に混乱を招く |

相手の立場に合わせた説明が大切

相手がどのような知識や背景を持っているかを考慮することは、分かりやすい説明の基本です。

たとえば、技術的な内容を説明する際は、専門用語を極力避け、具体例を挙げることが効果的です。

以下はその一例です。

- 専門用語の言い換え

「クラウド環境」という表現を「インターネット上にあるデータ保管場所」と言い換えるなど、相手がすぐにイメージできる言葉を使います。 - 具体例を添える

「このシステムの導入により効率が上がります」というだけでなく、「1時間かかっていた作業が30分に短縮されます」といった具体例を加えることで、相手の理解を助けます。

「理解しづらい」を解消する工夫

分かりにくさを防ぐための工夫として、次の方法が有効です。

- 段落ごとにテーマを明示

各段落で述べる内容を最初に示し、それに基づいて具体的な説明を行うと、読者や聞き手が迷いにくくなります。 - フィードバックを得る

他者に文章を読んでもらい、どこが理解しづらいかを指摘してもらうことで、改善点を見つけられます。特にチームで共有する資料やプレゼン資料では、このプロセスが効果的です。

分かりやすい説明は、ビジネスにおける信頼関係の構築に直結します。

一方で「理解しづらい」と感じさせる内容は、相手の興味や信頼を失う原因となるため、細心の注意が必要です。

読者や聞き手の視点を常に意識することで、効果的なコミュニケーションを実現できます。

「しづらい」の言い換え例と使い方

「しづらい」の具体的な言い換え例

「しづらい」を適切に言い換えることで、より状況に応じた表現が可能になります。

たとえば、以下のような言い換えが挙げられます。

| シチュエーション | 「しづらい」の言い換え例 | 説明 |

|---|---|---|

| 説明が難しいとき | 説明が難しい、伝えにくい | 「わかりやすさ」を重視する場合に適切 |

| 行動が困難なとき | やりにくい、取り組みにくい | 具体的な行動が伴う状況で使用可能 |

| 言葉に詰まるとき | 話しにくい、言葉にしづらい | 心理的抵抗を示す際に使える |

| 感情的な表現が必要なとき | 抵抗がある、気が進まない | より感情的なニュアンスを伝えたい場合 |

例えば、ビジネスメールで「今回の件について説明しづらい点があります」と書く代わりに、「今回の件について明確に説明するのが難しい箇所があります」と言い換えると、より丁寧な印象を与えます。

また、ネガティブな印象を軽減したい場合には、「この件については、さらに検討する必要があると思われます」といったポジティブなニュアンスを含む表現も効果的です。

言い換えの注意点

「しづらい」を言い換える際には、文脈や相手の立場を考慮することが重要です。

例えば、上司や顧客に対しては、柔らかいトーンで表現する方が適切です。

一方で、チーム内の非公式なやり取りでは、「やりにくい」などシンプルな表現でも問題ありません。

相手との関係性や状況に応じて言葉を選びましょう。

「しづらい」の言い換え ビジネスでの適切な表現

ビジネスシーンにおける「しづらい」の置き換え方

ビジネスでは、「しづらい」をそのまま使うと、ネガティブな印象を与える可能性があります。

そのため、フォーマルな言い回しや肯定的な表現に置き換えるのが効果的です。以下は具体的な例です。

| シチュエーション | 「しづらい」の適切な表現 | ポイント |

|---|---|---|

| 説明が困難な場合 | ご説明が少々難しいかもしれません | 相手を気遣いつつ困難さを伝える |

| 確認が必要な場合 | ご確認が必要となります | 確認しづらい状況を回避する表現 |

| 提案が必要な場合 | 別の方法をご提案させていただきます | ネガティブな印象を与えず建設的なニュアンスを持たせる |

| 理解が難しい内容を共有する場合 | 理解を深めるための補足が必要です | 相手にわかりやすい形で補足を提供する |

たとえば、プロジェクトの進行状況を報告する際に、「この方法では進行しづらい可能性があります」と言う代わりに、「進行をスムーズにするために、別の方法をご提案させていただきます」と言い換えると、前向きな印象を与えることができます。

このような言い換えにより、ビジネスコミュニケーションが円滑になります。

避けるべき表現と工夫

ビジネスでは、ネガティブな表現や曖昧な表現を避けることが求められます。

「~しづらい」という表現を使う場合でも、「具体的に何が問題か」を説明することで、相手が状況を正しく理解できます。

また、補足説明を加えることで、相手の誤解を防ぎ、誠実な印象を与えられます。

これらの工夫を取り入れることで、「しづらい」を適切に言い換え、相手にわかりやすく伝える表現が可能になります。

特にビジネスシーンでは、状況に応じた表現の選択が重要です。

使用例と文脈で変わる「しづらい」の表現

「しづらい」という言葉は、文脈によって適切な使い方が変わる表現の一つです。

この言葉が指す「困難さ」は、物理的な障害や心理的な抵抗によって生じるため、具体的な使用場面を正しく理解することが重要です。

物理的な状況での「しづらい」

「しづらい」は、動作を伴う場面で物理的な困難を表すことがよくあります。

たとえば、「この道は歩きづらい」という表現では、道が滑りやすかったり、凸凹が多いといった状況が示されています。

同様に、「ボタンが小さくて押しづらい」という場合も、具体的な物理的障害が要因です。

このような場合、「しにくい」という表現でも置き換え可能ですが、「しづらい」には若干の感覚的・主観的なニュアンスが含まれることがあります。

心理的な状況での「しづらい」

一方で、「しづらい」は心理的な障害を示す場面でも頻繁に使われます。

たとえば、「上司には相談しづらい」といった表現では、相手に対する緊張感や威圧感が心理的な壁として作用しています。

また、「この話題は触れづらい」という場合には、デリケートな内容が暗黙的に含まれていることを示します。

心理的な文脈での「しづらい」は、「しにくい」よりも感情的な要素を強調する場面で適しています。

文脈に応じた表現のコツ

「しづらい」を使用する際には、文脈に応じて具体例を挙げるか、補足説明を加えると、より伝わりやすくなります。

たとえば、「この説明は専門的すぎて理解しづらい」と表現すれば、聞き手や読み手が困難を感じる理由が明確になります。

| 文脈 | 表現例 | 補足説明 |

|---|---|---|

| 物理的 | この靴は履きづらい | サイズが合わない場合など |

| 心理的 | 同僚に頼みづらい | 相手の性格や状況に起因することを示唆 |

| 抽象的な状況 | 問題が複雑で解きづらい | 問題自体の構造的な難しさを強調 |

読者に伝わる文章を書くために

「しづらい」を正しく使い分けることは、読み手にストレスを与えないコミュニケーションを実現するための鍵です。

また、文脈に応じた補足や具体例を加えることで、表現の曖昧さを解消し、伝えたいメッセージをより明確にすることができます。

「しづらい しずらい」の違いと正しい使い方を総括

- 「しづらい」は正しい表記であり、「しずらい」は誤用

- 「しづらい」は「する」と「辛い」が連濁で結びついた形

- 「しずらい」は音の混同により誤用として広まった

- 日本語の音韻現象である「連濁」が「しづらい」を支える

- ビジネス文書では「しづらい」を使用すべき

- NHKは正しい仮名遣いを基準に指導している

- 「しづらい」は心理的・物理的困難を表す

- 物理的困難では「しにくい」と使い分けが可能

- 「しずらい」は信頼性を損ねる恐れがある

- SNSやデジタル環境で誤用が拡散されやすい

- 言い換えとして「難しい」「やりにくい」などがある

- ビジネスでは「しづらい」を柔らかい表現に置き換える

- 正しい仮名遣いは教育や日常的な意識で広められる

- NHKの基準では「やりづらい」「動きづらい」などが例示される

- 適切な使い分けがコミュニケーションの質を向上させる