「いろはにほへとちりぬるを」という言葉は、子どものころから耳にしているのに、いざ意味を聞かれると説明に迷いやすい表現です。

なんとなく「花が咲いて散る話かな」という印象はあっても、どこまでが直訳で、どこからが人生や無常の話なのかはあいまいになりがちです。

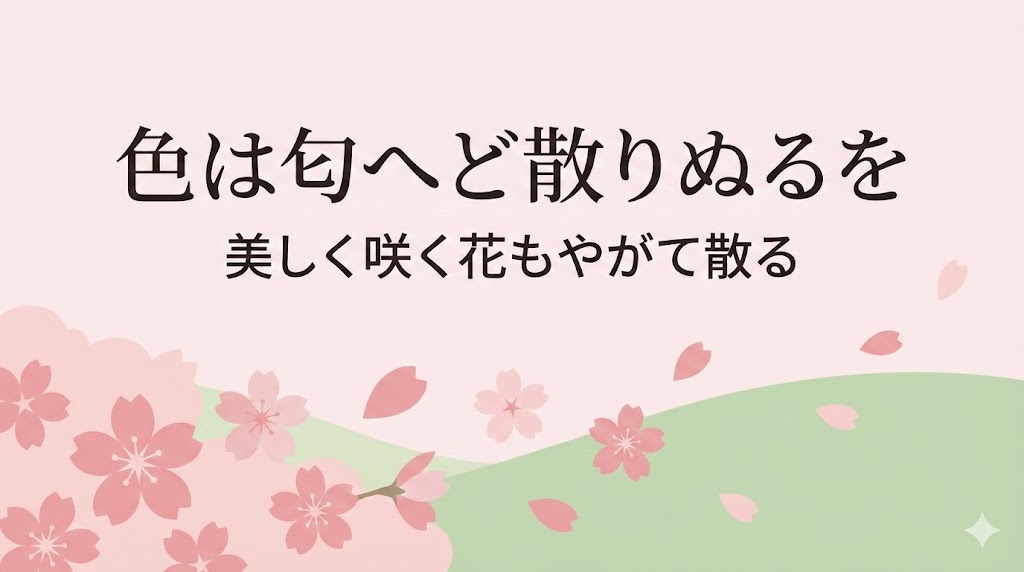

実はこの一節は、「美しく咲き誇るものも、やがて散ってしまう」という無常観を、やさしい日本語で伝えているフレーズなんです。

しかも、いろは歌全体を通して読むと、「この世のすべては移ろうからこそ、執着しすぎないで生きよう」というメッセージが、静かに浮かび上がってきます。

この記事では、最初に「いろはにほへとちりぬるを」の意味を一言でつかみ、そのあとでいろは歌全体の現代語訳や、仏教とのつながり、歴史的な背景まで順番に整理していきます。

読み終えるころには、人から意味を聞かれても、落ち着いて自分の言葉で説明できるようになります。

【この結論まとめ】

- 「いろはにほへとちりぬるを」は「美しく咲くものもやがて散る」という無常をあらわすことばです。

- いろは歌全体では「この世は儚いから、執着しすぎず静かな心で生きよう」という流れになっています。

- 仏教の「諸行無常」の考え方と結びつき、人生や栄華の儚さをやわらかく伝えます。

- 仮名47字を一度ずつ使う手習い歌として、文字教育の役割も果たしてきました。

- 日常の「いろはのい」などの表現も、元をたどるとこの歌のイメージにつながっています。

「いろはにほへとちりぬるを」の意味は?無常をあらわすやさしい日本語

まず押さえたいのは、「いろはにほへとちりぬるを」は、一言でいうと「どんなに美しく栄えても、やがては衰え、消えていく」という無常を歌った一節だということです。

花の姿を借りて、人生や栄華、人の感情などが変わりゆくさまをやさしく示していると考えるとイメージしやすくなります。

単純な現代語訳でいうとどうなる?

一番シンプルな現代語訳としては、次のように言いかえることができます。

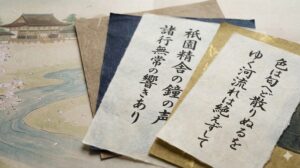

「色は匂へど散りぬるを」

=「花は美しく咲いて、よい香りもするけれど、いずれ散ってしまう」

ここで大事なのは、「花」と言い切らず、あえて「色」「匂い」という感覚的な言葉で表している点です。

そのおかげで、「美しさ」「若さ」「成功」「恋のときめき」など、さまざまなものに重ねて感じられる余地が生まれています。

一言まとめ:

まずは「きれいな花も、いつか散る」というイメージを出発点にすると、その先の深い意味も受け止めやすくなります。

一語ずつの直訳と全体のニュアンスを整理する

古語のままだとつかみにくいので、語ごとに直訳とイメージを並べてみます。

【「いろはにほへとちりぬるを」の直訳と意訳の対応】

| 部分 | 直訳の意味 | ニュアンスのイメージ |

|---|---|---|

| 色は | 色は | 目に見える美しさ・姿かたち |

| 匂へど | 匂うけれど | 香り立つほどの美しさ・華やかさ |

| 散りぬる | 散ってしまった | やがて終わりが来て、消えていく |

| を | けれども | そこから先の展開をふくむつなぎ |

(出典:コトバンク)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

この一節だけでも、「どんなに華やかでも、永遠ではない」という現実を、淡々と受け止める視線が読み取れます。

強く嘆いたり、悲しみをあらわすというより、「そういうものだよね」と静かに受け入れている感じがポイントです。

ここがポイント:

個々の単語は具体的でも、全体としては「人生のあらゆる輝き」に重ねられるよう、あえて抽象度が少し高くなっています。

「色」と「匂う」が指しているものは何か

「色」「匂う」は、単に見た目と香りを指すだけではなく、「魅力」「華やかさ」「うるおい」といった、心に残る良さ全体をふくむ言葉として使われています。

特に古典では、顔立ちの美しさだけでなく、服装や立ち居振る舞い、人柄の良さなどもまとめて「色がある」と表現されることがあります。

「匂う」も、実際の香りだけではなく、「存在感がふわっと伝わってくる」ニュアンスで使われることがあります。

こうした古語としての広がりを踏まえると、「いろはにほへとちりぬるを」は、単なる花の話ではなく、人の魅力や栄華、人生そのものに向けたことばとして受け取ることができます。

ちょっと深掘り:

花びらの色や香りは、目にも鼻にもはっきり感じられますが、それがいつか消えるからこそ、今ここにある瞬間の尊さが際立つという視点が、この一節全体を支えています。

いろは歌全体の意味をざっくりつかむと見えてくること

「いろはにほへとちりぬるを」は、いろは歌という一首の中の、最初の一句にあたります。

全体の流れを知ると、この冒頭だけを切り取って使うときにも、背後にあるメッセージがより伝わりやすくなります。

いろは歌の全文と読み方をひと通りチェック

よく知られている表記と読みは次のとおりです。

いろはにほへと

ちりぬるを

わかよたれそ

つねならむ

うゐのおくやま

けふこえて

あさきゆめみじ

ゑひもせす

すべての仮名を一度ずつ使いながら、人生の無常と、そこから離れた静かな境地を歌っているとされます。

要点まとめ:

いろは歌は「あいうえお」の順番ではなく、「いろは…」の順で仮名をならべた手習い歌であると同時に、人生や仏教観をふくむメッセージソングでもあります。

一句ずつの現代語訳とテーマの流れ

句ごとに現代語訳とテーマを並べると、何を伝えたい歌なのかが見えやすくなります。

【いろは歌一首の句ごとの現代語訳一覧】

| 句 | おおまかな現代語訳 | テーマのキーワード |

|---|---|---|

| 色は匂へど散りぬるを | 美しく咲いて香っても、やがて散ってしまう | 無常・栄華のはかなさ |

| 我が世誰ぞ常ならむ | この世でいつまでも変わらないものなど、誰の身にもない | 人生のはかなさ |

| 有為の奥山今日越えて | 移ろいゆく世の深い山を、きょう越えたとして | 迷いを越えるイメージ |

| 浅き夢見じ酔ひもせず | 浅い夢はもう見まい、うつつを失うような酔いもしない | 執着から離れた心 |

(出典:仁和寺)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

最初の二句で「この世の無常さ」を示し、後半二句で「その無常を踏まえても、夢や酔いに流されない心」を目指すという流れになっているのがわかります。

ここがポイント:

冒頭の「いろはにほへとちりぬるを」は、単に儚さを嘆くのではなく、その先の「執着から離れた静かな心」へとつながる入り口になっています。

一首としてどんなメッセージが完結しているか

いろは歌全体を一言でまとめると、「この世のものはすべて移ろうからこそ、過ぎゆく栄華や夢にとらわれすぎず、静かな心で生きよう」というメッセージだと考えられます。

このとき、大事なのは「何もかも諦めよう」という暗い諦観ではなく、「移ろう前提の世界で、どう心を整えるか」という前向きな姿勢です。

その意味で、いろは歌は人生の終わりに向けた歌というより、「変化の多い世の中をどう生きるか」を示す人生のヒントとしても読むことができます。

結論:

「いろはにほへとちりぬるを」は、いろは歌全体の中の第一歩であり、無常を見つめながらも、心を静かに保つ生き方へと向かうスタート地点になっています。

仏教から見る「いろはにほへとちりぬるを」無常観と涅槃経のつながり

いろは歌は、仏教の「諸行無常」を表した歌だと言われることが多く、その背後には涅槃経の無常偈との対応を指摘する説があります。

ここでは、難しい専門用語はできるだけかみ砕きながら、そのつながりを整理してみます。

諸行無常との対応をやさしく整理する

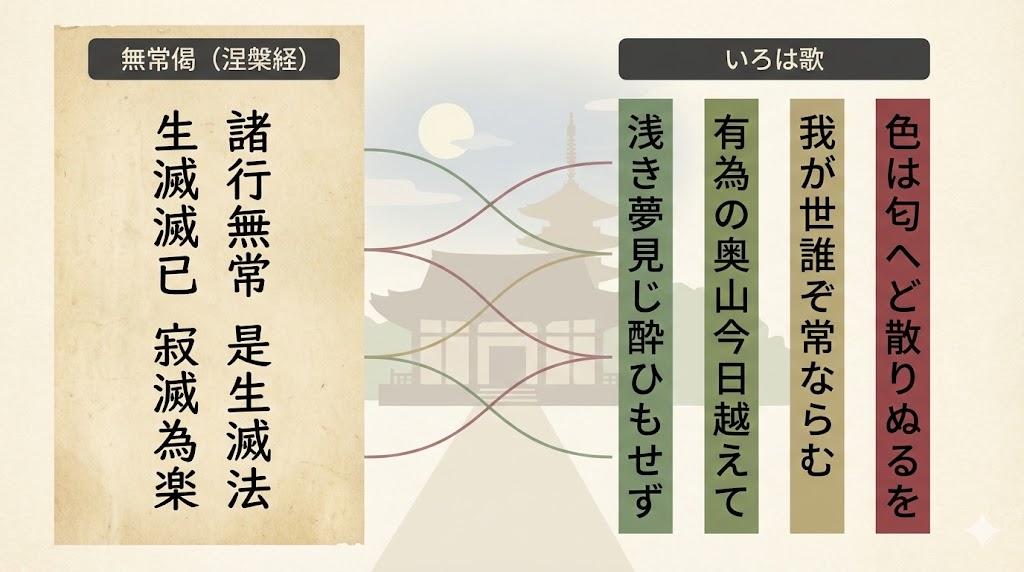

涅槃経の有名な一節に、次のような四句があります。

諸行無常

是生滅法

生滅滅已

寂滅為楽

意味だけをざっくりいうと、「この世のすべては移ろい滅びゆく性質を持ち、その生滅が止んだ境地こそが本当の安らぎだ」という内容です。

いろは歌をこれに対応させる考え方では、次のような並びがよく紹介されます。

【いろは歌と無常偈の対応一覧】

| 無常偈の句 | 意味のイメージ | 対応するとされるいろは歌の句 |

|---|---|---|

| 諸行無常 | この世のものは全て変わりゆく | 色は匂へど散りぬるを |

| 是生滅法 | 生まれては滅びる性質を持つ | 我が世誰ぞ常ならむ |

| 生滅滅已 | 生まれたり滅びたりを超えた境地 | 有為の奥山今日越えて |

| 寂滅為楽 | 静かな悟りの境地こそ安らぎ | 浅き夢見じ酔ひもせず |

(出典:真言宗寺院公式解説)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

必ずしも「無常偈をそのまま訳したもの」と断定できるわけではありませんが、無常を見つめてから静かな心へ向かう流れが、両者でよく似ていることは感じられます。

大事なところ:

仏教的な背景を知ると、「いろはにほへとちりぬるを」が単なる人生の諦めではなく、迷いをほどいていくプロセスの入口として描かれていることが見えてきます。

「有為の奥山」など仏教用語とのつながり

三句目に出てくる「有為の奥山」は、仏教でいう「有為(うい)」=「条件によって生まれては消えるものごと」を山深くたとえた表現です。

「奥山を越える」というイメージには、迷いや執着が重なり合った世界から一歩抜け出すニュアンスが込められています。

この山を越えたあとに、「浅い夢も見ないし、酔いにも振り回されない」という境地が続くわけです。

ちょっと深掘り:

「夢」「酔い」はどちらも、現実から少し離れた心の状態を表す比喩で、仏教ではしばしば「迷い」に近いイメージと結びつけて語られます。

覚鑁の解釈とその後の受け止め方

中世の僧・覚鑁が、いろは歌を無常偈に対応させたという伝承が知られています。

学問的には諸説ありますが、「いろは歌を仏教的に読み解く態度」が中世以降の人々の間で広がっていったことはたしかだと考えられています。

そのため、現代でも多くの解説書が「諸行無常を歌ったもの」としていろは歌を紹介しています。

覚えておきたい:

仏教との対応関係には細かな議論があるものの、「無常を見つめて心を静める」という大きな方向性は、いろは歌と無常偈の両方に共通しています。

「いろはにほへとちりぬるを」が仮名の歌になった背景をサッと確認

いろは歌には、「仏教的な意味」だけでなく、「仮名47字を一度ずつ使う手習い歌」という側面もあります。

ここでは、文字の並びという視点から、いろは歌と五十音順の違いを確認しておきます。

すべての仮名47字を一度ずつ使うしくみ

いろは歌は、や行やわ行の一部を除いて、当時使われていた仮名47字を重複なく並べた歌とされています。

同じ音を繰り返さないことで、「一首を覚えれば、ほとんどすべての仮名の形が身につく」という仕組みになっているのが特徴です。

この「一度ずつ使う」という工夫が、のちの辞書や索引で「いろは順」が使われる土台にもなりました。

要点まとめ:

いろは歌は、意味とリズムを楽しみながら仮名の形も学べるように設計された、実用性の高い手習い歌でもありました。

いろは順と五十音順の違いをひと目で整理

現在の辞書や教科書では「五十音順」が基本ですが、かつては「いろは順」も広く使われていました。

両者の違いを、ざっくり比較してみます。

【いろは順と五十音順のちがい早見表】

| 項目 | いろは順 | 五十音順 |

|---|---|---|

| 並び方の例 | い・ろ・は・に… | あ・い・う・え・お… |

| 成り立ち | 手習い歌として作られた歌に基づく | 音の体系を整理した配列表に基づく |

| 主な用途 | 辞書・番付・古い索引など | 現代の教科書・辞書・名簿など |

(出典:文化庁)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

いろは順は、「歌として覚えやすい」「語呂がよい」という強みがあり、五十音順は「音の規則性がわかりやすい」という強みを持っています。

判断の基準:

いろは歌を「意味の歌」としてだけでなく、「文字を覚えるための工夫」としても眺めてみると、仮名の世界が立体的に見えてきます。

現代語訳だけじゃない「いろはにほへとちりぬるを」のニュアンスの広がり

「いろはにほへとちりぬるを」は、現代語訳だけ覚えても、なかなか味わいまでは伝わりにくい表現です。

ここでは、花・恋・栄華など、どんなものに重ねて読めるかというニュアンスの広がりを見ていきます。

桜の花と「散りぬるを」が重ねる日本人の美意識

日本の古典では、桜の花は「咲き誇ってから一気に散る」存在として、しばしば無常観と結びつけられてきました。

満開の美しさと、その直後に訪れる散り際の潔さが、「移ろうからこそ美しい」という感覚を強く呼び起こすからです。

「いろはにほへとちりぬるを」を桜に重ねると、「咲き誇る瞬間も、散っていく瞬間も含めて愛おしい」という、日本人らしい美意識が見えてきます。

意外な落とし穴:

単に「散ってしまうから悲しい」とだけ受け取ると、いろは歌の柔らかな受容のニュアンスが少し見えにくくなります。

恋愛・栄華・人生など、読み取り方のバリエーション

この一節に何を重ねるかは、読む人や状況によってかなり変わってきます。

たとえば、恋のはじまりのときめきや、成功と評価に包まれている時期など、「今は華やかだけれど、永遠ではない」と感じる場面はたくさんあります。

そうしたとき、「いろはにほへとちりぬるを」と静かに口にすると、「だからこそ、今この瞬間を大事にしよう」という気持ちにもつながりやすくなります。

ここがポイント:

無常=絶望ではなく、「変わるからこそ、今をどう受け止めるか」が問われていると受け取ると、いろは歌はぐっと身近になります。

似たような無常観のことばとの違い

無常観を表す日本語表現には、いろは歌以外にもさまざまなものがあります。

ざっくり比較してみると、それぞれのニュアンスの違いが見えてきます。

【無常をあらわす日本語表現の比較一覧】

| 表現 | もとの作品など | ニュアンスの違い |

|---|---|---|

| 色は匂へど散りぬるを | いろは歌 | やさしく受け入れる無常 |

| 諸行無常 | 仏教用語 | 理法としての無常 |

| 祇園精舎の鐘の声 | 平家物語 | 栄華の終わりのドラマ性 |

(出典:コトバンク)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

いろは歌の無常は、他の表現に比べて「静かで、日常にすっと溶ける」トーンを持っていると考えると、使い分けがイメージしやすくなります。

失敗しないコツ:

いろは歌は、肩ひじ張らずに「心のどこかに置いておく言葉」として付き合うと、ふとした瞬間に意味が腑に落ちやすくなります。

ことわざ・日常会話での「いろは」の使われ方を整理

日常生活では、「いろはにほへとちりぬるを」そのものよりも、「いろはのい」などの形で耳にすることが多いかもしれません。

ここでは、会話や文章に出てくる「いろは」の表現を整理しておきます。

「いろはのい」など、よく耳にする慣用表現

代表的な言い回しとしては、次のようなものがあります。

- いろはのい

- いろはから教える

- いろはが身に付く

どれも、「ある分野の一番最初に覚える基礎」「入門編」を指すときに使われる言葉です。

ここがポイント:

この「いろは」は、仮名の並びとしての「いろは順」から来ていて、「最初の一歩」「超基本」のイメージと結びついています。

勉強・仕事・資格で使われる「いろは」のイメージ

ビジネス書や資格試験のテキストなどでも、「〇〇のいろは」という表現をよく見かけます。

そこには、「細かいテクニックの前に、まず土台となる部分を身につけよう」というメッセージが込められています。

いろは歌が「すべての仮名を一度ずつ使う」歌であることから、「基本をひと通りおさえる」という連想も働いていると考えられます。

覚えておきたい:

「いろはのい」と言われたときは、「本当に最初のステップ」の話をしていると受け止めると、会話のニュアンスをつかみやすくなります。

「いろはにほへと」をそのまま使う場面と注意点

「いろはにほへとちりぬるを」そのものを会話で使う場面は多くありませんが、詩的な表現や文章の締めくくりとして引用されることがあります。

ただし、使う場面によっては「諦め」や「突き放し」と受け取られてしまうこともあるので、文脈には少し気を配りたいところです。

人生の終わりや別れだけでなく、「一区切りついた節目で、静かに先を見つめる」ような場面で使うと、いろは歌の柔らかさが生きやすくなります。

【「いろは」が入ることばと意味一覧】

| 表現 | 意味・ニュアンス | 使う場面の例 |

|---|---|---|

| いろはのい | いちばん最初の基礎 | 勉強や仕事の入門説明 |

| いろはから教える | 基本から丁寧に教える | 新人教育など |

| いろはが身に付く | 基礎力がしっかりつく | 学習や訓練の結果 |

(出典:国語辞典類)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

実践ポイント:

ビジネスや教育の場面で「いろは」という言葉を使うときは、「相手を見下すニュアンスになっていないか」を軽く確認しながら使うと、コミュニケーションがスムーズになります。

歴史資料・文化財から見るいろは歌のリアルな姿

いろは歌は、古典の教科書の中だけでなく、実際の土器や木簡などにも記されています。

こうした資料に目を向けると、「昔の人がどのようにいろは歌と付き合っていたか」が少し具体的に見えてきます。

最古級のいろは歌資料と成立時期のめやす

いろは歌の成立時期ははっきりとはわかっていませんが、10世紀末から11世紀ごろまでには現在に近い形になっていたと考えられています。

その根拠のひとつとして、寺院や遺跡から出土したいろは歌の墨書資料などがあります。

要点まとめ:

成立の細部は不明でも、「平安時代末期には、すでに広く知られた手習い歌として用いられていた」というのが、現在の一般的な見方です。

平安〜江戸で、どのような場面で使われてきたのか

いろは歌は、手習い書や往来物と呼ばれる教材の中で、読み書きの練習用として長く使われてきました。

また、番付や目録などの並び順としても活用され、江戸時代の文化の中でも身近な存在だったと考えられています。

歌として口ずさまれるだけでなく、実用の道具としても息長く生きてきた点が特徴的です。

ちょっと深掘り:

「歌」「教育」「索引」という三つの顔を持つことで、いろは歌はさまざまな階層や地域に浸透しやすくなりました。

仮名文化・和歌文化のなかでの位置づけ

いろは歌は、和歌の形式を借りながらも、作者名がはっきりしない「共有された歌」として伝わってきました。

誰か一人の作品というより、「仮名文化を支えるインフラのような歌」として、多くの人に使われ続けてきたと見ることもできます。

その意味で、いろは歌は「文学作品」であると同時に、「日本語の基盤を支えるツール」でもあったと言えるでしょう。

【いろは歌に関する主な史料と年代一覧】

| 史料のおおまかな種類 | 年代の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 寺院出土の墨書土器・木簡 | 平安末〜鎌倉頃 | いろは歌の断片が墨書されている |

| 手習い書・往来物 | 中世〜近世 | 読み書き教材としての掲載 |

| 番付・目録類 | 江戸時代 | いろは順で人名や項目を並べる |

(出典:文化遺産オンライン)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

見逃せないのが:

いろは歌は、「誰が作ったか」よりも「どのように使われ続けてきたか」に注目することで、日本語と日本文化の土台としての姿が見えやすくなります。

「いろはにほへとちりぬるを」を味わうおすすめの読み方

意味や背景がわかってきたところで、最後に「どう味わうか」という視点から、いろは歌との付き合い方を考えてみます。

実際の生活の中に、少しだけ取り入れてみると、記憶にも残りやすくなります。

声に出して読むときのリズムとテンポのコツ

いろは歌は、声に出して読むことでリズムの良さがより感じられる歌です。

「いろはにほへと|ちりぬるを」と、句切れを意識しながら、ややゆっくりめに読むと、言葉の余韻が伝わりやすくなります。

無常観を考えながら読むというより、まずは音の心地よさを味わうくらいの感覚から始めると負担なく続けられます。

一言まとめ:

リズムを味わうことは、意味を「体で覚える」入り口にもなります。

子どもや学習者に説明するときの伝え方

子どもに説明する場合は、「きれいなお花も、いつか散っちゃうよね」という具体的な話から入るとスムーズです。

そのうえで、「だからこそ、今きれいだねって感じられるのが大事なんだよ」と、前向きなメッセージにつなげると、重くなりすぎません。

大人の学習者には、現代の自分の生活と重なる場面を挙げてもらいながら、「自分なりの無常観」として共有していく方法もあります。

アドバイス:

説明は短く、「どう感じるか」を聞きながら進めると、受け手にとっての意味が自然に育っていきます。

日常のどんな場面で思い出すと腑に落ちやすいか

たとえば、季節が変わるときや、大きな仕事が一区切りしたとき、人との別れや出会いの場面など、日常にも「移ろい」を実感するタイミングはたくさんあります。

そうしたときに、心の中でそっと「いろはにほへとちりぬるを」と唱えてみると、その出来事の意味づけが少し変わって見えるかもしれません。

結果として、「終わりだから悲しい」だけでなく、「終わりがあるからこそ、今が大事だった」と受け止めやすくなります。

【シーン別・読み味わい方のアイデア一覧】

| シーン | 読み方のポイント | 伝えたいメッセージ |

|---|---|---|

| 季節の変わり目 | 季節の景色を思い浮かべながら読む | 移ろいの中にある美しさ |

| 仕事の区切り | 一息つきながら静かに唱える | 終わりと次の始まりの両方を受け入れる |

| 別れや出会い | 相手との時間を思い返しながら読む | 過ぎた時間の大切さ |

(出典:国立国会図書館レファレンス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

ここがポイント:

「いろはにほへとちりぬるを」は、特別な儀式のためだけではなく、日常のささやかな場面でふと思い出すことで、じわじわと意味が深まる言葉です。

まとめ

いろは歌の冒頭にある「いろはにほへとちりぬるを」は、「美しく咲くものも、やがて散ってしまう」という無常をやわらかく伝えることばです。

いろは歌全体で見ると、「この世は常ならないからこそ、浅い夢や酔いに振り回されず、静かな心で生きよう」というメッセージへとつながっていきます。

仏教の無常偈との関係や、仮名47字を一度ずつ使う手習い歌としての役割を知ると、いろは歌は「ただの古い歌」ではなく、日本語と日本文化の土台を支えてきた存在だと見えてきます。

現代の日常の中でも、「いろはのい」という表現や、季節の節目にふと口をついて出る一言として、いろは歌は静かに生き続けています。

まずは、自分なりの「いろはにほへとちりぬるを」を一度声に出して読んでみて、どんな場面と気持ちが重なるかを感じてみてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 「いろはにほへとちりぬるを」だけで区切っても意味は通じますか?

A. 通じますが、歌全体を知っておくとニュアンスが深まります。

この一節だけでも無常のイメージは伝わりますが、後半まで含めて読むと「迷いから静かな心へ」という流れが見えてきます。

Q. いろは歌の作者は誰だと言われていますか?

A. 作者は不詳で、空海作などの説はありますが確定していません。

平安末ごろまでに形作られたと考えられ、仏教と関わりの深い僧の作とする説もありますが、決定的な証拠はありません。

Q. いろは歌はいつごろ作られたものと考えられていますか?

A. 10世紀末から11世紀ごろの成立とみなすのが一般的です。

仮名遣いや他の文献との比較から、この時期には今の形に近い歌が流通していたと見られています。

Q. 学校で習う現代仮名遣いと、いろは歌の表記の違いは何ですか?

A. 歴史的仮名遣いを使っているため、「ゐ」「ゑ」など現代では使わない文字が含まれます。

音の区別や並び方も、現代の五十音図とは前提が違うため、仮名史の一コマとして位置づけられます。

Q. 「いろはのい」という言い方は、どんな場面で使うのが自然ですか?

A. ある分野の一番最初の基礎を示すときに使うのが自然です。

勉強や仕事の入門部分を説明するときに、「これはいろはのいの話だよ」という形で使われることが多いです。

Q. 諸行無常と「いろはにほへとちりぬるを」の関係を、子どもにどう説明できますか?

A. 「きれいなものもいつか終わるけれど、そのぶん今が大事だよ」という話に置き換えると伝えやすいです。

重い言い方を避けて、「だからこそ、今いっしょにいられる時間を大事にしようね」とまとめると、前向きなメッセージになります。

Q. 「いろはにほへとちりぬるを」以外で無常を表す有名な古典表現はありますか?

A. 「諸行無常」や「祇園精舎の鐘の声」「花の色は移りにけり」などがよく挙げられます。

いろは歌とあわせて読むと、日本人がどのように無常を受け止めてきたかが、作品ごとの表情の違いから見えてきます。

参考文献・出典

- 文化庁「仮名遣い委員会の審議経過報告について」

- 文化庁「国語施策情報 第15期国語審議会 第5回総会 次第」

- コトバンク「いろは歌」日本大百科全書(ニッポニカ)

- コトバンク「伊呂波歌」百科事典マイペディア・世界大百科事典内言及

- 真言宗御室派総本山仁和寺「いろは歌」

- 仏教解説サイト「いろは歌はどんな意味?」

- 文化遺産オンライン「社遺跡出土いろは歌墨書土器」

- 国立国会図書館レファレンス協同データベース「『いろはうた』について、意味・内容・読み方がわかる本が知りたい」