「行きづらい」と「行きずらい」、どちらが正しい表現なのか迷った経験はありませんか。

見た目も発音も似ているため、SNSや日常会話で誤用を目にすることも多いですよね。

この違いを正確に理解し、使い分けできるようになれば、文章の印象がぐっと良くなります。

この記事では、正しい日本語表記としての「行きづらい」を徹底的に解説し、よくある誤用を防ぐポイントも紹介します。

続きを読んで、迷いをスッキリ解消しませんか。

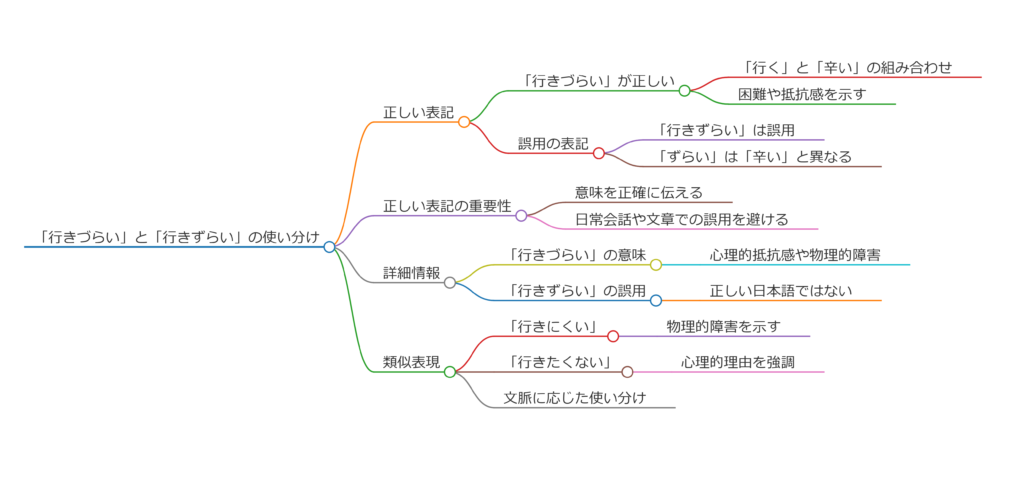

- 「行きづらい」と「行きずらい」の違いと正しい使い方

- 「づらい」の由来と正しい日本語表記のルール

- 誤用が広がる原因と注意点

- 「行きづらい」の具体例や関連する言い換え表現

行きづらい 行きずらいの違いを詳しく解説

- 「づらい」の正しい使い方とその由来

- 「づらい」と「ずらい」の違いをわかりやすく解説

- 「づらい」と「ずらい」の使い分けのポイント

- 行きずらいと行きづらいの定義を再確認

- デジタル機器で「ずらい」を入力するとどうなる?

「づらい」の正しい使い方とその由来

「づらい」の基本的な意味と使い方

「づらい」という言葉は、動詞の連用形に接続して使われる接尾語で、「~することが困難である」「~するのがつらい」という意味を持ちます。

この表現は、動詞と「辛い(つらい)」が組み合わさることで、行動の難しさや精神的な負担を表現するために使われます。

例えば、「話しづらい」という表現は「話す」と「辛い」が結びつき、「話すことが困難だ」というニュアンスを持ちます。

「づらい」の由来と歴史的背景

「づらい」の由来は、「辛い(つらい)」という形容詞です。

この「辛い」は、苦しいや困難といった意味を含むため、何かを行うことが困難な状況を伝える接尾語として派生しました。

古くから日本語に存在する表現であり、日常会話からビジネス文書まで幅広く使われています。

「づらい」と「辛い」は、「苦しい」や「負担がある」という共通の意味を持ちながら、語感の柔らかさを調整する役割も担っています。

そのため、「行きづらい」や「読みづらい」といった表現は、単に困難さを伝えるだけでなく、状況に寄り添ったニュアンスを伝えることができます。

「ずらい」との違いと注意点

一方で、「ずらい」という表記は正しい日本語ではありません。

これは「づ」と「ず」の発音が日本語でほぼ同じに聞こえることから生じた誤用です。

例えば、「やりずらい」と「やりづらい」は音としては区別が難しいですが、正しい表記は「やりづらい」です。

正確な日本語を使用するためには、「辛い(つらい)」が由来であることを意識し、「づらい」を正しく使うことが重要です。

特にビジネス文書や公式な場面では誤用が信頼性を損なう可能性があるため注意が必要です。

「づらい」と「ずらい」の違いをわかりやすく解説

「づらい」と「ずらい」の本質的な違い

「づらい」と「ずらい」の違いは、文法的な正確性と語源にあります。

「づらい」は、動詞の連用形に接続して「~するのが困難」という意味を持つ正しい表現です。

一方で、「ずらい」は正しい表記ではなく、発音の混同から生まれた誤用です。

例えば、「行きづらい」は「行く」と「辛い」が結びつき、「その場所に行くのが難しい」という意味になります。

一方、「行きずらい」は正しい文法や日本語のルールには適合していません。

このような誤用が生じる背景には、「ず」と「づ」の発音の類似性が関係しています。

誤用が広がる背景

現代の日本語では、「ず」と「づ」の発音がほぼ同じであるため、誤用が広がりやすくなっています。

特に、スマートフォンやパソコンの入力時に変換ミスが起こりやすく、結果として「ずらい」の表記が広まる要因となっています。

SNSやカジュアルな文章では、「ずらい」が使われてしまうことも少なくありません。

さらに、教育現場や日常会話で「づらい」と「ずらい」の違いに触れる機会が少ないことも誤用が広がる一因です。

多くの人が発音だけを頼りに記述するため、正しい表記を知らずに使い続けてしまうことがあります。

正しい日本語を使うためのポイント

正しい表記を使うためには、「づらい」が「辛い(つらい)」に由来することを理解することが重要です。

また、以下のポイントに注意することで誤用を防ぐことができます。

- 動詞の連用形に接続する

例: 「やりづらい」「見えづらい」「書きづらい」など、動詞と「辛い」を組み合わせた表現です。 - 予測変換や入力ミスに注意する

スマートフォンやパソコンの入力時には、自動変換が間違った表記を提案することがあります。手動で確認し、「づらい」を選ぶ習慣をつけましょう。 - 正しい例文を参考にする

以下の表で「づらい」と「ずらい」の正しい使用例と誤用例を示します。

| 使用例 | 正しい表記 | 誤用表記 |

|---|---|---|

| 読むのが困難 | 読みづらい | 読みずらい |

| 話すのが難しい | 話しづらい | 話しずらい |

| 行くのが大変 | 行きづらい | 行きずらい |

日本語を正しく使うことのメリット

「づらい」と「ずらい」を正確に使い分けることで、相手に正しい意味を伝え、誤解を防ぐことができます。

また、ビジネスや公式な文章では正しい表記が信頼性を高めます。

一方で、誤用が続くと、文章全体の印象が損なわれる可能性もあるため注意が必要です。

「づらい」と「ずらい」の違いを正しく理解することは、日本語の表現力を高めるだけでなく、相手への信頼感を築くための大切なスキルです。

「づらい」と「ずらい」の使い分けのポイント

「づらい」と「ずらい」の違いに迷うとき、正しい使い方を理解しておくことが重要です。

この二つの表現は発音が似ているため混同されがちですが、実際には明確な区別があります。

正しい使い方の基準

「づらい」は動詞の連用形に接続され、「辛い(つらい)」が基になっています。

この表現は「~するのが困難である」という状況を指します。

一方、「ずらい」は日本語の文法上正しい表記ではなく、誤用です。

「ず」と「づ」の発音が現代日本語では区別されにくいことから、この誤用が広まっています。

「づらい」の具体例

「づらい」が使われる例として、以下の表現があります。

- 「歩きづらい」:道が凸凹している、もしくは靴が不快で歩きにくいとき。

- 「見えづらい」:照明が暗い、視界が遮られているなどの状況。

- 「やりづらい」:環境や手順が不明確で作業がスムーズに進まないとき。

これらの表現はいずれも「~するのが辛い」や「困難である」ニュアンスを含んでいます。

誤用「ずらい」の問題点

「ずらい」が使われる場面として、SNSやカジュアルなコミュニケーションで見られることがあります。

しかし、これを公式な文書やビジネスメールで使うのは避けるべきです。

たとえば、「読みずらい」「行きずらい」といった表記は誤用とされ、日本語の正しい表記ルールから外れます。

注意点と活用法

正確な表記を選ぶためには、「づらい」が「辛い」という意味を持つことを念頭に置くとよいでしょう。

また、言葉を使用する文脈を考慮することも大切です。

ビジネス文書やフォーマルな場面では、「づらい」を使うことで信頼性の高い表現が可能になります。

行きづらいと行きずらいの定義を再確認

「行きづらい」と「行きずらい」の違いは明確です。

「行きづらい」は正しい日本語表記であり、「行く」+「辛い」という構造で、「その場所に行くことが困難である」状態を示します。

一方、「行きずらい」は文法的に誤った表現で、公式な文章や会話では避けるべきです。

「行きづらい」の意味と使い方

「行きづらい」とは、物理的な理由や心理的な抵抗によって、ある場所に行くことが難しい状況を指します。

以下のような例で使われます。

- 物理的な理由:急な坂道や混雑した道路が「行きづらい」状況を作り出します。

- 例:「この道は階段が多くて行きづらい。」

- 心理的な抵抗:人混みや騒音が苦手で足を運ぶのが億劫に感じられる場合。

- 例:「そのイベント会場は騒がしくて行きづらい。」

このように、「行きづらい」は状況に応じて具体的な困難を説明する言葉です。

「行きずらい」の誤用

一方、「行きずらい」は発音が似ているため、誤って使われることがあります。

この表現がSNSや非公式な文脈で使用されることは増えていますが、公式な書き言葉やフォーマルな場面では避けるべきです。

「行きづらい」という正しい表記を選ぶことで、相手に意図を的確に伝えられます。

具体例で見る違い

| 表記 | 正誤 | 使用例 |

|---|---|---|

| 行きづらい | 正しい | 「雨の日はここへ行きづらい。」 |

| 行きずらい | 誤用 | 「雨の日はここへ行きずらい。」 |

誤用を防ぐためのポイント

誤用を防ぐには、発音の違いに惑わされず、「辛い(つらい)」を基準に「づらい」を使う習慣をつけることが大切です。

また、入力時に自動変換を利用して誤りを修正することも有効です。

使い分けの重要性

正しい表現を使うことで、文章の信頼性や相手に与える印象が向上します。

「行きづらい」は、特にフォーマルな場面で正確な意味を伝えるために欠かせない言葉です。

読者や相手に配慮し、誤用を避けた表現を心がけましょう。

デジタル機器で「ずらい」を入力するとどうなる?

デジタル機器で「ずらい」を入力する際、利用するデバイスやシステムによって挙動が異なります。

多くのパソコンでは「ずらい」と入力すると自動的に「づらい」に変換される仕組みが一般的ですが、スマートフォンやタブレットの予測変換機能では、「ずらい」がそのまま候補として表示される場合もあります。

このような違いが生じる理由を詳しく説明します。

自動変換機能の仕組みと違い

パソコンの日本語入力ソフトでは、多くの場合、文法に基づいた変換が行われます。

「ずらい」という入力が文法上正しくないため、予測変換によって自動的に「づらい」に修正されます。

これにより、誤入力のリスクが減り、正しい表記が促されます。

一方で、スマートフォンやタブレットでは、ユーザーが日常的に使う単語やフレーズを優先する予測変換の仕組みが採用されているため、「ずらい」がそのまま候補として残ることがあります。

特に、過去に「ずらい」を入力した履歴が残っている場合、頻繁に誤変換が起こる可能性があります。

誤変換が引き起こす問題

「ずらい」が変換候補として表示されると、ユーザーが誤った表記を選んでしまうリスクがあります。

特に、SNSやメッセージアプリで素早く入力する場合、誤った表記がそのまま送信されることが多いです。

このような誤りが続くと、受け手に対して誤解を与えるだけでなく、正しい日本語表記を意識する機会が減少してしまいます。

正しい表記を維持するための工夫

誤変換を防ぐためには、いくつかの工夫が役立ちます。

- 辞書登録の活用

スマートフォンの辞書機能を使って「づらい」を登録すると、予測変換が「づらい」を優先的に表示するようになります。この設定により、誤変換を大幅に減らすことができます。 - 入力後の確認を徹底

メールや文章を送信する前に、入力内容を必ず見直す習慣をつけると良いでしょう。特に重要な場面では、誤用を避けるための有効な方法です。 - 日本語入力アプリの活用

パソコンやスマートフォンでは、精度の高い日本語入力アプリを導入することで、正しい表記を促すことができます。例えば、専門的な文法チェック機能を備えたツールを利用するのも一つの手段です。

デバイスごとの変換挙動

| デバイス | 自動変換の挙動 | 注意点 |

|---|---|---|

| パソコン | 「ずらい」は自動で「づらい」に変換される | 基本的に正確な表記が保たれる |

| スマートフォン | 履歴によって「ずらい」が候補に表示される | 誤変換がそのまま送信される場合がある |

| タブレット | スマートフォンと同様の挙動 | 入力の見直しが必要 |

このように、デジタル機器の仕様や設定に応じた使い分けが重要です。

正しい表記を意識することで、コミュニケーションの質を高めるだけでなく、日本語の正確な運用にも貢献できます。

行きづらい 行きずらいを正しく使うコツ

- 「ずらい」と「づらい」、どちらを使うべきか?

- 行きづらいの言い換え例と関連する表現

- 使用例と誤用例から正しい表記を学ぼう

- 学校や職場など、行きづらい場所の特徴

- 生きづらい人の特徴と言葉の背景

- 行きずらいの英語訳とニュアンスの違い

「ずらい」と「づらい」、どちらを使うべきか?

正しい日本語表記を選ぶ重要性

日本語において「づらい」と「ずらい」のどちらを使うべきか迷うことがありますが、正しい表記は「づらい」です。

「づらい」は、動詞の連用形に接尾語として付けられ、何かをするのが困難であることを表現します。

一方、「ずらい」は誤用とされています。

正しい場面で「づらい」を使う理由

特にビジネスや公式な文書では「づらい」を使うことが求められます。

例えば、企画書やメールで「行きづらい」と表記する場合、それが正しい使い方であると認識されることで、文章全体の信頼性が高まります。

一方、「行きずらい」と書いてしまうと、読者に対して「この人は日本語表記に不慣れなのかもしれない」と思われる可能性があります。

また、国語辞典や文法書においても「づらい」が正式な表記として記載されています。

たとえば、「やりづらい」「書きづらい」という表現も、すべて「づらい」で統一されているのです。

このため、教育現場や言葉を扱うプロフェッショナルの間でも、「づらい」を使うべきだとされています。

カジュアルな場面ではどうする?

ただし、日常会話やSNSでは「ずらい」という表記を目にすることもあります。

たとえば、短文でのやりとりやラフなコメントで、「読みずらい」という表現が使われることがあります。

この場合、厳密なルールを意識せずに使用されるため、「ずらい」という表記が一部で浸透しているのが現状です。

注意点と使い分けのポイント

「づらい」を使うことで、より正確でプロフェッショナルな印象を与えることができます。

しかし、カジュアルな場面では「ずらい」も容認される場合があるため、相手や場面に応じて柔軟に考えることが大切です。

公式な文書では必ず「づらい」を選び、誤用を避けるよう心がけましょう。

行きづらいの言い換え例と関連する表現

行きづらいを言い換える理由

「行きづらい」という言葉は、特定の状況で「その場所へ行くことが困難である」というニュアンスを含んでいます。

しかし、状況や文脈によっては、異なる言葉で表現した方が適切な場合もあります。

言い換え表現を覚えることで、文章に幅が生まれ、相手に伝わりやすくなります。

言い換え例

以下に、「行きづらい」の適切な言い換え例をいくつか挙げます。

| 言い換え表現 | ニュアンス | 使用例 |

|---|---|---|

| 行きにくい | 距離や障害が物理的に問題となる場合 | 「道が狭くて行きにくい」 |

| 足を運びにくい | 行くことに対して心理的な抵抗がある場合 | 「人混みが苦手で足を運びにくい」 |

| 到達しづらい | 道のりが難しい、または時間がかかる場合 | 「山奥にあり、到達しづらい場所です」 |

関連する表現

「行きづらい」に関連する言葉として、「生きづらい」「話しづらい」「歩きづらい」などもあります。

これらはすべて動詞の連用形と「づらい」が組み合わさり、何かをすることが困難である状態を指します。

たとえば、「生きづらい」という表現は、社会的なプレッシャーや心理的な障壁を感じて生活が困難である場合に使われます。

一方、「歩きづらい」は物理的な要因で移動が困難な状況を示します。

言い換え時の注意点

言い換え表現を使用する際には、文脈に適しているかどうかを必ず確認しましょう。

例えば、公式な書類では「足を運びにくい」よりも「行きにくい」の方が適切である場合があります。

また、あえて言い換えを使わず、シンプルに「行きづらい」を用いることで、より明確に伝わるケースもあります。

これらの表現を使い分けることで、状況に応じた柔軟なコミュニケーションが可能になります。

読者や聞き手に伝わりやすい表現を選ぶことが、適切な日本語表記の第一歩です。

使用例と誤用例から正しい表記を学ぼう

「行きづらい」や「ずらい」といった表記は、正しい使い方を理解することで、より正確な文章を作ることができます。

ここでは、正しい使用例と誤用例を比較し、それぞれの違いについて詳しく解説します。

正しい使用例の特徴

正しい使用例では、「づらい」を用いることで、動詞の意味に「困難さ」や「やりにくさ」を加えるニュアンスが明確になります。

例えば以下のような表現が挙げられます。

- 「この道は急な坂が多くて行きづらい。」

→ 急な坂道が行くのを難しくしていることを表しています。 - 「初めての場所だから少し行きづらいと感じる。」

→ 心理的な抵抗感が行動を妨げている様子が伝わります。 - 「雨の日は地面が滑って歩きづらい。」

→ 物理的な障害による困難さを表現しています。

誤用例の影響

一方で、「ずらい」を用いた誤用例は、特に日常的なSNSやメールで見られることがあります。

この場合、読み手に違和感を与えるだけでなく、文章全体の印象を損なう可能性があります。

- 「この道は急な坂が多くて行きずらい。」

→ 誤用。「ずらい」は正しい文法ではありません。 - 「初めての場所だから行きずらい。」

→ 誤用。心理的な抵抗感を表現する際は「づらい」を使うのが正しいです。

誤用が広まる背景

「ず」と「づ」の発音が現代日本語ではほぼ同じであるため、音の類似性が誤用の原因となっています。

また、スマートフォンの予測変換機能が誤った候補を提示する場合があることも、誤用が広がる一因です。

正しい表記を意識するメリット

正しい表記を使うことで、読み手に対する信頼感が向上します。

特にビジネス文書や公式な場面では、誤用が少ない文章はプロフェッショナルな印象を与えます。

正確な表記を維持する習慣を身につけることで、文章の質を高め、誤解を防ぐことができます。

正しい使用例と誤用例の比較

| 使用例 | 正しい表記 | 誤用例 |

|---|---|---|

| 急な坂道が多くて困難 | 行きづらい | 行きずらい |

| 心理的な抵抗感を伴う行動 | 行きづらい | 行きずらい |

| 地面が滑りやすい雨の日 | 歩きづらい | 歩きずらい |

このように、正しい使用例を確認しながら表記を覚えることで、日常生活やビジネスシーンでの誤用を防ぐことができます。

適切な表現を選ぶことは、コミュニケーションを円滑にするための第一歩です。

学校や職場など、行きづらい場所の特徴

学校や職場が行きづらいと感じる理由

学校や職場が「行きづらい」と感じるのは、多くの場合、心理的な抵抗感や物理的な障壁が原因です。

例えば、学校では「同級生とうまくいかない」「教師が厳しくて話しかけにくい」といった人間関係の問題が挙げられます。

また、職場では「上司や同僚との関係性が悪い」「仕事のプレッシャーが強い」などが理由となります。

さらに、物理的な問題として、「通勤時間が長い」「交通手段が不便」といった状況もあります。

これらの要因が重なることで、心理的な負担が増し、結果的に「行きづらい」と感じるようになります。

行きづらい場所の具体例

以下は、行きづらいと感じる場所の具体例とその理由です。

| 場所 | 理由 | 解決策 |

|---|---|---|

| 学校 | 友人関係のトラブル、教師との相性の問題 | カウンセリングを利用する |

| 職場 | 上司や同僚との対立、業務量の多さ | 仕事量の見直しや相談を行う |

| 遠方の会場 | 距離が遠い、交通機関が不便 | オンライン会議に切り替える |

行きづらい場所の対処法

「行きづらい」と感じる場合は、以下の対処法を試してみると良いでしょう。

- 環境を改善する

職場であれば、上司や同僚に相談し、業務量を見直す機会を設けることが効果的です。学校では、教師やカウンセラーに気持ちを打ち明けてみることも良い手段です。 - 物理的な障壁を減らす

遠方にある場所に行かなければならない場合は、オンラインで対応できる方法を検討したり、より効率的な移動手段を調べたりするのも有効です。 - 心理的な負担を軽減する

人間関係のトラブルが原因であれば、第三者に間に入ってもらうことが助けになります。また、趣味やリフレッシュできる時間を設けてストレスを減らすことも重要です。

これらの情報をもとに、読者が「行きづらい」という感覚に向き合い、解決策を見つける手助けになれば幸いです。

生きづらい人の特徴と言葉の背景

「生きづらい」とはどのような状態か

「生きづらい」という言葉は、日常生活において物理的または心理的な障害を感じ、快適に生きることが困難である状況を指します。

この表現は単なる体力的な問題ではなく、心理的・社会的な要因が絡むケースが多いです。

たとえば、職場や学校、家庭といった環境でプレッシャーを感じたり、社会から孤立していると感じたりする場合に使われます。

「生きづらい」は、特定の疾患や診断と直接関係するわけではありませんが、うつ病や不安障害などの心理的要因とも関連があることがあります。

また、言葉に含まれるニュアンスとして、「自分の努力では解決が難しい状況」を暗示することが多く、深い孤立感や無力感を伴う場合も少なくありません。

生きづらい人の特徴

生きづらさを抱える人には、いくつか共通する特徴があります。

これらは一部の人々にとっては具体的な課題として現れ、日常生活に影響を与えます。

- 対人関係が苦手

人付き合いに緊張を覚えたり、自己主張が苦手なために意見を言えなかったりする場合があります。また、自分の気持ちを伝えるのが難しく、誤解されやすいことも多いです。 - 過度な自己否定

自分に自信が持てず、「自分は何をやってもダメだ」と感じやすい傾向があります。これは、育った環境や過去の経験が影響していることも少なくありません。 - 過敏な感受性

他人の言葉や態度に敏感に反応しすぎることがあります。この過敏さがストレスを増幅させ、疲れやすさや不安感につながります。 - 経済的・社会的な不安

安定した収入が得られない、働きたくても働けない状況にある場合も、生きづらさを感じる要因になります。また、社会的なサポートが十分でない場合も多いです。

言葉の背景

「生きづらい」という言葉が使われる背景には、現代社会の構造的な問題があります。

競争社会であるがゆえに、成功や達成を求めるプレッシャーが強く、これに耐えられない人が「生きづらい」と感じるのです。

また、多様性が求められる一方で、社会全体がまだそれに完全に対応できていないことも一因です。

この言葉が頻繁に用いられるのは、誰にでも起こり得る普遍的な課題だからです。

個人が「生きづらさ」を自覚することは、問題を解決する第一歩となります。

行きずらいの英語訳とニュアンスの違い

行きづらいの英語訳

「行きづらい」を英語に翻訳する場合、文脈によっていくつかの表現が使われます。

一例として以下の表現が挙げられます。

- It’s hard to go there.

この表現は「そこに行くのが難しい」という意味で、心理的な要因や物理的な要因を含めて使えます。 - It’s difficult to reach that place.

こちらは「その場所に到達するのが難しい」というニュアンスがあり、地理的な障害を強調します。 - I don’t feel comfortable going there.

「そこに行くのが気が進まない」という心理的な抵抗感を表現したい場合に適しています。

これらの表現を使い分けることで、状況に応じたニュアンスを伝えることができます。

日本語と英語のニュアンスの違い

「行きづらい」という日本語には、単に移動の難しさだけでなく、心理的なハードルや気持ちの抵抗感が含まれています。

一方、英語では「hard」や「difficult」といった単語が具体的な状況を示すことが多く、心理的な側面は別の表現を加える必要があります。

例えば、以下のようなケースで使い分けるとわかりやすいでしょう。

| 状況 | 日本語の表現 | 英語の表現 |

|---|---|---|

| 地理的に遠い | 行きづらい | It’s hard to go there. |

| 気持ち的に抵抗がある | 行きづらい | I don’t feel comfortable going there. |

| 経路が複雑 | 行きづらい | It’s difficult to reach that place. |

英語表現の注意点

英語では具体的な状況に応じて表現を選ぶ必要があるため、日本語ほど単一の表現で多くの意味をカバーすることはできません。

そのため、文脈を明確にするために、補足的な説明を加えることが求められます。

たとえば、「It’s hard to go there because of the weather.」のように、なぜ「行きづらい」のかを具体的に述べることで、相手により正確な状況を伝えることができます。

これらの表現を理解し、適切に使うことで、英語と日本語の微妙なニュアンスの違いを活かしたコミュニケーションが可能になります。

日本語の「行きづらい」は非常に幅広い意味を持つ表現ですので、翻訳する際には、その文脈に合わせた表現を選びましょう。

行きづらい 行きずらいの違いと正しい使い方を総括

- 「行きづらい」は正しい日本語であり、「行く」+「辛い」の組み合わせで使われる

- 「行きずらい」は誤用であり、文法的に正しくない

- 「づらい」は動詞の連用形に接続し「~するのが困難」という意味を持つ

- 「ずらい」と「づらい」の違いは発音の混同から生じる

- デジタル機器では「ずらい」を誤変換する場合がある

- 「行きづらい」は心理的な抵抗感や物理的な障壁を指す

- 正しい日本語を使うことで信頼性や文章力が向上する

- 誤用が広まる理由は発音の類似性と予測変換の影響による

- SNSやカジュアルな場では「ずらい」の誤用が散見される

- 「づらい」は歴史的背景として「辛い(つらい)」が由来となっている

- ビジネス文書や公式な場面では「づらい」を使用するべきである

- 「行きづらい」は「行きにくい」「足を運びにくい」などに言い換え可能

- 日本語表記では「読みづらい」「書きづらい」なども同じルールが適用される

- 誤用例を確認し、正しい使い方を意識することで表記ミスを防げる

- デジタル辞書登録や入力確認で「ずらい」の誤用を減らすことが可能