「こんにちはいつ(何時)から」という挨拶の適切な時間帯について迷ったことはありませんか。

朝の挨拶なのか昼間の挨拶なのか、特に曖昧な時間帯では判断に困ることもあるかもしれません。

相手との距離感やシチュエーションによって使い分けるべきなのか、どのタイミングで切り替えるべきか知りたい方も多いのではないでしょうか。

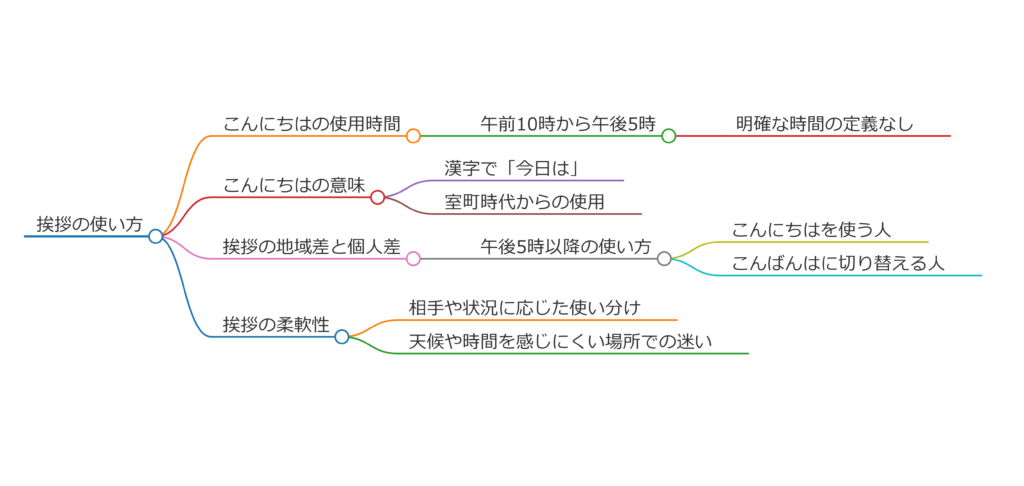

この記事では、挨拶の基本的な時間帯や文化的背景、さらにはビジネスシーンでの適切な使い方まで詳しく解説します。

適切な挨拶の選び方を知ることで、相手に好印象を与え、人間関係をスムーズに築けるヒントが得られるはずです。

- 「こんにちは」の使用開始時間と一般的な適切な時間帯について理解できる

- 地域や季節による挨拶の時間帯の違いを知ることができる

- ビジネスや日常での「こんにちは」の正しい使い方を学べる

- 「こんにちは」の歴史や起源を通して文化的背景を理解できる

こんにちはいつ(何時)から使うべきか

- 挨拶の時間帯とマナーを知ろう

- こんにちはの由来と起源

- おはようは何時から何時まで使う?

- 午前10時の挨拶は何が適切か?

- こんにちは 何時まで?ビジネスでの基準

- 江戸時代から変わる挨拶文化

挨拶の時間帯とマナーを知ろう

挨拶は、人間関係を円滑に進めるための重要なコミュニケーションツールです。

その中でも「こんにちは」は、日中に交わされる挨拶として広く使われています。

一般的には午前10時から午後5時頃に使用されますが、この時間帯の基準は一律ではありません。

挨拶の時間帯とマナーについて詳しく見ていきましょう。

挨拶時間帯の地域差と文化的背景

挨拶の時間帯は、地域や季節、さらには個人の習慣や感覚に左右されることがあります。

例えば、北海道では冬の日没が早いため、午後5時前でも「こんばんは」と挨拶する人が多い一方で、九州などでは日没が遅いため、「こんにちは」の時間が長くなる傾向があります。

このような違いは、自然環境や生活習慣に基づいており、日本の多様性を反映しています。

建物内や特定環境での挨拶

建物内や地下街のように外光を感じにくい場所では、時間感覚が鈍ることがあります。

そのため、午後5時を過ぎても「こんにちは」と挨拶する場合も珍しくありません。

こうした環境では、時計を見るなどして時間帯を意識しつつ、相手の挨拶に合わせることがマナーとして求められます。

ビジネスシーンでの適切な挨拶

ビジネスシーンでは、時間帯や相手の役職、状況に応じて挨拶を使い分けることが大切です。

「こんにちは」を使う際には、軽い挨拶に終わらせるのではなく、敬意を込めて丁寧に言葉を添えることで、良い印象を与えられます。

また、曖昧な時間帯には、相手の挨拶に応じて「こんにちは」または「こんばんは」を柔軟に使い分けることが求められます。

こんにちはの由来と起源

「こんにちは」という挨拶は、単なる言葉のやり取りを超えた深い歴史と文化を持っています。

その起源を探ると、室町時代に遡ります。

当時の日本では、「今日はご機嫌いかがですか」という長い表現が使われていました。

この挨拶が簡略化されて「こんにちは」になったのです。

江戸時代の商業文化と挨拶の発展

江戸時代に入ると、商業の発展に伴い、多くの人々が取引や交流の中で挨拶を交わすようになりました。

この時期、忙しい商人たちは長い挨拶を簡潔にする傾向が強まり、次第に「こんにちは」が一般化しました。

特に江戸の町では、多くの商人が効率的なコミュニケーションを重視し、この挨拶を広めました。

現代における「こんにちは」の意義

現代では、「こんにちは」が日中の挨拶として広く定着しています。

しかし、この言葉には単なる形式以上の意味があります。

例えば、相手の体調や状況を気遣う気持ちが込められており、相手との信頼関係を築くきっかけともなるのです。

また、国際的な場面では、日本の礼儀正しさを象徴する言葉として注目されています。

他の挨拶との違い

「こんにちは」の特徴は、その汎用性にあります。

例えば、「おはようございます」は主に朝の挨拶に、「こんばんは」は夕方から夜にかけての挨拶に限定されますが、「こんにちは」は日中の広い時間帯に使えるため、多様な場面で活用されています。

この柔軟性が、「こんにちは」を日常生活に欠かせない存在にしています。

おはようは何時から何時まで使う?

「おはようございます」は、一日の始まりを象徴する挨拶です。

その使用時間は、主に朝から午前10時頃までとされています。

しかし、業界や状況によってこの基準は変わるため、柔軟な使い方が求められます。

朝の挨拶としての「おはよう」

一般的には、日の出から午前10時までが「おはようございます」の使用時間帯です。

この時間帯は、人々が活動を始める時間に該当し、新たな一日のスタートを感じさせる表現として適切です。

例えば、家庭内での挨拶や通勤中の同僚との挨拶などで広く使われています。

業界ごとの使用例

業界によっては、「おはようございます」の使用時間が異なります。

ホテルや接客業界では、午前11時頃まで使うことが一般的です。

一方で、夜勤や水商売などでは、夕方や夜間であっても「おはようございます」と挨拶する習慣があります。

これは、仕事が始まる時間を新しい一日のスタートと見なしているためです。

正しい使い方と注意点

「おはようございます」を正しく使うためには、相手の状況を考慮することが大切です。

例えば、相手が既に昼過ぎの感覚でいる場合には、「おはようございます」は違和感を与える可能性があります。

このような場合には、「こんにちは」に切り替えるのが適切です。

デジタル時代での活用

メールやチャットの挨拶では、「おはようございます」が時間帯に関係なく使われることがあります。

特に業務開始時に送られるメールでは、午前中だけでなく、昼以降でも「おはようございます」を使用する例が増えています。

これには、仕事のスタートを表現する意図が含まれています。

このように、「おはようございます」は状況や文化によって多様に使い分けられています。

適切な挨拶を選ぶことで、相手との関係をより良好に築くことができるでしょう。

午前10時の挨拶は何が適切か?

午前10時頃の挨拶には、「おはようございます」と「こんにちは」の両方が使われることが一般的です。

この時間帯は、朝と昼の境目に位置するため、どちらを選んでも失礼にはあたりません。

ただし、相手や状況によって適切な選択をすることが重要です。

仕事と日常での違い

職場では、午前10時を過ぎると「こんにちは」を選ぶことが推奨されます。

理由としては、この時間が一般的な勤務時間にあたり、「おはようございます」を使うと不自然に感じられる可能性があるためです。

特に初対面のビジネス相手には、時間帯に適した挨拶が好印象を与えます。

一方、プライベートな場面では、午前11時頃まで「おはようございます」を使うことも珍しくありません。

これは、相手との距離感やリラックスした状況が影響しています。

例えば、休日に友人と会う際などでは、時間に関係なく自然な挨拶が優先されることがあります。

判断基準と実用例

以下の基準を参考にすることで、より適切な挨拶を選べます。

| 場面 | 時間帯 | 推奨される挨拶 |

|---|---|---|

| ビジネスシーン | 午前10時以降 | こんにちは |

| カジュアルな場面 | 午前11時頃まで | おはようございます |

| 初対面の相手 | 時間に応じて | 相手に合わせる |

また、相手が「こんにちは」と挨拶をしてきた場合は、それに合わせることがマナーとされています。

逆に「おはようございます」と言われた際には、柔軟に対応することで円滑なコミュニケーションが可能です。

こんにちは 何時まで?ビジネスでの基準

「こんにちは」は、主に日中の挨拶として使用され、ビジネスシーンでは午後5時頃までが一般的な基準とされています。

この時間帯は、昼間の明るさが残り、日常的な活動が続いている時間を指します。

業界や状況による違い

具体的な時間の基準は、業界や業種によって異なる場合があります。

たとえば、NHKでは午後6時までを「こんにちは」の使用時間としており、接客業やデパートでは午後5時が切り替えの目安とされています。

この違いは、業務の終了時間や顧客対応のタイミングなどが影響しています。

以下は具体的な例です。

| 業種 | 使用時間の目安 | 理由 |

|---|---|---|

| メディア業界 | 午後6時まで | 放送スケジュールに基づく |

| 接客業 | 午後5時まで | 顧客の活動時間に合わせる |

| 一般企業 | 午後5時まで | 勤務時間の終了に合わせる |

夕方以降の対応

夕方以降は、「こんばんは」に切り替えるのが一般的ですが、曖昧な時間帯には相手の挨拶に合わせることが求められます。

例えば、日が長い夏場では午後6時頃まで「こんにちは」が自然な場合もありますが、冬場では同じ時間帯でも「こんばんは」にすることが好ましいです。

このような柔軟性が、ビジネスで好印象を与える秘訣です。

江戸時代から変わる挨拶文化

江戸時代、「こんにちは」は「今日はご機嫌いかがですか?」の略語として商人たちの間で広まりました。

この背景には、商業活動の効率化というニーズがありました。

長い挨拶を省略することで、より多くの顧客に迅速に対応できたのです。

商人文化の影響

当時の商人文化では、短く簡潔な表現が好まれました。

「こんにちは」の使用は、商業の発展とともに都市部を中心に広がり、やがて一般的な挨拶として定着しました。

この言葉には、単に形式的な意味を超えて、相手の体調や気分を気遣うニュアンスが込められていました。

現代への影響と変化

現代の挨拶文化は、この江戸時代の伝統を引き継ぎながら、さらに多様化しています。

特にビジネスシーンでは、言葉遣いだけでなく、お辞儀や表情といった非言語的要素も挨拶の一部として重視されています。

また、デジタル化が進む中で、メールやチャットでも「こんにちは」が幅広く使われています。

以下の表は、江戸時代から現代に至る挨拶文化の変化をまとめたものです。

| 時代 | 挨拶の特徴 | 使用目的 |

|---|---|---|

| 江戸時代 | 短く簡潔な表現 | 商業の効率化 |

| 明治時代 | 教育を通じて全国的に普及 | 国民の統一的な文化形成 |

| 現代 | 柔軟で状況に応じた使い分けが重視 | コミュニケーションの円滑化 |

このように、「こんにちは」はただの言葉以上の意味を持つ日本文化の一部として進化してきました。

その背景を理解することで、挨拶の重要性と価値をさらに深く認識できるでしょう。

こんにちはいつ(何時)から適切なのか

- こんにちはの起源と使用の始まり

- メールではこんにちは 何時から使う?

- こんばんはは何時からが適切なのか?

- こんにちわは誤用?注意点と若者言葉

- 現代における使用時間帯の特徴

- 他の挨拶との比較と活用法

こんにちはの起源と使用の始まり

起源と語源の背景

「こんにちは」という挨拶の起源は、日本の古い時代にさかのぼります。

室町時代には、「今日はご機嫌いかがですか」という長い表現が一般的に使われていました。

この挨拶は、相手の健康や気分を気遣う意味合いを込めた丁寧な言葉でした。

やがて、江戸時代になると、商業の発展によって人々がより効率的にコミュニケーションを図る必要性が生じ、短縮された形で「こんにちは」が一般化しました。

江戸時代の商業と挨拶の進化

江戸時代は、商業が大きく発展した時期です。

多くの商人が取引や顧客とのやり取りを効率よく進めるため、長い挨拶を省略して「こんにちは」と声をかけるようになりました。

この時代、挨拶は単なる言葉のやり取りではなく、信頼関係を築くための重要なツールとされていました。

特に、短い言葉で親しみやすさを表現する「こんにちは」は、商取引において非常に重宝されたのです。

現代における「こんにちは」の役割

現在では、「こんにちは」は日中に人と出会った際に広く使われる挨拶となっています。

時間帯としては午前10時から午後5時頃が一般的ですが、相手や地域によって柔軟に使われる場合もあります。

この挨拶は、単なる形式的なものではなく、長い歴史を経て築かれた文化的背景を持つ大切な言葉です。

その歴史を知ることで、日常生活における挨拶の価値をより深く理解できるでしょう。

メールではこんにちは 何時から使う?

メールにおける「こんにちは」の使い方

メールで「こんにちは」を使う場合は、午前10時以降が適切とされています。

この時間帯は、日中を象徴する言葉として自然であり、受け取る側も違和感を持ちにくい時間帯です。

例えば、仕事中に送るメールでは、「お世話になっております」といった冒頭の挨拶に続けて、「こんにちは」を挿入することで、丁寧さと親しみやすさを両立させることができます。

メールでの時間帯とトーンの調整

相手のメール受信時間が朝早い場合には、「おはようございます」を使う方が適切です。

一方、午後の遅い時間や夕方に近い場合には、「こんにちは」ではなく「こんばんは」を選ぶ方が自然な印象を与えます。

時間帯だけでなく、メール全体のトーンや相手との関係性も考慮することが重要です。

例えば、カジュアルな内容であれば、少しフランクに「こんにちは」を使うのも適切でしょう。

効果的なメール挨拶の例

以下の例は、時間帯に応じた「こんにちは」の適切な使用例です。

| 時間帯 | 挨拶例 | 補足内容 |

|---|---|---|

| 午前10時~午後3時 | 「こんにちは。お世話になっております。」 | 日中のビジネスメールで一般的 |

| 午後4時~午後6時 | 「こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。」 | 午後の挨拶として自然 |

| 午前8時~午前9時 | 「おはようございます。早朝に失礼いたします。」 | 朝のメールでは「おはよう」が無難 |

こんばんはは何時からが適切なのか?

「こんばんは」の一般的な使用時間

「こんばんは」は、一般的には午後5時以降に使用されます。

この時間帯は、日没を迎えた頃から始まり、夕方の挨拶として定着しています。

ただし、地域や季節によって日没時間が異なるため、絶対的な基準が存在するわけではありません。

例えば、冬の北海道では午後4時頃に暗くなるため、午後5時以前でも「こんばんは」が使われることがあります。

挨拶の時間帯をどう判断するか?

時間帯が曖昧な場合には、周囲の明るさや相手の挨拶を基準に判断するのが良い方法です。

例えば、街灯が点灯し始める時間帯や、空が薄暗くなり始めるタイミングを目安に「こんばんは」に切り替えることが多いです。

一方、午後5時台でも日が高く明るい季節では、「こんにちは」と言っても問題ない場合もあります。

ビジネスシーンにおける注意点

特にビジネスメールやフォーマルな場面では、時間帯に合わせた挨拶が求められます。

例えば、午後6時以降にメールを送る場合、「こんばんは」を使うと受け取る側にも好印象を与えることができます。

ただし、メールの内容によっては、「いつもお世話になっております」や「失礼いたします」といった言葉を挿入して、時間帯を限定しない挨拶を選ぶのも適切です。

こんにちわは誤用?注意点と若者言葉

「こんにちわ」という表現は、誤った使い方であることを知っておくことが大切です。

正しい表記は「こんにちは」であり、これは漢字で「今日は」と書きます。

元々の意味は「今日はご機嫌いかがですか?」という挨拶文からきています。

一方で、「こんにちわ」という誤用は、主に若者やインターネット上のカジュアルな場面で見られるもので、親しみや砕けた印象を与えます。

正しい言葉遣いが重要な理由

ビジネスメールや公式文書では、正確な表現を使うことが信頼構築の基本です。

誤った言葉遣いは、読んだ相手に「礼儀が欠けている」と感じさせてしまう可能性があります。

例えば、「こんにちわ」を使ったメールを上司や顧客に送ると、注意不足や非プロフェッショナルな印象を与えてしまいます。

若者言葉としての背景と注意点

「こんにちわ」は、柔らかさや親しみやすさを演出するために使われることがあります。

しかし、この表現は正式な場では使用すべきではありません。

SNSやメッセージアプリでは許容される場合もありますが、相手がどう受け取るかはわかりません。

特に目上の人やビジネス相手とのやり取りでは避けるべきです。

知識を活かした活用法

正しい表記と誤用を理解していれば、適切な場面で使い分けができます。

公式な場では「こんにちは」を選び、カジュアルな場面では場合に応じて柔軟に対応するのが理想的です。

このように言葉を適切に選ぶことで、相手との信頼関係を深めることができます。

現代における使用時間帯の特徴

現代では「こんにちは」の使用時間帯が昔より柔軟になっています。

多くの場面で午前10時から午後5時頃までが一般的な目安とされていますが、実際には地域や環境によって使い方が異なることが多いです。

天候や建物の内部など、外部の状況によって感覚的に時間が変化するためです。

使用時間帯に影響を与える要素

例えば、地下街や大規模なショッピングモールでは、外の明るさを感じにくいため、挨拶の切り替えが難しいことがあります。

また、冬の早い日没や夏の遅い日没など、季節の違いも影響します。

こうした場合には、相手の挨拶に合わせることでスムーズなコミュニケーションが取れるでしょう。

デジタルコミュニケーションでの変化

メールやチャットの普及により、挨拶の使用時間帯はさらに柔軟になっています。

デジタル環境では、送信時間よりも内容の適切さが重視されます。

このため、メールでは「こんにちは」を時間帯に関係なく使用することも一般的になっています。

マナーを守りつつ柔軟に対応

「こんにちは」の柔軟性を活かし、相手や環境に応じた使い方を心がけることが大切です。

例えば、明らかに夕方の状況では「こんばんは」を使うなど、臨機応変に対応することが挨拶のマナーとして求められます。

他の挨拶との比較と活用法

「こんにちは」は、「おはようございます」や「こんばんは」と比較して、日中の広い時間帯に使用できる挨拶として便利です。

使用時間が比較的長いため、状況に応じて柔軟に対応できる点が特徴です。

各挨拶の特徴と違い

| 挨拶 | 使用時間帯の目安 | 主な用途 |

|---|---|---|

| おはようございます | 朝~午前10時頃 | 朝の挨拶や仕事の開始時 |

| こんにちは | 午前10時~午後5時 | 日中のカジュアルおよびビジネスの挨拶 |

| こんばんは | 午後5時以降 | 夜の挨拶や終業後の会話 |

例えば、「おはようございます」は朝早い時間帯に限定されますが、「こんにちは」は昼間全般で使用できます。

一方で「こんばんは」は日没後から深夜にかけての時間帯に限定されます。

日常生活での「こんにちは」の活用

この挨拶は日常的に幅広い場面で活用されています。

例えば、学校や会社、カフェなどの公共の場で気軽に使えるため、汎用性が高い表現です。

カジュアルな場面でもフォーマルな場面でも違和感なく使用できるのが利点です。

ビジネスシーンでの使い方のコツ

ビジネスの場では、相手の挨拶に合わせるのが基本です。

「こんにちは」と言われた場合には、同じ挨拶を返すことが自然です。

また、メールでは宛先や相手の肩書きを踏まえた上で、「こんにちは」を適切に使うことで、丁寧な印象を与えることができます。

このように、「こんにちは」は他の挨拶に比べて柔軟性が高く、適切に使うことで日常生活やビジネスの場面で役立ちます。

こんにちはいつ(何時)から使うのが適切かまとめ

- 「こんにちは」は午前10時から午後5時頃まで使うのが一般的

- 地域や季節により挨拶の時間帯が異なる

- 冬場は日没が早いため「こんにちは」の時間が短くなる傾向がある

- 北海道では午後5時前でも「こんばんは」が使われることが多い

- メールでは午前10時以降から「こんにちは」を使うのが適切

- ビジネスでは午後5時以降に「こんばんは」に切り替えるのが望ましい

- 「こんにちは」の起源は室町時代にさかのぼる

- 江戸時代には「こんにちは」が商人文化で効率的な挨拶として定着した

- 「こんにちは」は日中で最も汎用性の高い挨拶である

- 相手の挨拶に合わせることがマナーの基本となる

- 地下街や建物内では外光が感じられず時間帯が曖昧になることがある

- 「こんにちわ」という表現は誤用であり公式な場では避けるべき

- メディア業界では午後6時まで「こんにちは」が使われることがある

- 柔軟な対応が挨拶の好印象を与える重要な要素である

- 「こんにちは」は他の挨拶と比べて使用時間が長く便利である