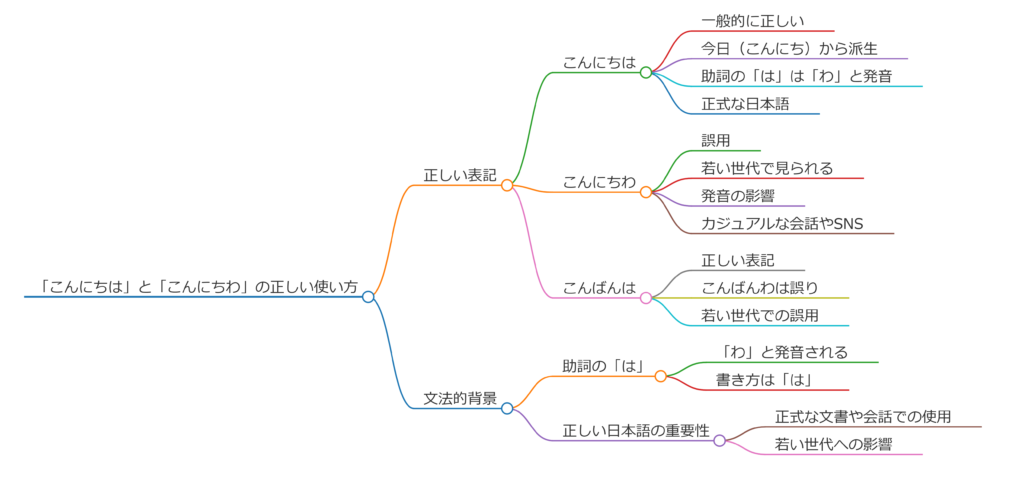

日常生活でよく使う挨拶の一つ、「こんにちは」と「こんにちわ」。

どちらが正しいのか迷ったことはありませんか。

発音が「こんにちわ」と聞こえるため、書き間違えてしまう方も多いようです。

しかし、正しい使い方を知らないと、公式な場面やビジネスシーンで相手に誤解を与えることもあります。

このような悩みを解決するため、この記事では「こんにちは こんにちわ」の違いや正しい使い分けについてわかりやすく解説します。

続きを読んで、間違いを防ぎましょう。

- 「こんにちは こんにちわ」のどちらが正しいかを理解できる

- 正しい表記と誤用の違いを知ることができる

- 助詞「は」の使い方や発音のルールを学べる

- ビジネスや公式な場面での適切な使い方を理解できる

「こんにちは こんにちわ」どちらが正しい?

- 「こんにちは」と「こんにちわ」のどちらが正しい?

- 「こんにちは」 「こんにちわ」の正しい表記とは?

- 挨拶で「こんにちは」と「こんにちわ」、どちらを使うべき?

- こんにちはの「は」はなぜ「わ」と発音するの?

- 「こんにちわ」が間違われやすい背景とは?

「こんにちは」と「こんにちわ」のどちらが正しい?

正しい表記は「こんにちは」です。

この表記は、国が定めた現代仮名遣いのルールに基づいており、公式な場面でも日常生活でも適切とされています。

「こんにちは」という表現は、「今日はご機嫌いかがですか」や「今日は良い天気ですね」といった挨拶文の一部が省略された形です。

このため、「は」は助詞としての機能を持ち、発音が「わ」であっても書くときは「は」を用いるのが正しいのです。

「こんにちは」の正しさを裏付けるルール

助詞の「は」を使った例として、「私は」「今日は」といった表現があります。

これらは、話し言葉では「わ」と発音されますが、書き言葉では「は」と記されます。

同じルールが「こんにちは」にも適用されており、発音と表記にズレがあるように見えますが、日本語の文法規則に基づいた結果です。

たとえば、以下のように考えるとわかりやすいでしょう。

| 例文 | 発音 | 表記 |

|---|---|---|

| 私は学生です | わたしわがくせいです | 私は学生です |

| 今日は寒いですね | きょうわさむいですね | 今日は寒いですね |

| こんにちは | こんにちわ | こんにちは |

表からもわかるように、助詞の「は」は「わ」と発音される場合でも、表記は「は」を使用します。

この規則を知っておくことで、誤用を防ぐことができます。

誤用がもたらす影響

「こんにちわ」と表記してしまうと、日本語のルールに反していると見なされる可能性があります。

特に公式な文書やメールで誤用すると、相手に「日本語に不慣れ」「ビジネスマナーに欠けている」と思われるリスクがあります。

正しい表記を意識することは、単なるルールの遵守以上に、相手への敬意を表すことにもつながります。

「こんにちは」 「こんにちわ」の正しい表記とは?

正しい表記は「こんにちは」であり、この点は現代仮名遣いのルールに明確に記されています。

このルールでは、助詞「は」は発音にかかわらず「は」と書くことが定められており、「こんにちわ」という表記は誤用とされています。

正しい表記が定められた背景

現代仮名遣いの規則は、1986年に内閣府によって正式に告知されました。

この中で、助詞「は」を含む表記について、発音が「わ」となる場合でも文字としては「は」を使うことが明示されています。

この統一されたルールにより、日本語の表記が整理されました。

たとえば、以下のような違いがルールの適用例です。

| 表現 | 発音 | 表記 |

|---|---|---|

| 私は会社員です | わたしわかいしゃいんです | 私は会社員です |

| 今日は晴れです | きょうわはれです | 今日は晴れです |

| こんにちは | こんにちわ | こんにちは |

こうしたルールは、日本語教育や公式文書での統一性を保つために必要不可欠なものです。

「こんにちは」を使うべき理由

「こんにちは」が正しい表記であることを理解することは、日常生活だけでなくビジネスや教育の場でも重要です。

特に、公式な文書やメールでは、相手に正確な印象を与えるために正しい表記を守る必要があります。

「こんにちわ」と書くと、軽率な印象や、言語能力に疑問を持たれる可能性があります。

ビジネスシーンでの実例

ビジネスメールでは「こんにちは」がよく使われる挨拶表現の一つです。

しかし、これを「こんにちわ」と記載すると、取引先や顧客からの信頼を損なう可能性があります。

一方で、「こんにちは」を使用すれば、相手に対する丁寧な配慮を示すことができ、より良い関係を築くことにつながります。

注意点

「こんにちは」の正しい表記を守ることは、相手への礼儀や信頼性を示す上で重要です。

しかし、間違えてしまった場合、必要以上に自分を責める必要はありません。

その経験をもとに正しい知識を身につければ、次に活かせるでしょう。

いずれの表現においても、「こんにちは」が正しい表記であることを理解し、実践することが、日本語を正しく使う第一歩となります。

挨拶で「こんにちは」と「こんにちわ」、どちらを使うべき?

挨拶の場面では「こんにちは」を使うことが適切とされています。

「こんにちわ」という表記が一部で使われることがありますが、公式な場やビジネスシーンでは好ましくありません。

これは、日本語の正しい使い方を守ることで、相手に対する敬意や配慮を示すことができるためです。

カジュアルな場面での「こんにちわ」の使用例

「こんにちわ」という表記は、主にSNSや友人同士の会話など、カジュアルな場面で見られることがあります。

この表記は、親しみやすさや砕けた印象を与える一方で、公式な文章や重要なコミュニケーションには適していません。

| 使用場面 | 推奨表記 | コメント |

|---|---|---|

| SNS投稿やチャット | こんにちわ | 親しい間柄で軽い挨拶として使われることがある |

| 公式な文書 | こんにちは | 相手に敬意を示し、信頼を築くために重要 |

| ビジネスメール | こんにちは | 誤った印象を避けるため必須 |

公式な場面で「こんにちわ」を使うリスク

一方で、履歴書やビジネスメール、プレゼン資料などで「こんにちわ」を使うと、以下のようなリスクが考えられます。

- 信頼性の低下

日本語の基本的なルールを守れていないと見なされることで、仕事の能力や適正に疑問を持たれる可能性があります。 - 印象の悪化

「軽率」「常識がない」などの印象を与える場合があります。特に日本語の使い方に厳しい上司や取引先では重要視されるポイントです。

正しい表記を使うメリット

正しい「こんにちは」を使用することで、相手に配慮のある丁寧な印象を与えることができます。

これは信頼関係を築くうえで大切な要素となります。

たとえば、新卒採用の際には、細かな表記やマナーが評価の一環として見られることが多いため、より意識する必要があります。

こんにちはの「は」はなぜ「わ」と発音するの?

「こんにちは」の「は」が「わ」と発音されるのは、日本語特有の音のルールが背景にあります。

このルールでは、助詞として使われる「は」は発音上「わ」と読むのが一般的です。

助詞「は」の役割

助詞「は」は、文章の主題を示す役割を持っています。

「私は」「今日は」「明日は」のように、主題を明確に伝えるための重要な要素です。

表記上は「は」を使いますが、発音は「わ」となるため、特に書き言葉と話し言葉の違いに慣れていない方にとっては混乱のもととなりやすいのです。

他の例と共通点

例えば、以下のような文章でも同じルールが適用されます。

- 「私は学生です」

発音:「わたしわがくせいです」

表記:「私は学生です」 - 「今日はいい天気ですね」

発音:「きょうわいいてんきですね」

表記:「今日はいい天気ですね」

このように、助詞「は」が「わ」と発音されるのは、日本語の文法における一貫したルールと言えます。

なぜ「こんにちわ」が間違いとされるのか

「こんにちわ」と表記してしまうと、助詞としての「は」を無視してしまうことになります。

これが日本語の文法上の誤りとなり、特に公式な場では適切ではありません。

覚えておきたいポイント

- 助詞の「は」は、主題を示し、文の構造を明確にする役割を果たします。

- 発音は「わ」になるが、表記では「は」を使うのが正しいルールです。

- 誤解を防ぐためには、この音と表記の違いを意識することが大切です。

正しい理解で日本語をもっと使いやすく

日本語の音韻規則は少し複雑に感じるかもしれませんが、ルールを知ることで誤解を防ぎ、適切な使い方ができるようになります。

これをきっかけに、助詞の使い方についても一度見直してみると良いかもしれません。

「こんにちわ」が間違われやすい背景とは?

「こんにちわ」という表記が間違いやすい理由は、主に発音の特徴や文化的な影響によるものです。

聞き慣れた音のまま書き起こしてしまうことが多いですが、その背後には言葉の歴史や現代のコミュニケーション習慣が複雑に絡み合っています。

発音と表記の違いによる混乱

「こんにちは」という言葉は、発音すると「こんにちわ」と聞こえます。

日本語の助詞「は」は文中で「わ」と発音されるため、この音の特徴が混乱を招く主な原因です。

この特性は「私は学生です」などの文にも共通しており、表記上は「は」と書くべきですが、音に引きずられてしまうケースが多いのです。

たとえば、日常的に使われるフレーズを耳から覚えた場合、書き言葉との違いに気づきにくいことがあります。

特に日本語を学び始めた人や、文章を書く頻度が少ない人にとって、発音通りに「こんにちわ」と書いてしまうことはごく自然なことです。

若者言葉やSNS文化の影響

近年、若者言葉やインターネット上の文化が「こんにちわ」を広めた一因とも言えます。

SNSやメールでは、あえて発音そのままに書くことでカジュアルさや親しみやすさを演出する傾向があります。

このような略語や独自の表記が流行した背景には、迅速なやり取りや独特な表現を求める文化があると言えます。

例えば、「こんにちわー」や「こんちわっす」といった派生形もよく見られます。

これらは軽い挨拶や冗談めいた表現として使用されることが多く、公式な場では適さないものです。

しかし、インターネット世代にとっては日常的な使い方であり、その結果、「こんにちわ」が正しい表記であると誤解してしまう人も少なくありません。

教育や習慣による影響

「こんにちは」と「こんにちわ」の違いを正確に学ぶ機会が少ないことも、間違いを助長している要因の一つです。

特に学校教育では、正しい表記が一度教えられるだけで、その後は深く触れられることが少ないため、間違いがそのまま定着してしまう場合があります。

また、大人になってからは言葉の使い方を改めて学ぶ機会が減るため、日常的に使う表現が自然とその人の基準になってしまうこともあります。

こうした背景が、誤用の広がりにつながっていると言えるでしょう。

公式な場面では避けるべき理由

「こんにちわ」は、たとえ親しい間柄では許容される場合があっても、公式な文書やビジネスメールでは避けるべき表現です。

これは、日本語の正しい使い方を理解していない、もしくは注意が足りないと思われるリスクがあるためです。

たとえば、履歴書や企業へのメールで「こんにちわ」と書いてしまうと、相手に誤った印象を与えかねません。

誤用を防ぐためのポイント

間違いを防ぐためには、発音と表記の違いを正しく理解し、公式な場面では常に「こんにちは」と書く習慣をつけることが大切です。

特にビジネスメールや公式な場では、正しい日本語を使うことで相手への敬意を示すことができます。

日常的に使い慣れていない場合でも、正確な表記を意識することで、信頼性やプロフェッショナルさを高めることができるでしょう。

このように、「こんにちわ」が誤表記される背景には、音の特徴、文化的な影響、教育の機会など、さまざまな要因が絡んでいます。

しかし、正しい使い方を身につけることで、公式な場面での誤解や不利益を防ぐことができます。

「こんにちは こんにちわ」の正しい使い分けポイント

- 「こんにちは」の語源と意味を解説

- 「こんにちは」と「こんにちわ」の使い分けポイント

- 「こんにちは」を間違えた場合の影響とは?

- 「こんにちは」を使う時間帯の目安

- ビジネスシーンでの「こんにちは」の注意点

- 「こんにちわ」の誤用が広がる理由

「こんにちは」の語源と意味を解説

「こんにちは」の起源には、古くからの日本語の文化や言語の特徴が関係しています。

この言葉は、もともと「今日はご機嫌いかがですか」や「今日は良い天気ですね」といった日常の挨拶文から生まれたものです。

これらの文章の「今日は」という部分が挨拶として独立し、簡略化された結果、「こんにちは」となりました。

語源に込められた意味

この表現は、単なる挨拶ではなく、相手を気遣う心が込められています。

「今日は」という言葉自体には、「今日」という日を大切に思う気持ちと、相手との交流を始める際の礼儀が含まれています。

また、後半の文章が省略されたことで、「こんにちは」は汎用的な挨拶として幅広い場面で使えるようになりました。

他の挨拶表現との共通点

「こんにちは」と同様に、他の挨拶表現も元の文章が省略されています。

「こんばんは」は「今晩はご機嫌いかがですか」、「さようなら」は「左様ならばお別れしましょう」という文章が短縮されたものです。

これらの挨拶にはすべて、相手を思いやる心が基盤にあります。

現代における意味

「こんにちは」は、現代でも人と人との関係を築く重要な言葉として使われています。

その汎用性から、初対面の挨拶や久しぶりの再会、日常のちょっとしたやり取りなど、さまざまな場面で役立つ表現です。

このように語源を理解すると、普段の挨拶にも新たな価値を見出せるかもしれません。

「こんにちは」と「こんにちわ」の使い分けポイント

「こんにちは」と「こんにちわ」の使い分けには、日本語の文法的ルールと場面に応じた適切な表現選びが重要です。

「こんにちは」は正しい日本語の表記であり、特に公的な場やビジネスの場面ではこれを用いるのが適切です。

一方で、「こんにちわ」はカジュアルな場面で使われることが多い表記ですが、正式な日本語としては誤りです。

正しい日本語としての「こんにちは」

「こんにちは」は、漢字で書くと「今日は」となり、この「は」は助詞としての役割を果たします。

助詞「は」は日本語の文法に基づいて使われるため、発音が「わ」であっても「は」と表記することが正しいルールです。

このため、公式文書やメールなどの場面では、必ず「こんにちは」を使用する必要があります。

カジュアルな場面での「こんにちわ」

一方で、「こんにちわ」は発音に引きずられた表記であり、若者言葉やSNSで見られることが多いです。

カジュアルな会話や友人とのやり取りでは許容されることもありますが、これを誤用すると、相手に軽率な印象を与える可能性があります。

使い分けの実例

例えば、以下のように場面に応じた使い分けが必要です。

| 場面 | 推奨される表記 |

|---|---|

| ビジネスメール | こんにちは |

| SNS投稿 | こんにちわ |

| 公式な挨拶 | こんにちは |

| 友人同士の会話 | こんにちわ |

このように、状況に応じて正しい表現を選ぶことで、円滑なコミュニケーションを図ることができます。

「こんにちは」を間違えた場合の影響とは?

「こんにちは」を「こんにちわ」と誤って使用することには、意外にも大きな影響がある場合があります。

特に公式な場面やビジネスシーンでは、このような誤用が相手に対して与える印象に直結します。

誤用が与える印象

「こんにちわ」という誤った表記を使うことで、以下のような印象を与える可能性があります。

- 日本語の知識が不足している

公式な場面では正しい表記が求められます。そのため、「こんにちわ」と書くことで、相手に日本語に対する知識が不足していると見られる恐れがあります。 - 軽率であると感じられる

特にビジネスメールや公式文書での誤用は、相手に対して軽率な印象を与えることがあります。文章の正確さは、信頼性に直結する要素です。

具体的なリスク

誤用が原因で生じるリスクは以下の通りです。

- ビジネスチャンスの損失

例えば、取引先へのメールで「こんにちわ」と書いた場合、相手に対する敬意が欠けていると見なされる可能性があります。その結果、取引が進まない事態にもなりかねません。 - 教育や採用におけるマイナス評価

履歴書やエントリーフォームで誤用が見られると、採用担当者に良い印象を与えられない場合があります。特に、日本語能力が求められる職種では致命的となる可能性もあります。

誤用を防ぐために

誤用を防ぐためには、正しい表記を日常的に意識することが重要です。

また、以下のようなポイントを押さえると良いでしょう。

| 対策 | 説明 |

|---|---|

| 表記を確認する習慣をつける | 公式な場面では必ず正しい表記を確認しましょう。 |

| 他者の指摘を受け入れる | 誤用を指摘された場合、柔軟に修正する姿勢が大切です。 |

| 現代仮名遣いを学ぶ | 現代仮名遣いの基本を理解しておくことで、誤用を避けられます。 |

正しい表記を心がけることで、信頼性を高め、より良い印象を与えることができるでしょう。

「こんにちは」を使う時間帯の目安

「こんにちは」という挨拶は、主に昼間に使われる表現であり、一般的には午前10時から午後5時ごろまでが適切な時間帯とされています。

ただし、この時間帯には地域性や状況、季節などによる違いが見られるため、一概には決められません。

朝と夕方の挨拶との違い

「こんにちは」が使われる時間帯の境目として、「おはようございます」や「こんばんは」との切り替えがあります。

たとえば、朝の9時台までは「おはようございます」を使うのが一般的ですが、10時を過ぎると「こんにちは」が自然に感じられるようになります。

また、夕方5時以降になると「こんばんは」に切り替えるのが適切です。

このように、時間帯ごとの挨拶の使い分けを意識することが、円滑なコミュニケーションに繋がります。

地域や文化による違い

一部の地域や特定の職業では、挨拶の使用時間が異なることがあります。

たとえば、飲食業など夜遅くまで営業する職場では、「こんにちは」が午後5時以降でも使われることがあります。

また、季節や日照時間の変化によっても、挨拶の時間帯が変わる場合があります。

特に冬季は日没が早くなるため、4時ごろから「こんばんは」を使うケースが増えるでしょう。

適切な挨拶の選び方

「こんにちは」の使いどころを考える際には、会話相手の状況やその場の雰囲気を見極めることが大切です。

たとえば、午後の会議であれば「こんにちは」を使い、夜間のイベントでは「こんばんは」に切り替えましょう。

このような配慮ができると、より信頼感を与えることができます。

ビジネスシーンでの「こんにちは」の注意点

ビジネスの場面では、挨拶が相手への第一印象を左右する重要な要素となります。

「こんにちは」を正しく使うことで、プロフェッショナルな印象を与えることができますが、誤用すると相手に誤解を与える可能性があります。

メールや文書での正確な表記

取引先や上司に送るメールでは、「こんにちは」を正しく表記することが求められます。

「こんにちわ」と書くと、日本語の基本的なルールを理解していないと思われる可能性があり、信頼を損なうリスクがあります。

一方、正しい表記である「こんにちは」を使用すれば、礼儀正しさや注意深さを伝えることができます。

カジュアルな表記との違い

カジュアルな場面では「こんにちわ」と表記されることが多いですが、これは公式な場面では控えるべきです。

例えば、プライベートなメッセージやSNSでは問題ないかもしれませんが、ビジネスシーンでの使用は避けるべきです。

印象を左右する注意点

適切な挨拶は、相手への敬意やコミュニケーションスキルを示す重要な要素です。

「こんにちは」を正しく使うことで、相手に誠実さや配慮を伝えることができ、良好な関係を築く第一歩となります。

一方で、「こんにちわ」を使用すると軽率な印象を与える可能性があるため注意が必要です。

「こんにちわ」の誤用が広がる理由

「こんにちわ」という誤用が広まった背景には、さまざまな要因があります。

発音の影響やSNS文化、さらには若者特有の表現方法がその原因として挙げられます。

発音と表記のギャップ

「こんにちは」の末尾の発音は「わ」と聞こえるため、これをそのまま文字に起こして「こんにちわ」と書く人が増えています。

この発音と表記の違いが、誤用を助長している主な原因です。

特に、日本語の表記ルールに詳しくない人にとっては、この違いが混乱を招くことがあります。

SNSや若者文化の影響

近年、SNSやメッセージアプリの普及により、カジュアルな文章表現が広がっています。

たとえば、「こんにちわ」や「ちわー」といった省略形が親しまれるようになり、これが若者の間で定着しました。

これにより、本来の正しい表記である「こんにちは」が軽視される傾向が見られるようになりました。

誤用のリスクと注意点

「こんにちわ」という誤表記はカジュアルな場面では問題視されない場合もありますが、公式な場やビジネスシーンでは避けるべきです。

たとえば、履歴書やプレゼン資料に「こんにちわ」と書いてしまうと、読者や聞き手にマイナスの印象を与える可能性があります。

このようなリスクを防ぐためには、正しい表記を意識し、状況に応じて適切に使い分けることが重要です。

正しい表記を意識するメリット

「こんにちは」を正しく使うことで、相手に対する敬意や配慮が伝わります。

また、誤用を避けることで、コミュニケーションの質が向上し、良好な関係を築く一助となります。

特に公式な場面では、適切な言葉遣いが信頼性やプロフェッショナルさを示す鍵となるでしょう。

こんにちは こんにちわの正しい理解と使い分けのまとめ

- 「こんにちは」が正しい表記とされる

- 助詞「は」は発音が「わ」でも表記は「は」

- 1986年の現代仮名遣いで規則が明確化された

- 「こんにちは」は「今日は」の省略形

- 正しい表記は公式な場面での信頼性に関わる

- 「こんにちわ」はSNSやカジュアルな場面で使用される

- 発音と表記の違いが誤用の原因となる

- 日本語の正しい使い方を知ることが相手への敬意につながる

- 間違った表記は軽率な印象を与えるリスクがある

- 「こんにちは」は主に午前10時から午後5時ごろまで使用する

- 「こんにちわ」は公式な場面では避けるべき

- 助詞「は」は日本語文法の一貫性に基づく

- 誤用を防ぐには正しいルールを意識することが必要

- 正しい表記は信頼構築とコミュニケーション向上に役立つ

- 挨拶の使い分けが場面に応じた適切な印象を与える