「おはようございます」は何時まで?と聞かれて、明確な答えに迷ったことはありませんか。

特に職場やビジネスシーンでは、適切な挨拶がその場の印象を大きく左右します。

朝の挨拶であっても、時間帯や相手によって使い方を調整することが必要です。

この記事では、「おはようございます」の使える時間の目安や、時間帯ごとの正しい挨拶ルールをわかりやすく解説します。

知っておくと役立つ具体的な例も紹介するので、ぜひ最後までお読みください。

- おはようございますを使える具体的な時間帯と業界ごとの基準

- 午前10時以降の適切な挨拶の選び方

- 挨拶が相手や状況に応じて柔軟に変化する理由

- ビジネスシーンでの挨拶マナーと注意点

「おはようございます」は 何時まで?時間帯別のマナーを解説

- 挨拶の一般的な使用時間とその目安

- 午前10時を過ぎたら何て挨拶をすべき?

- おはようございますの意味とその背景

- ビジネスシーンでの挨拶マナー

- 秘書検定での基準と挨拶の使い分け

挨拶の一般的な使用時間とその目安

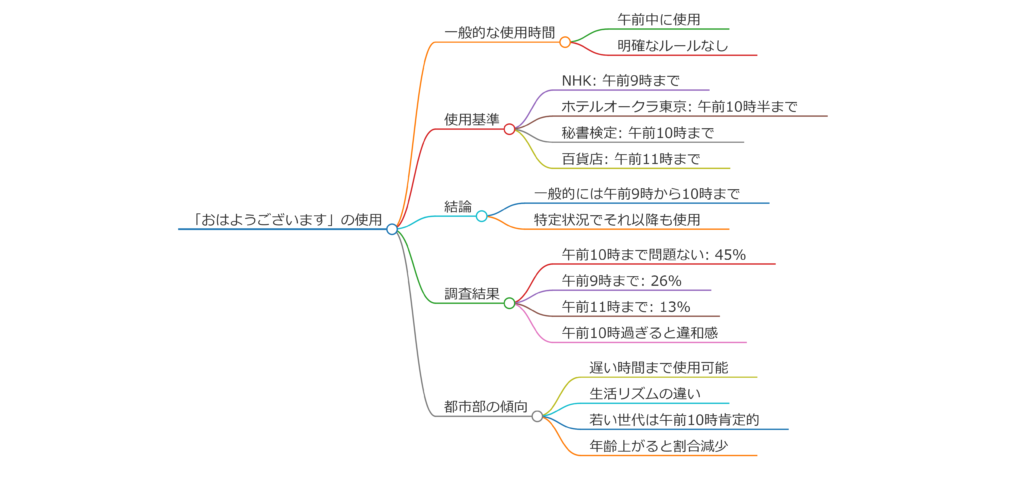

「おはようございます」という挨拶は、具体的な使用時間が明確に決まっているわけではありません。

しかし、多くの人が朝の挨拶として使用するため、ある程度の時間的な基準が存在します。

その基準は、相手のライフスタイルや地域、業界の慣習によって異なるのが特徴です。

業界ごとの時間基準

一般的に、「おはようございます」が使われる時間帯は、午前9時から10時までとされています。

たとえば、NHKの調査では、午前9時までは約90%の人が違和感を感じないと回答しています。

一方で、午前10時を過ぎると3割以上の人が使用に対して抵抗を持つことがわかっています。

秘書検定では午前10時までを基準とし、百貨店では午前11時まで使用可能とされています。

また、職場の環境や地域によっても異なる場合があります。

都市部では生活リズムが遅めになるため、午前10時を過ぎても「おはようございます」に違和感を覚えないケースが多いとされています。

| 業界・地域 | 使用可能時間帯 |

|---|---|

| NHK | 午前9時まで |

| 秘書検定 | 午前10時まで |

| 百貨店 | 午前11時まで |

| 都市部 | 午前10時以降も許容される傾向 |

柔軟な判断が求められる理由

挨拶の時間帯は一概に決められないため、相手の状況や環境を考慮した柔軟な対応が必要です。

例えば、職場の始業時間が遅い場合や、夜勤明けの人に対しては、午前10時以降でも「おはようございます」を使うことが自然です。

一方、フォーマルな場面や初対面の相手には、時間帯に応じて挨拶を切り替えるのが無難です。

柔軟な判断を心がけることで、より良い人間関係の構築や、信頼感の向上につながるでしょう。

午前10時を過ぎたら何て挨拶をすべき?

午前10時を過ぎた場合、「おはようございます」から別の挨拶に切り替える必要が出てきます。

時間帯に応じた挨拶を使うことは、相手に配慮した行動の一環であり、特にビジネスシーンでは重要です。

時間帯ごとの挨拶の選び方

午前10時以降は、「こんにちは」や「お疲れ様です」を使用するのが一般的です。

「こんにちは」は正午頃から夕方までの挨拶として定着していますが、午前中後半にも違和感なく使えるため、切り替えのタイミングとして適しています。

一方、「お疲れ様です」は時間帯に縛られず、ビジネスシーンで幅広く活用される挨拶です。

たとえば、職場での昼休み明けや午後の打ち合わせなど、相手の状況を問わず使えるため、汎用性が高い表現として重宝されています。

| 時間帯 | 推奨される挨拶 |

|---|---|

| 午前9時まで | おはようございます |

| 午前10時~正午 | こんにちは、お疲れ様です |

| 午後 | こんにちは、お疲れ様です |

相手の挨拶に合わせる重要性

ただし、相手が「おはようございます」と挨拶してきた場合は、時間帯に関係なく同じ挨拶を返すのがマナーです。

これは、相手に対する敬意を示すだけでなく、円滑なコミュニケーションを保つために必要な配慮です。

例えば、取引先の担当者が遅れて午前11時に出社した場合でも、相手が「おはようございます」と言ってきたら、同じ挨拶で返すことが自然です。

時間帯よりも相手の言葉に合わせることで、スムーズな会話が生まれ、信頼感が増します。

挨拶を切り替える際の注意点

挨拶を切り替える際は、相手が目上の人や初対面の場合に特に注意が必要です。

例えば、時間帯に適した挨拶でも、「こんにちは」や「お疲れ様です」を軽く言うと、真剣さや敬意に欠けると感じられることがあります。

表情や声のトーンにも気を配り、丁寧さを意識して伝えることが重要です。

このように、午前10時以降の挨拶は、相手の状況や社会的背景に配慮しながら選ぶことが求められます。

適切な挨拶を心掛けることで、より良い関係性を築けるでしょう。

おはようございますの意味とその背景

「おはようございます」という言葉は、単なる朝の挨拶を超えて、相手に敬意や気遣いを示す日本独自の文化的な表現です。

この挨拶の起源を紐解くと、歌舞伎の世界にたどり着きます。

歌舞伎では、役者が早朝から稽古や準備に取り掛かることを労うために、裏方が「御早いお着きでございます」と声を掛けたのが始まりと言われています。

この表現が短縮され、現在の「おはようございます」へと変化しました。

「ございます」という丁寧語が付くことで、この挨拶は相手への敬意を示す非常に礼儀正しい表現となっています。

そのため、初対面の相手や目上の人にも適しており、ビジネスシーンでも幅広く活用されています。

また、相手に敵意がないことを示し、良好な関係を築くための最初の一歩として機能する点も特徴です。

挨拶を交わす行為自体が、ただの形式的な儀礼に留まらず、相手とのコミュニケーションを円滑にする重要な役割を果たしています。

特に「おはようございます」という表現は、朝のスタートを共に祝うような意味合いも含まれています。

このため、朝の挨拶を丁寧に交わすことで、相手に良い印象を与えるだけでなく、自分自身も気持ちを切り替える効果があると言えるでしょう。

ビジネスシーンでの挨拶マナー

ビジネスの場では、挨拶がその日のコミュニケーションの方向性を決定づける重要な要素です。

特に「おはようございます」は、一日のスタートを象徴する挨拶として、その役割を担っています。

この挨拶を正しく使うことで、相手との信頼関係を築くきっかけを作ることができます。

挨拶の基本的なポイント

ビジネスでの挨拶は、以下のポイントを押さえると効果的です。

- 視線と表情

挨拶をする際は、相手の目を見て親しみやすい表情を心掛けましょう。目をそらしたり、硬い表情での挨拶は、相手に悪い印象を与えることがあります。 - 発声と語尾の明瞭さ

明るくはっきりとした声で挨拶することで、自信を持った印象を与えます。特に語尾をはっきりと発音することで、丁寧さが伝わります。 - 時間帯に応じた柔軟な対応

午前10時以降は「お疲れ様です」や「こんにちは」に切り替えるなど、適切な言葉遣いを意識することが大切です。

注意すべき点

挨拶を怠ることは、相手に「非礼」と受け取られるリスクを伴います。

特に初対面の相手や目上の人に対しては、挨拶が信頼を得るための最初のステップとなるため、慎重に対応しましょう。

また、職場では挨拶を交わす相手が複数いる場合も多いため、一人ひとりに目を向けて挨拶する姿勢が求められます。

秘書検定での基準と挨拶の使い分け

秘書検定では、挨拶の使い方について非常に細かい基準が設けられています。

この検定の内容は、実践的なビジネスマナーを学ぶためのものであり、特に挨拶の重要性が強調されています。

「おはようございます」は午前10時までを目安に使い、その後は「こんにちは」や「お疲れ様です」などの表現に切り替えることが推奨されています。

挨拶の使い分けの基準

| 時間帯 | 適切な挨拶 | 補足 |

|---|---|---|

| 午前9時以前 | おはようございます | ほとんどの場面で違和感なし |

| 午前10時まで | おはようございます | 適切だがやや注意が必要 |

| 午前10時以降 | こんにちは・お疲れ様です | 状況や相手に応じて柔軟に対応 |

秘書検定が推奨する基準は、職場での円滑なコミュニケーションを図る上で非常に役立ちます。

この基準に従うことで、場面に応じた適切な挨拶が可能となり、相手に良い印象を与えることができます。

具体的な場面での活用

例えば、取引先を訪問する際、時間帯によって「おはようございます」から「こんにちは」へ切り替えるのは基本的なマナーです。

また、同じ挨拶でも、相手の役職や状況に応じて声のトーンや表現を変えることで、より良い印象を与えることができます。

挨拶の基準を学ぶことで、職場での信頼構築がスムーズになるだけでなく、自分自身のビジネスマナーにも自信を持つことができるでしょう。

このように、秘書検定の知識は実務でも大いに活用できます。

「おはようございます」は 何時まで?ビジネスでの適切な対応

- 会社や職場でのおはようございますの使い方

- ビジネスメールでの挨拶はどうする?

- 電話でのおはようございますの適切なタイミング

- 目上の人への使用で気をつけること

- 挨拶の変化と他の挨拶との違い

- おはようございます 最上級の丁寧さとは何か

会社や職場でのおはようございますの使い方

職場において「おはようございます」は、最も基本的で重要な挨拶の一つです。

この挨拶は、同僚や上司と一日のスタートを共有する役割を果たし、職場のコミュニケーションを円滑にする重要な要素となります。

朝の挨拶で信頼関係を築く

「おはようございます」をしっかり伝えることで、周囲に対して挨拶を欠かさない姿勢を示すことができます。

特に、上司や同僚の目を見て、明るい表情で発声することがポイントです。

これにより、職場内での信頼感が高まり、より良い人間関係を築く助けとなります。

時間帯による挨拶の切り替え

勤務開始時間が過ぎた後、特に午前10時以降は「おはようございます」が不自然に感じられる場面もあります。

そのため、適切なタイミングで「お疲れ様です」や「こんにちは」に切り替えることが重要です。

例えば、午後1時に「おはようございます」と言うと、相手に違和感を与える可能性があるため注意が必要です。

新入社員の挨拶の重要性

新入社員や若手社員にとって、挨拶は自分の印象を決定づける大切な機会です。

「おはようございます」をきちんと伝えることで、職場での礼儀正しい態度をアピールできます。

また、挨拶を通じて周囲に自分の存在を知らせることも、新しい環境での適応をスムーズにする鍵となります。

注意点とアドバイス

挨拶を忘れることや適切でないタイミングでの使用は、職場内での評価を下げる原因となることがあります。

また、慣れた環境であっても、形式的にならず心を込めて挨拶することが大切です。

こうした小さな積み重ねが、長期的には大きな成果を生むでしょう。

ビジネスメールでの挨拶はどうする?

ビジネスメールでは、挨拶が最初に相手の目に触れる部分であり、その印象はメール全体の評価に影響を与えます。

そのため、時間帯や相手の状況に応じた適切な挨拶を選ぶことが重要です。

午前中のメールでの「おはようございます」

午前中、特に9時から10時の間に送信するメールでは、「おはようございます」を冒頭に用いるのが一般的です。

この挨拶は、清々しい印象を与え、相手に対して前向きな姿勢を示す効果があります。

また、取引先や上司へのメールでは、挨拶の後に一言「いつもお世話になっております」と加えることで、丁寧さがさらに際立ちます。

午後のメールでの挨拶の切り替え

午後以降に送るメールでは、「こんにちは」や「お世話になっております」に切り替えることが推奨されます。

例えば、午後2時に「おはようございます」と始めると、不自然に思われる可能性があります。

そのため、送信時間を考慮しながら、適切な挨拶を選ぶことが大切です。

複数人へのメールでの対応

メールの受信者が複数いる場合、時間に左右されない表現を選ぶのが無難です。

「いつもお世話になっております」や「お疲れ様です」といったフレーズは、時間帯に関係なく使えるため、状況に応じて活用すると良いでしょう。

注意すべき点

ビジネスメールでは、挨拶を丁寧に行うことが基本ですが、冗長すぎる表現は避けるべきです。

また、相手の名前を含めた挨拶を心掛けると、より個別対応の意識が伝わります。

例えば、「山田様、おはようございます」というように名前を入れることで、相手に特別感を与えることができます。

電話でのおはようございますの適切なタイミング

電話での挨拶は、相手との第一印象を決定づける要素です。

特に、声だけでのコミュニケーションとなる電話では、適切な挨拶が重要な役割を果たします。

午前中の「おはようございます」の活用

午前中に電話をかける際は、「おはようございます」が最も自然で好印象を与える表現です。

この挨拶は、特に取引先や目上の相手に対して、ビジネスマナーを守る姿勢を示すのに適しています。

また、元気なトーンで発声することで、相手に前向きな気持ちを伝えることができます。

午後以降の適切な挨拶

午前10時を過ぎると、「おはようございます」が適切でない場合もあります。

この場合、「こんにちは」や「お世話になっております」に切り替えることが一般的です。

例えば、午後3時に「おはようございます」と言うと違和感を持たれる可能性があるため、時間帯を意識した挨拶が重要です。

留守番電話へのメッセージ

留守番電話にメッセージを残す場合は、時間帯を問わず使える表現を選ぶのが良いでしょう。

「お世話になっております」や「失礼いたしますが、ご連絡お待ちしております」といった表現は、時間に左右されず丁寧な印象を与えます。

声のトーンとスピードに注意

電話での挨拶は、言葉の内容だけでなく、声のトーンやスピードも重要です。

明るい声で適度な速さで話すことで、相手に安心感を与えることができます。

また、相手の反応をよく聞き取ることで、スムーズなコミュニケーションを図ることができます。

これらの内容を実践することで、職場やメール、電話における挨拶のマナーをさらに向上させることができます。

それぞれの状況に合わせた対応を心掛けることで、より円滑なコミュニケーションが可能になるでしょう。

目上の人への使用で気をつけること

「おはようございます」は、相手に敬意を示すための大切な挨拶ですが、特に目上の人に使う際にはいくつか注意点があります。

この挨拶は、正しい場面で適切に使用することで、相手に好印象を与える重要なツールとなります。

時間帯と状況を正確に把握する

まず、「おはようございます」を使う際に気をつけたいのが、時間帯の配慮です。

午前中であれば問題なく使えますが、午後に入ってから使うと「時間を考慮していない」と感じられることがあります。

目上の人は特に時間感覚に敏感な場合が多いため、午前10時を過ぎたら「こんにちは」や「お疲れ様です」に切り替える柔軟さが必要です。

また、状況によっても適切な挨拶は変わります。

例えば、取引先に訪問した際には、その会社の文化や慣習に合わせた挨拶が求められる場合があります。

新しい場面では、相手の反応を見ながら適切な挨拶を選ぶことが大切です。

言葉だけでなく態度と表情も重要

挨拶の際には、言葉だけでなく、全体の雰囲気が重要です。

例えば、「おはようございます」と言いながら無表情でぼそぼそ話すと、相手には心がこもっていないと感じられることがあります。

一方で、明るい表情と柔らかい声で挨拶すると、丁寧さと親しみを同時に伝えることができます。

目上の人には、特に姿勢を正し、相手の目を見てしっかりと伝えることが求められます。

この小さな心遣いが、相手に対する敬意をしっかりと示す方法となります。

配慮を忘れない挨拶が鍵

目上の人に挨拶をする際には、「相手に敬意を伝えたい」という気持ちを大切にしましょう。

たとえ時間帯が微妙であったとしても、相手が「おはようございます」と言った場合には、同じ言葉で返すのがマナーです。

相手の行動に合わせることで、配慮深い印象を与えることができます。

挨拶の変化と他の挨拶との違い

挨拶の種類は多岐にわたりますが、それぞれに特徴があり、使い分けが必要です。

「おはようございます」は特に時間帯や場面によって適切に使うことが求められる挨拶です。

「おはようございます」の特徴

「おはようございます」は、朝の挨拶として幅広く使われる一方で、他の挨拶と比べて時間帯に敏感です。

特に午前中以外で使用すると、不自然さを感じる人もいます。

一方で、「おはようございます」は「ございます」という丁寧な語尾がついているため、目上の人やビジネスシーンでも安心して使える点が大きな特徴です。

「こんにちは」「こんばんは」との違い

「こんにちは」や「こんばんは」は、時間帯が広く設定されており、場面に応じて自然に使い分けられる挨拶です。

しかし、これらの挨拶はやや形式的な印象を与える場合があります。

そのため、親しみやすさを重視したい場面では「おはようございます」の方が適していることもあります。

また、「こんにちは」や「こんばんは」は丁寧語が付けづらいため、ビジネスシーンでは敬意が十分に伝わらないこともあります。

これに対し、「おはようございます」は敬語表現として相手に安心感を与える効果があります。

挨拶の使い分けを考える

これらを踏まえ、挨拶を使い分ける際には、相手の立場や状況を考慮することが重要です。

「お疲れ様です」や「ごきげんよう」のように、時間を問わず使える挨拶も併用することで、柔軟な対応が可能になります。

おはようございます 最上級の丁寧さとは何か

「おはようございます」は、挨拶としての役割を超え、相手に対する敬意や感謝を伝える重要な手段です。

その最上級の丁寧さを追求するためには、いくつかのポイントがあります。

丁寧な挨拶の条件

最も重要なのは、言葉そのものだけではなく、態度や仕草にも心を込めることです。

例えば、姿勢を正し、相手の目を見て明瞭に発音することで、誠実さや敬意をより強く伝えることができます。

特に目上の人やビジネスパートナーには、この丁寧さが印象を大きく左右します。

状況に応じた判断力

時間帯が曖昧な場合や、相手が「こんにちは」など別の挨拶を使った場合には、その状況に応じた判断力が求められます。

「おはようございます」に固執するのではなく、適切な挨拶に切り替える柔軟さが、真の丁寧さを表す要素となります。

日常の中での実践

最上級の丁寧さは、日々の実践の積み重ねによって身に付けることができます。

日常的に挨拶を心掛けることで、自然とその質が高まります。

相手に「この人と話すと気持ちがいい」と思ってもらえるような挨拶を目指すことが大切です。

これらのポイントを意識することで、挨拶一つに心を込め、相手に対して最大限の敬意を伝えることができます。

おはようございます 何時まで使えるのかのまとめ

- 「おはようございます」は午前9時までは広く許容される

- 午前10時を過ぎると違和感を持つ人が増える傾向にある

- 百貨店などでは午前11時まで使われるケースもある

- NHKでは午前9時までが推奨されている

- 都市部では午前10時以降も使われる場合がある

- 挨拶の時間帯は業界や地域の慣習に左右される

- 午前10時以降は「こんにちは」に切り替えるのが一般的

- 職場では「お疲れ様です」が時間を問わず使用可能

- 相手が「おはようございます」と言った場合は同じ挨拶を返すべき

- 時間帯に応じた挨拶の切り替えがマナー向上につながる

- 秘書検定では午前10時を切り替えの基準としている

- 挨拶には相手への敬意を込めることが重要

- 「おはようございます」は目上の人にも使いやすい敬語表現である

- 朝の挨拶は職場での良好な人間関係を築く鍵になる

- 相手の状況に応じて柔軟に挨拶を選ぶことが信頼を得るポイントになる