絵の具やペンを前にして「茶色ってどう作ればいいんだろう」と手が止まることは多いですよね。

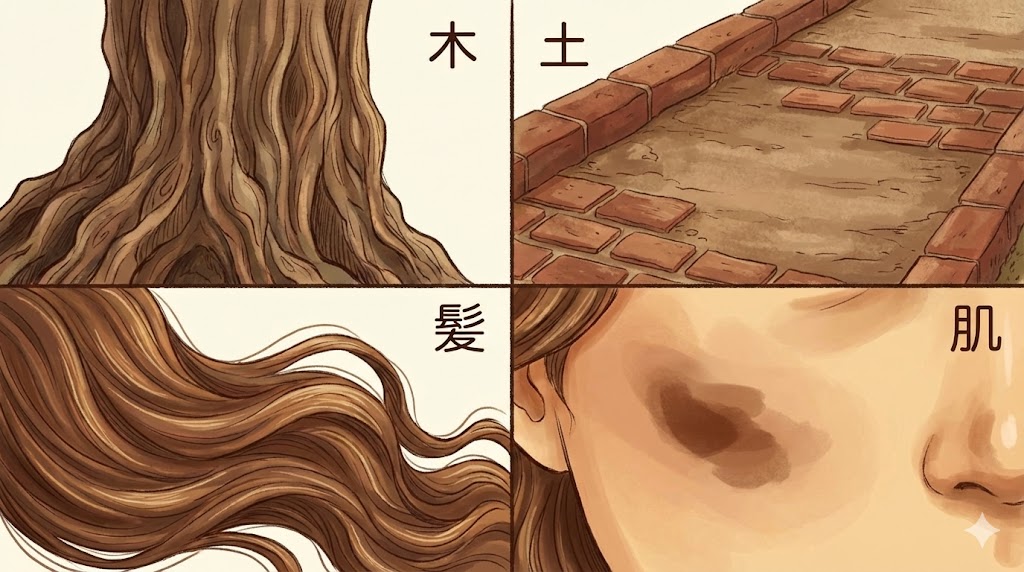

セットに入っている茶色だけだと、木や髪、肌や土などいろいろなモチーフを描き分けるには少し物足りなく感じる場面もあるはずです。

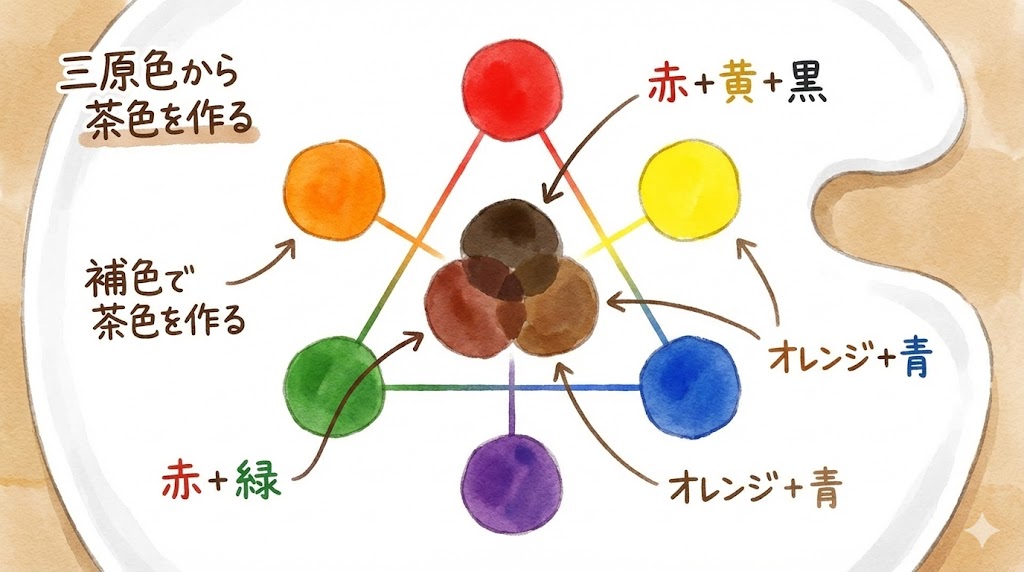

実は茶色は、赤・黄・青といった基本色や、その補色の組み合わせからかなり自由に作ることができます。

しかも混ぜる色と比率さえ押さえておけば、明るい茶色からこげ茶、赤みブラウンや黄みブラウンまで、かなり再現性高くコントロールできるようになります。

この記事では、絵の具での茶色の作り方を軸にしながら、色鉛筆やマーカー、デジタルでの茶色の作り方まで横断的に整理していきます。

【この結論まとめ】

- 茶色は「赤+黄+少量の黒」か「三原色(赤・黄・青)」の混色が一番シンプルです。

- 明るさは白や黄、深みは黒や補色を少しずつ足すことでコントロールしやすくなります。

- 画材ごとに水分量や重ね塗りの癖が違うので、同じレシピでも扱い方を変えるときれいに発色します。

- デジタルでは代表的なブラウンのカラーコードを押さえておくと、アナログと行き来しやすくなります。

- 練習は「3色だけで何通り作れるか」から始めると、茶色づくりの感覚が一気につかみやすくなります。

ここからは、まず一番シンプルな混色パターンから順番に見ていきましょう。

茶色の作り方の結論|絵の具で一番シンプルな混色パターン

最初に押さえたいのは「どの色を混ぜれば、まず失敗せずに茶色になるか」という基本レシピです。

代表的な混色パターンを表にまとめると次のようなイメージになります。

【茶色の基本混色パターン一覧】

| パターン名 | 主な組み合わせ | 仕上がりの特徴 |

|---|---|---|

| 三原色ブラウン | 赤+黄+青 | 標準的で扱いやすい中くらいの茶色 |

| 赤黄黒ブラウン | 赤+黄+黒 | こっくりした落ち着いたブラウンになりやすい |

| 補色ブラウン(赤+緑) | 赤+緑 | 赤みを少し感じる深めの茶色 |

| 補色ブラウン(青+オレンジ) | 青+オレンジ | やや黄み寄りで、土や布に使いやすい色味 |

| 補色ブラウン(黄+紫) | 黄+紫 | くすみ感のあるグレイッシュブラウン |

| 黄土寄りブラウン | 黄+少量の赤+ごく少量の青 | 黄土色〜明るい土色のイメージに近いブラウン |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

三原色から作る基本のブラウン(赤+黄+青)

もっともオーソドックスなのが、赤・黄・青という三原色を少しずつ混ぜて作る方法です。

比率の目安は「黄:赤:青=3:2:1」くらいにして、最初は黄色多めからスタートすると、濁りにくく失敗しづらくなります。

先に黄と赤でオレンジを作り、そこに少しずつ青を足していくイメージを持つと、途中経過が見やすくなります。

ここがポイント:

三原色から作るときは必ず黄色多めから始めて、青は最後に少量ずつ足すときれいな茶色に落ち着きやすくなります。

赤+黄+黒で作る安定した茶色レシピ

三原色の代わりに「赤+黄+黒」で作ると、最初から落ち着いたブラウンを狙いやすくなります。

この場合は「黄:赤:黒=3:2:ごく少量」を目安にして、黒は筆先につけた分を少しずつ混ぜ込む意識で使うと安心です。

黒を入れすぎると一気に暗くなるので、まずは赤と黄だけでオレンジをしっかり作り、最後に黒で締める流れがスムーズです。

注意点:

黒は一度入れすぎると戻しにくいので、水で薄めるよりも「最初から少量ずつ何回か足す」感覚で調整するのが安全です。

補色どうしで作る深みのある茶色(赤+緑・青+オレンジ・黄+紫)

色相環で向かい合う補色同士を混ぜると、彩度が落ちて落ち着いた色になり、その途中で茶色が現れます。

赤と緑、青とオレンジ、黄と紫など、手持ちの絵の具のラインナップによって組み合わせを変えると、微妙にニュアンスの違うブラウンを作ることができます。

補色混色のときは、どちらか一方をベースにして、反対の色を「少しずつ」足していくと、途中の色の変化がわかりやすくて調整しやすくなります。

一言まとめ:

補色同士で作るブラウンは深みが出やすいので、影や暗部など「落ち着いた部分」に使う色として覚えておくと便利です。

子どもと一緒に試せる、安全でわかりやすい混色の流れ

小学生と一緒に茶色を作るときは、シンプルな手順に絞ると混乱しにくくなります。

おすすめは「黄+赤でオレンジを作る」「オレンジに青を少しずつ足していく」の二段階に分けて見せるやり方です。

パレット上に小さな山をいくつか作り、それぞれ青の量を変えて並べてみると、茶色がどのように変化するかが視覚的にわかりやすくなります。

ここがポイント:

子どもと試すときは混ぜる色を一度に増やさず、同じ組み合わせで量だけ変えると「どれくらい混ぜるとどう変わるか」を体感しやすくなります。

好みのブラウンに近づける色の比率と明るさ・濃さのコツ

同じ茶色でも、明るさや赤み・黄みが変わるだけで絵の雰囲気は大きく変わります。

ここでは「何を足すとどう変わるか」をざっくりつかむための目安を整理しておきましょう。

【明るさ・色味別の調整早見表】

| 調整したい方向 | 足す色の例 | 調整のコツ |

|---|---|---|

| 明るくしたい | 白・黄 | 白は少量ずつ、黄はやや多めに足すと自然な明るさになる |

| 暗く落ち着かせたい | 黒・補色 | 黒はごく少量、補色は色相が動きすぎないように慎重に足す |

| 赤みを強くしたい | 赤・オレンジ | 温かみが増えるので肌やレンガに向きやすい |

| 黄みを強くしたい | 黄・黄土色系 | 木や土、秋の雰囲気などナチュラルな印象にまとまりやすい |

| グレイッシュにしたい | 補色・グレー | 彩度が落ちて落ち着いた印象になるが、入れすぎると濁りやすい |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

明るい茶色とこげ茶の違いは「黒と黄色の量」で決まる

明るい茶色とこげ茶の差は、ざっくりいうと「黄色と黒のバランス」で説明できます。

黄色を多くして白や水で薄めると、ミルクティーのような明るいブラウンに近づき、反対に黒や補色を足すと一気にこげ茶へ寄っていきます。

こげ茶を作りたいときは、基本の茶色を作ってから黒をほんの少量ずつ足す方が、最初から黒を混ぜるよりも狙った位置で止めやすくなります。

失敗しないコツ:

こげ茶を作るときは、ベースの茶色を別の場所に確保しておき、少量だけを黒で調整すると「行きすぎたら戻せない」を防ぎやすくなります。

赤みブラウン・黄みブラウン・グレイッシュブラウンの作り分け

赤みブラウンは、基本の茶色に赤やオレンジを足すと作りやすく、温かみや血色感を表現したい場面に向いています。

黄みブラウンは、黄色や黄土色を多めにしたレシピで作れるので、木材や畑の土、秋の空気感などナチュラルな雰囲気に合います。

グレイッシュブラウンは、補色やグレーを少しだけ足して彩度を下げると、落ち着いた大人っぽい印象を出したいときに便利な色になります。

要点まとめ:

同じ茶色でも「赤を足すと温かく」「黄を足すとナチュラル」「補色やグレーを足すとシック」というざっくりした方向性を覚えておくと調整が楽になります。

白を入れるときと入れないときの判断基準

白を混ぜると一気に明るくなりますが、彩度も下がるため、ふんわり柔らかい印象になりやすくなります。

そのため木や土のように自然物を描くときは、まず黄色や水で明るさを調整し、それでも足りない部分だけ白で整える方が自然に見えやすいです。

逆にイラスト風のキャラクターや雑貨などでは、白をしっかり混ぜてパステル調のブラウンに寄せると、デザイン的なまとまりが出やすくなります。

アドバイス:

白を使う前に「黄か水で調整できないか」を一度試してからにすると、にごりすぎずに自然なブラウンを保ちやすくなります。

画材別で変わる茶色の作り方と調整ポイント

同じレシピでも、画材が変わると混ざり方や発色はかなり違って見えます。

ここでは代表的な画材ごとに、茶色づくりのポイントを比較しておきましょう。

【画材別の茶色づくり比較表】

| 画材 | 混色のポイント | 主な注意点 |

|---|---|---|

| 水彩絵の具 | 水の量で明るさを大きく調整しやすい | 混ぜすぎると紙の上でにごりやすい |

| アクリル・ガッシュ | 不透明なので下地を隠しやすい | 乾くと少し暗く見えることが多い |

| 色鉛筆 | 重ね塗りで少しずつ色を乗せていく | 紙の目をつぶしすぎるとムラになりやすい |

| アルコールマーカー | 薄い色から濃い色へ重ねるときれいにグラデーションが作れる | 裏抜けしやすいので紙選びが重要 |

| ネイル・ジェルカラー | 透明感と不透明度をクリアカラーで調整できる | 硬化前後で見え方が変わるので試し塗りが必須 |

(出典:サクラクレパス公式サイト)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

水彩絵の具での茶色づくり|水加減と重ね塗りのコツ

水彩は水の量で色の濃さが大きく変わるので、最初はやや薄めに作っておくと調整がしやすくなります。

紙の上で何度もこすりすぎるとにごりやすいので、一度塗ってしっかり乾かしてから、上に透明な茶色を重ねて深みを出すイメージがおすすめです。

影を重ねるときは、少しだけ青や紫を混ぜた茶色を別に作り、上から透明感を残すように重ね塗りするときれいにまとまりやすくなります。

実践ポイント:

水彩の茶色は「一回で仕上げようとしない」で、薄い層を何度か重ねるつもりで作ると、透明感と深みが両立しやすくなります。

アクリル・ガッシュで作る茶色|不透明色ならではの混色ポイント

アクリルやガッシュは不透明性が高いので、下地の色をしっかり隠したいときに向いています。

ただし乾くと少し暗く見えやすいため、パレット上では完成形より少し明るめの茶色を作っておくとちょうどよく仕上がりやすいです。

厚塗りになりやすいので、最初のレイヤーではやや薄めの茶色で形を取り、細部や影でこげ茶を重ねる二段構成にするとコントロールしやすくなります。

ここがポイント:

不透明絵の具では「乾くと暗くなる」を前提に、パレット上で仕上がりより一段明るいブラウンを意識すると色決めが安定します。

色鉛筆で作る茶色|重ね塗りで深みを出すテクニック

色鉛筆では、あらかじめ茶色の色鉛筆をベースに薄く塗り、その上から赤や黄、青やグレーを重ねてニュアンスを調整するのが扱いやすいです。

茶色を持っていない場合は、黄色→赤→青(または緑や紫)の順に薄く重ねていくと、紙の白を少し残した柔らかいブラウンを作ることができます。

強く塗りすぎると紙の目がつぶれて色が乗らなくなるので、何度か力を抜いて重ねるイメージで描くと、ムラが出にくくなります。

初心者がつまずく点:

初めから力を入れて塗るのではなく、薄く何度も重ねることで「深いのに透明感のある茶色」に近づきやすくなります。

コピックなどアルコールマーカーで茶色を作るときの注意点

アルコールマーカーは、薄い色で面を塗ってから、同系統の濃い色で影を重ねると、とてもきれいにグラデーションが出ます。

ブラウンが足りないときは、オレンジとグレー、赤とグレーなどを重ねて作ると、ふんわりくすんだ茶色を作りやすいです。

裏抜けしやすいので、スケッチブックの下に不要紙を敷いたうえで、薄い色から少しずつ重ねていく流れを意識すると安心です。

注意点:

アルコールマーカーは一度紙に入った色を戻すのが難しいので、濃い色は「影の最後の一手」として少しずつ使うのがおすすめです。

ネイル・ジェルカラーで茶色を調色するときのコツ

ネイルカラーで茶色を作る場合は、赤やオレンジ、黄色など暖色系をベースに、黒やダークブラウンを少量ずつ足していくと安定しやすくなります。

クリアジェルを混ぜると透け感のあるブラウンになり、ミルクティーのような色味を作りたいときに便利です。

硬化前と硬化後では色の見え方が少し変わることが多いので、チップで試し塗りをしてから本番の爪に塗ると失敗を防ぎやすくなります。

アドバイス:

ネイルの調色は一度に大量に作ると無駄になりやすいので、少量ずつ混ぜて「気に入った色ができたらレシピをメモする」習慣をつけておくと安定します。

描きたいモチーフ別に使い分ける茶色|木・肌・髪・布・土

同じ茶色でも、木に使う色と肌に使う色、髪に使う色では最適なニュアンスが少しずつ変わってきます。

いくつか代表的なモチーフごとに、合いやすいブラウンの傾向を整理しておきましょう。

【モチーフ別おすすめ茶色レシピ】

| モチーフ | 向きやすいブラウンの傾向 | 混色例の目安 |

|---|---|---|

| 木・樹皮 | 黄みが強いブラウン | 黄+赤+少量の青、または黄+茶色 |

| 土・岩・レンガ | やや赤み〜黄みの落ち着いたブラウン | 赤+黄+黒、青+オレンジ |

| 肌の影・日焼けトーン | 赤みを含んだやわらかいブラウン | 肌色+赤+少量の茶色 |

| 髪・動物の毛 | こげ茶〜グレイッシュブラウン | 茶色+黒+少量の青またはグレー |

| 布・革小物 | 落ち着いた赤みブラウン | 茶色+赤、茶色+オレンジ |

(出典:color-sample.com)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

木や樹皮をリアルに見せるブラウンの作り方

木や樹皮は、基本的に黄みを含んだブラウンに少しだけ赤やグレーを混ぜると、自然な雰囲気になりやすいです。

幹の明るい部分には黄色寄りの明るい茶色を、影の部分にはこげ茶やグレイッシュブラウンを重ねると、立体感が出てきます。

樹皮の割れ目や節の部分だけ少し赤みを強めると、単調にならず、生きている木らしい表情を出しやすくなります。

見逃せないのが:

全部同じ茶色で塗らず「明るい部分」「影」「節のアクセント」で少なくとも二〜三種類のブラウンを使い分けると、木の質感が一気にリアルになります。

土・岩・レンガに使いやすい落ち着いた茶色レシピ

土や岩、レンガは、赤みか黄みを少し感じる落ち着いたブラウンがよくなじみます。

赤+黄+黒で作ったこっくりとした茶色に、ほんの少しだけ青やグレーを足すと、屋外の空気感になじむ自然な色味に寄せやすくなります。

レンガは、ベースを赤みブラウンにしつつ、一部だけ黄みやグレーを強めたレンガを混ぜると、古びた雰囲気や温かさが出てきます。

要点:

土やレンガは「少しだけくすませる」ことでリアルになるので、彩度高めのブラウンからスタートして、補色やグレーで彩度を落とすイメージを持つと調整しやすいです。

肌の影や日焼けトーンに合う赤みブラウンの作り分け

肌の影は、真っ黒に近い茶色を使うよりも、少し赤みを含んだブラウンを使った方が血色感が残り、自然に見えやすいです。

普段使っている肌色に、赤やオレンジ、少量の茶色を混ぜて「少し暗いけれど温かみのある影色」を作ると、健康的な印象を保ちながら立体感を出せます。

日焼け肌を表現したいときは、ベースの肌色自体を少し黄みと赤みの強いトーンに寄せて、影の部分を赤みブラウンで締めるとバランスがとりやすくなります。

覚えておきたい:

肌の影色は「黒ではなく赤みブラウン」で作ると、人物の印象が柔らかく、イラスト全体も冷たくなりにくくなります。

髪や動物の毛並みに使うこげ茶・柔らかい茶色の選び方

髪の毛や動物の毛並みは、こげ茶をベースにしながら、ハイライト部分だけ黄色やオレンジ寄りの茶色で抜くと、光沢感を出しやすくなります。

硬い質感の髪にしたいときは、こげ茶に少しだけ青やグレーを足して冷たいブラウンに寄せ、ふわっとした毛並みにしたいときは赤みを足して柔らかい印象に寄せてみてください。

ベースの面を塗ったあと、毛流れに沿って少し暗めの茶色を細い線で重ねていくと、量感と立体感を自然に出せます。

失敗しないコツ:

髪や毛並みは「ベースの一色+影色+ハイライト色」の三段階を意識し、少なくとも二種類以上のブラウンを必ず使い分けるのが立体感アップの近道です。

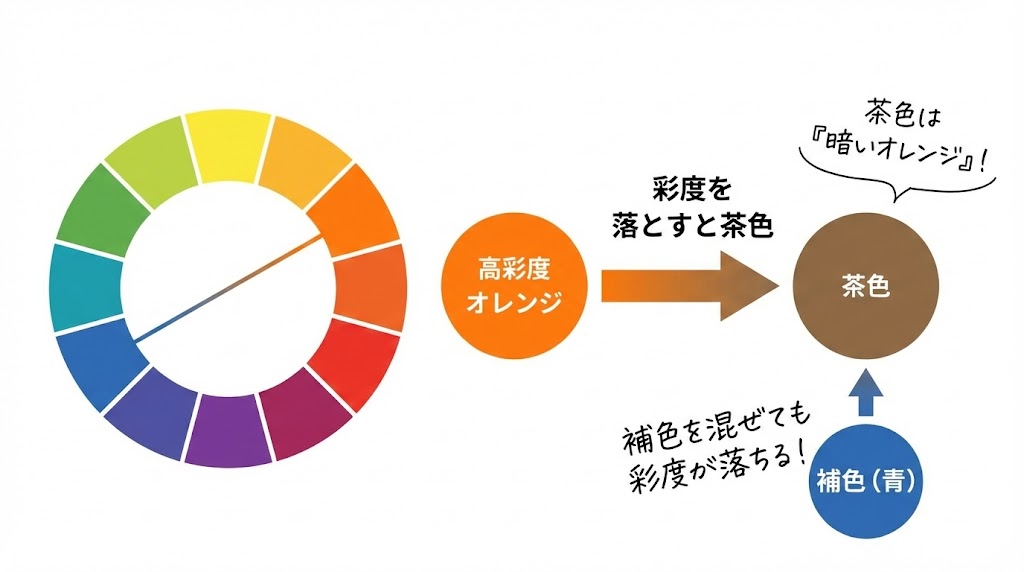

失敗しないための色彩理論|なぜ茶色は「三原色+補色」で作れるのか

茶色づくりの裏側にある色彩理論を知っておくと、レシピを丸暗記しなくても、自分で応用した色を作りやすくなります。

ここでは、茶色がどんな位置づけの色なのかをざっくり把握しておきましょう。

【茶色ができる色の組み合わせと色相環の関係】

| 組み合わせの例 | 色相環上の関係 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 赤+黄+青 | 三原色を混ぜた中間 | 標準的なブラウンが得られやすい |

| 赤+緑 | 補色同士 | 彩度が落ちて深みのある茶色になる |

| 青+オレンジ | 補色同士 | 黄みを含んだ落ち着いたブラウンになりやすい |

| 黄+紫 | 補色同士 | グレイッシュなブラウンに寄りやすい |

| オレンジ+黒 | 近接色+無彩色 | 彩度を抑えた濃いブラウンになりやすい |

(出典:COLOR-SITE)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

茶色は「低彩度のオレンジ」と考えると混色が楽になる

色相環の考え方では、茶色は「彩度の低いオレンジ」と見ることが多いです。

鮮やかなオレンジに黒や補色を足していき、彩度を落としていくと、途中で茶色らしい色味にたどり着きます。

この感覚を持っておくと「まずオレンジの方向に寄せてから、暗さやくすみを調整する」という順番で混色を考えられるようになり、迷いが減ります。

ちょっと深掘り:

茶色=オレンジのバリエーションと捉えると「オレンジをどのくらい暗くするか」で色味の設計ができるので、レシピを覚えるより応用が利きやすくなります。

色相環と補色の関係をイメージでつかむ

補色とは、色相環で向かい合う位置にある色どうしのことです。

赤と緑、青とオレンジ、黄と紫などを互いに混ぜると、彩度が落ちて灰色に近づき、その途中で落ち着いた茶色やくすんだ色が現れます。

「鮮やかさを抑えたいときは補色を少し足す」と覚えておくと、茶色だけでなく他の中間色づくりにも応用できて便利です。

判断の基準:

補色を足すときは「彩度を下げたいだけなのか、色相も動かしたいのか」を意識して、ベースの色を多めに保つとコントロールしやすくなります。

混ぜすぎて“ドブ色”になるときに起きていること

絵の具をたくさん混ぜた結果、なんとも言えない灰色っぽい濁った色になってしまう経験は、多くの人にあるはずです。

これは色相環上で離れた色を何色も混ぜ続けた結果、彩度が極端に落ちてしまい、本来狙っていた茶色のポイントを通り過ぎてしまった状態と考えられます。

狙いから外れた濁り色になったときは、その色を何とか修正しようとするより、一度パレットをリセットして、ベースになるオレンジや茶色から作り直した方が結果的に近道です。

意外な落とし穴:

ドブ色になったときにさらに別の色を足し続けると泥沼化しやすいので、「おかしいと思ったら新しい山を作る」を合図にすると失敗が減ります。

絵が一気に垢抜ける茶色の使い方と配色の小さなテクニック

茶色は地味な色に見えますが、配色の中心に置くと絵全体をぐっと落ち着かせてくれる頼もしい色です。

ここでは、ブラウンをどう組み合わせると絵が垢抜けて見えるかを整理しておきます。

【配色パターン別・おすすめブラウン組み合わせ】

| シーン | メインのブラウン | 合わせる色の例 |

|---|---|---|

| ナチュラルな日常シーン | 黄みブラウン | 白・ベージュ・薄いグリーン |

| 落ち着いた夜の室内 | こげ茶 | ネイビー・グレー・深い赤 |

| 可愛らしい雑貨やお菓子 | 赤みブラウン | ミルクホワイト・ピンク・クリーム色 |

| シックなファッション | グレイッシュブラウン | 黒・ボルドー・マスタード |

| ポップなイラスト背景 | 明るいキャメルブラウン | 水色・黄緑・オレンジ |

(出典:color-sample.com)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

茶色+補色でメリハリを作る配色アイデア

茶色はほとんどの色と相性が良いですが、中でも相棒として覚えておきたいのが補色系の組み合わせです。

例えば黄みブラウンに青系、赤みブラウンに緑系を合わせると、落ち着きの中に程よいメリハリが出て、絵がぼやけにくくなります。

大きな面を茶色でまとめつつ、小さな面や線で補色を少しだけ差し込むと、大人っぽさと遊び心を両立しやすくなります。

ここがポイント:

補色系の色は「小物やアクセントだけ」に使うと、茶色の落ち着きを壊さずにパッと目を引く効果だけ取り入れられます。

背景に使う茶色と主役に使う茶色の選び方

背景に使う茶色は、やや明るめかグレイッシュなトーンを選ぶと、主役のモチーフが浮かび上がりやすくなります。

逆にキャラクターや小物を茶色で目立たせたいときは、背景を淡い色や無彩色寄りにして、主役のブラウンの彩度を少し高めに保つとバランスがとりやすくなります。

背景と主役で同じ系統の茶色を使う場合も、明度か彩度のどちらかをしっかりずらしておくと、視線の行き先が迷いにくくなります。

一言まとめ:

背景用の茶色は「控えめで柔らかく」、主役用の茶色は「少し濃く鮮やかに」という役割分担を意識すると、画面の整理がしやすくなります。

初心者がやりがちな「全部同じ茶色」を避ける工夫

初心者がよく陥るのが、木も机も髪も服も、すべて同じ茶色で塗ってしまうパターンです。

これを避けるためには、まずパレット上で「明るい茶色」「中くらいの茶色」「こげ茶」の三段階をあらかじめ用意しておくと、自然と使い分けができるようになります。

さらにモチーフごとに赤みや黄みを微調整することで、同じ茶色系でも少しずつ違う世界観を持たせることができます。

実践ポイント:

塗り始める前に「この絵で使う茶色は最大三種類まで」と決めてパレットに並べておくと、色数を増やしすぎず、かつ単調さも避けやすくなります。

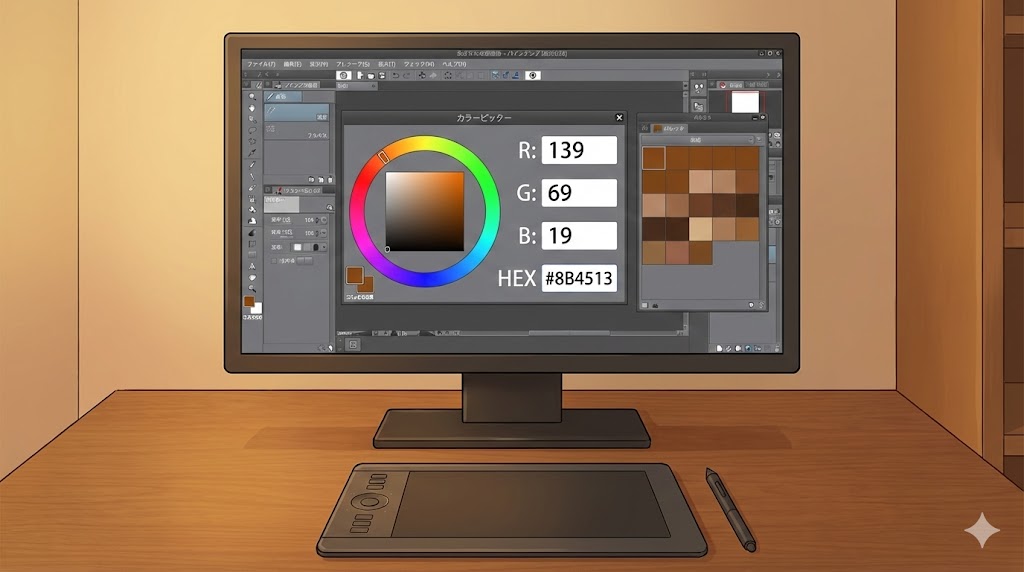

デジタルイラストでの茶色の作り方|RGB・CMYK・カラーパレットの目安

デジタルでは、スライダーを動かすだけで茶色を選べますが、数値の目安を知っておくとアナログと行き来するときにも役立ちます。

ここでは代表的なブラウンのカラーコードを一覧にしておきます。

【代表的な茶色のカラーコード一覧】

| 名前イメージ | RGB | HEX | CMYK目安 |

|---|---|---|---|

| 標準的なブラウン | 153,76,0 | #994C00 | C0 M50 Y100 K40 |

| やや赤みのブラウン | 134,74,43 | #864A2B | C0 M45 Y60 K50 |

| 黄み寄りのブラウン | 181,129,58 | #B5813A | C0 M30 Y70 K25 |

| こげ茶に近いブラウン | 90,50,30 | #5A321E | C0 M45 Y65 K70 |

| 明るいキャメルブラウン | 199,150,90 | #C7965A | C0 M25 Y55 K15 |

(出典:color-sample.com)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

代表的な茶色のRGB・HEX値の目安

標準的なブラウンとしてよく使われるのが、RGB(153,76,0) 前後の値で、HEXでは「#994C00」に近い色です。

ここから赤や緑の値を少し変えることで、赤みブラウンや黄みブラウンに寄せていくことができます。

自分のよく使うブラウンのRGBやHEXをいくつか登録しておくと、別のソフトや端末でも同じ色を再現しやすくなります。

要点:

RGBは「RとGのバランスで黄み寄りか赤み寄りか」「Bの値で暗さ」をざっくりコントロールすると覚えておくと、微調整がやりやすくなります。

印刷を意識したCMYKでのブラウン設定

印刷物に使う場合は、CMYKの値でブラウンを指定します。

茶色は一般的にイエローとマゼンタの値が高めで、シアンは抑えめ、ブラックをどれくらい入れるかで深さを調整するイメージです。

印刷会社によって出方は変わるので、本番前に簡単なテスト印刷をして「画面で見た茶色より暗くならないか」を確認しておくと安心です。

チェックポイント:

CMYKでブラウンを作るときは、まずCを低めに設定し、MとYを高めにしたうえで、最後にKで締めると、濁りを抑えた落ち着いた茶色になりやすくなります。

ブラウン系カラーパレットを自作するときの考え方

デジタルでブラウンのパレットを作るときは、明度と彩度の二軸を意識して、ライト・ミドル・ダークの三段階を用意しておくと便利です。

さらにそれぞれの段階で「赤み寄り」「黄み寄り」「グレイッシュ寄り」の三方向を揃えると、どんなシーンでも使い回しの利くブラウンパレットになります。

一度作ったパレットは、ソフトのカラースウォッチとして保存しておき、アナログの絵の具の混色とも照らし合わせながら使ってみてください。

アドバイス:

アナログとデジタルのブラウンを近づけたいときは、まずデジタル側で色を決めてから、それに似た混色を絵の具で探すと、感覚的なギャップを埋めやすくなります。

茶色づくりが上達する練習メニューとステップアップの進め方

茶色づくりは、数をこなすほど「このくらい混ぜればこうなる」という感覚がつかめてきます。

ここでは段階的に取り組める練習メニューを整理しておきます。

【練習ステップ別の目標とチェックポイント】

| ステップ | 目的 | チェックポイント |

|---|---|---|

| ステップ1 | 三原色・赤黄黒から茶色を安定して作る | 同じレシピでほぼ同じ茶色を何度も再現できるか |

| ステップ2 | 明るさ・赤み黄みの調整に慣れる | 明るい茶色〜こげ茶、赤み〜黄みを狙って作れるか |

| ステップ3 | モチーフに合わせて複数の茶色を使い分ける | 一枚の絵の中で二〜三種類以上のブラウンを自然に配置できるか |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

まずは3色だけで何通りの茶色を作れるか試す

最初の練習としておすすめなのが、赤・黄・青だけを使って、どれくらい違う茶色が作れるか試してみることです。

パレットや紙の上に、小さな丸い色見本を並べながら、比率を少しずつ変えたブラウンを10個前後作ってみてください。

できあがった茶色を見比べて、「これは木に合いそう」「これは髪の色に使えそう」と用途をメモしておくと、次に描くときのヒントになります。

実践ポイント:

同じ三原色セットでも「水の量」「混ぜ方」「順番」でかなり印象が変わるので、レシピと一緒にそのときの条件も軽くメモしておくと振り返りに役立ちます。

モチーフ別スケッチでブラウンバリエーションを増やす

次のステップとして、木・土・髪・布など、ブラウンがよく登場するモチーフを小さなスケッチで描き分けてみましょう。

同じ木の幹を、黄みブラウンとこげ茶の組み合わせで描いたもの、赤みブラウンとグレイッシュブラウンで描いたもの、というように複数パターン試すと違いが見えてきます。

スケッチブック一冊を「ブラウン専用ノート」にして、気に入ったレシピや失敗した混色もまとめて記録しておくと、自分だけの茶色辞典になります。

ここがポイント:

モチーフ別のスケッチ練習では「毎回レシピを少し変える」ことを意識し、気に入った組み合わせだけ丸印をつけて残しておくと、後で真似しやすくなります。

写真や実物から色を「盗む」練習で観察力を鍛える

最後におすすめなのが、写真や実物を見ながら「この茶色は何色と何色で作れそうか」を考える観察練習です。

例えばカフェの木のテーブルや自分の靴、髪の色などをじっくり見て、「黄みが強いか」「赤みが強いか」「くすんでいるかどうか」を言葉にしてみてください。

そのうえで、絵の具で実際に近いブラウンを作ってみると、頭の中の色のイメージと混色の感覚がだんだんつながっていきます。

覚えておきたい:

茶色づくりは観察力とセットで上達するので、「この茶色はどんなレシピかな」と日常の中で考える癖をつけておくと、絵を描くときに迷いにくくなります。

まとめ

茶色の作り方は一見むずかしそうに感じますが、基本は「赤・黄・青」や「赤・黄・黒」の組み合わせからスタートすれば十分コントロールできます。

明るさや赤み・黄みは、白や黄、黒や補色を少しずつ足していくことで、木や肌、髪や土などモチーフに合ったブラウンに寄せていくことができます。

水彩・アクリル・色鉛筆・デジタルなど画材が変わっても、茶色の考え方そのものは共通なので、発色の癖だけ意識しながら応用してみてください。

練習するときは、三原色だけでどれくらい違う茶色が作れるか試し、その後モチーフ別スケッチや写真からの色当てに挑戦すると、ブラウンの引き出しが一気に増えていきます。

まずはこの記事の基本レシピをパレットの横にメモしながら、実際に手を動かして「自分の好きな茶色」を一つ見つけてみてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 絵の具3色だけで茶色を作ることはできますか?

A. 赤・黄・青の三原色だけでも茶色は作れます。黄と赤でオレンジを作り、そこに青を少しずつ足していくときれいなブラウンに近づけやすくなります。

Q. 茶色を明るくしたいとき、白以外で調整する方法はありますか?

A. 黄色や水の量を増やすことでかなり明るさを調整できます。白を使う前に黄や水で試すと、にごりを抑えた自然な明るさの茶色を作りやすくなります。

Q. こげ茶色をきれいに作るコツは何ですか?

A. 基本の茶色を先に作ってから黒を少しずつ足すのがコツです。黒をいきなり混ぜると一気に暗くなりやすいので、別の山を用意して慎重に調整するのがおすすめです。

Q. 色鉛筆で茶色を作るときの基本の組み合わせが知りたいです。

A. 黄色+赤+青の三原色を薄く重ねるか、オレンジ+青など補色に近い組み合わせが基本になります。既製の茶色の上から赤や黄、グレーを重ねてニュアンスを変える方法も扱いやすいです。

Q. デジタルで「標準的な茶色」を指定するRGBの目安はありますか?

A. 一例としてRGB(153,76,0)やRGB(134,74,43)などが標準的なブラウンとしてよく使われます。そこから赤や緑の値を少し動かして、絵の世界観に合うブラウンに寄せていくとよいです。

Q. 茶色が濁って“ドブ色”になってしまったときのリセット方法は?

A. 濁ってしまった色は無理に修正せず、新しい場所で作り直した方が早いです。オレンジや茶色のベースを作り直してから、黒や補色を慎重に足すと狙った色に戻しやすくなります。

Q. 既製の茶色の絵の具は使わない方がいいですか?

A. 既製の茶色も混色の茶色も両方使うのがおすすめです。既製色をベースに、赤や黄、黒を少しだけ混ぜてニュアンスを変えると、自分好みのブラウンを手早く作れます。

参考文献・出典

- サクラクレパス「手持ちの絵の具で人気カラーを作ろう(茶色の作り方)」

- color-sample.com「茶色(ちゃいろ)の色見本・配色」

- COLOR-SITE「茶色(ちゃいろ)のRGB・HSVなど色情報」

- i-iro.com「茶色(ちゃいろ)の色情報・カラーコード」