「青を作りたいのに、手元の色だとうまくいかない」と感じたことはありませんか。

水色にしたつもりが白っぽくぼやけたり、紺色を作ろうとして泥のような色になったりと、青は意外と失敗が多い色なんです。

実は、絵の具・光・デジタルのどれで色を扱うかによって「青の作り方」の考え方が少しずつ違います。

ただ、いくつかの基本さえ押さえておけば、好みの青を安定して作れるようになります。

この記事では、青色の作り方の結論を先に整理し、そのあとで絵の具・日用品・デジタルなど媒体別のレシピと、配色や用途別の選び方までまとめていきます。

【この結論まとめ】

- 青そのものは三原色の一つなので「ゼロから完全な青」を作るのは難しく、近い青を狙う混色が現実的な考え方になる。

- 絵の具ではシアン系+マゼンタ系をベースに、白・黒・補色を少しずつ足して水色〜紺色まで作り分けると安定しやすい。

- デジタルでは標準的な青をHEX「#0000FF」付近として、用途に合わせて明度・彩度を上下させて調整するのが基本になる。

- 配色では、補色のオレンジ系で青を引き立て、グレーやベージュで落ち着かせると印象をコントロールしやすい。

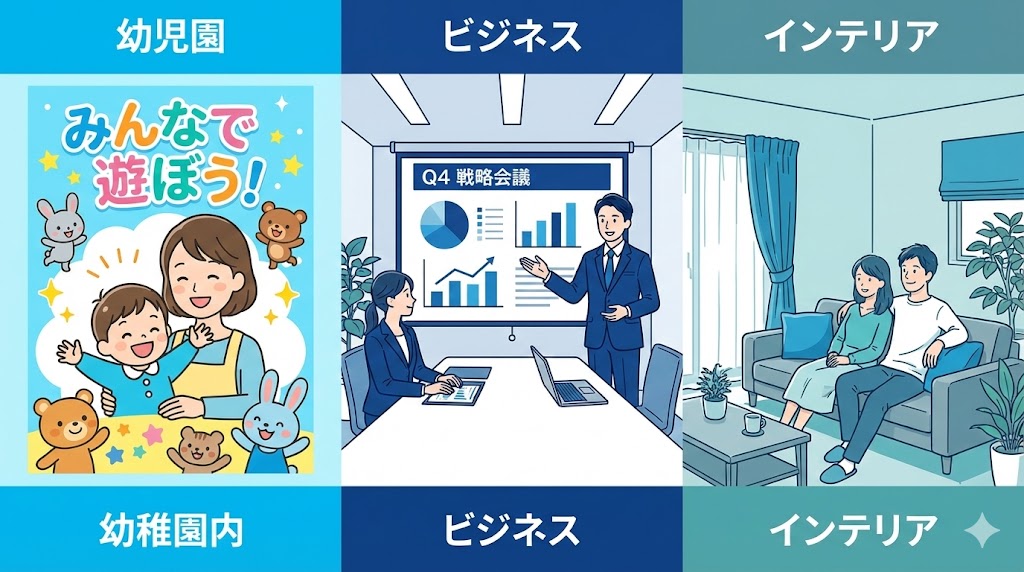

- 子ども向け・ビジネス・インテリアなどシーンごとに「似合う青」が違うため、用途別にトーンを使い分けると失敗が減る。

青色の作り方の結論|絵の具・光・デジタルの基本

一言でいうと、青は「完全にゼロから作る色」ではなく、「三原色の一つとして、どう扱うかを決める色」と考えるとスッキリします。

ここではまず、絵の具・光・デジタルの3つの立場から、青色の入口だけをまとめておきます。

絵の具で作る青の基本方針と限界を押さえる

絵の具の世界では、青はそもそも三原色に含まれる重要な色です。

そのため、完全な純粋の青を「赤や黄色だけから作る」といったことは、原理的にはかなり難しいと考えるのが現実的です。

今ある色から青に近づけたい場合は、「どの青を目指すか」を決めたうえで、次のような考え方で混色していくと整理しやすくなります。

- シアン系の青(少し緑みのある青)をベースにする。

- マゼンタ系(少し赤みのあるピンク〜赤)を少量ずつ足し、紫寄りか緑寄りかのバランスを調整する。

- 明度を変えたいときは白や水で調整し、暗くしたいときは黒・補色を少しだけ使う。

手元の絵の具が「緑+紫」しかなくても、どちらも青に近い色相なので、混ぜることで青っぽい色を作ることはできます。

ただし、補色に近い色(黄土色や濁った赤など)を混ぜすぎると、青の鮮やかさが一気に落ちてしまう点には注意が必要です。

ここがポイント:

絵の具では「真っ青を作ろう」とするより、「今ある色でどの青に近づけるか」を考えたほうが失敗しにくくなります。

光とデジタルで青を作るときの基本値

光の世界では、赤・緑・青(RGB)が三原色です。

ディスプレイの色もこの考え方で作られていて、標準的な鮮やかな青は「R=0、G=0、B=255」のような値で表されます。

デジタルカラーで青を作るときは、まずこの「標準の青」を出発点として、次のように数字を動かすとイメージしやすくなります。

- 明るい水色にしたいとき:Gを少し増やし、全体の明度も上げる。

- 深い紺色にしたいとき:Bは高めのまま、全体の明度を下げていく。

- 青緑系にしたいとき:Gを増やしてシアン寄りにする。

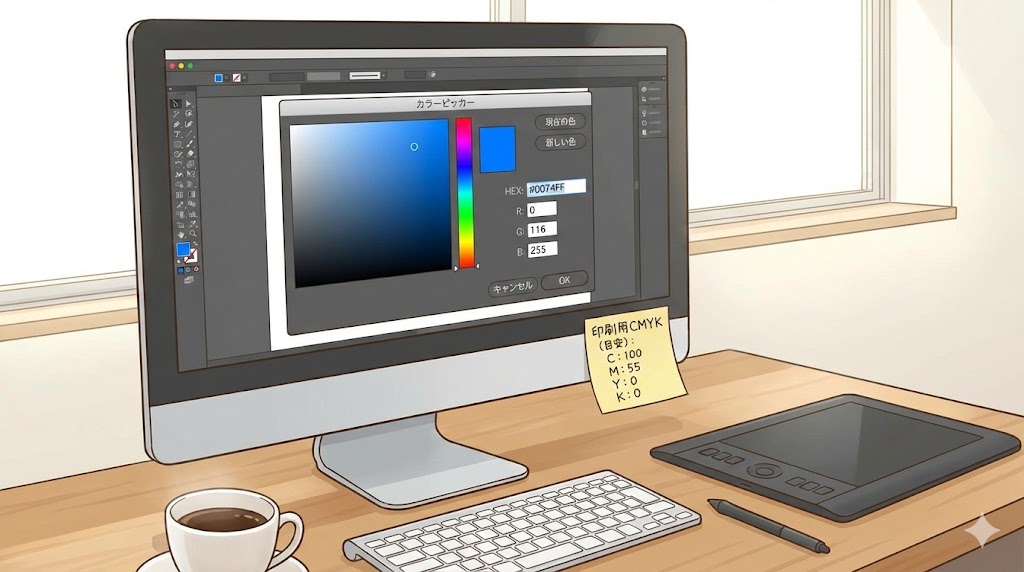

印刷ではCMYK(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック)を使うため、画面で見た青をそのまま紙に出すのは難しい場面もあります。

そのため、重要なデザインでは「画面上でOKかどうか」と同じくらい、「試し刷りをしてどう見えるか」をセットでチェックすることが大切です。

要点まとめ:

デジタルの青は数値で再現しやすい一方で、印刷するときはCMYKとのズレを前提に、実物で確認するのが安心です。

まず覚えておきたい「青が濁らない」ための考え方

青を混ぜていて、「いつの間にか灰色っぽくなってしまった」という経験はとても多いです。

これは、青の補色に近い色(オレンジ~黄土色)を多く足してしまい、彩度が一気に落ちた状態になっていることがほとんどです。

青をきれいなまま保つには、次の3つを意識すると安定します。

- 明るさは「白や水」で調整し、濁りやすい色で明るさを変えない。

- 暗くしたいときは、黒をほんの少しずつ足して様子を見る。

- 補色を使うのは「ほんのわずかに落ち着かせたいとき」に限り、入れすぎない。

また、絵の具には透明色と不透明色があり、不透明色を多く使うと重ね塗りしたときのにごりが強く出ることがあります。

透明色同士をベースに混ぜると、同じ青でも澄んだ印象になりやすいという点も覚えておくと便利です。

失敗しないコツ:

青を濁らせたくないときは「補色はスパイス程度」「明るさは白と水で」の2つを合言葉にすると安心です。

色の三原色と混色の仕組みで青の作り方が腑に落ちる

青の作り方を感覚だけで覚えようとすると、状況ごとにバラバラなルールに見えてしまいます。

ここでは、絵の具と光それぞれの「三原色」と混色の仕組みを整理して、青がどこに位置しているかを見ていきます。

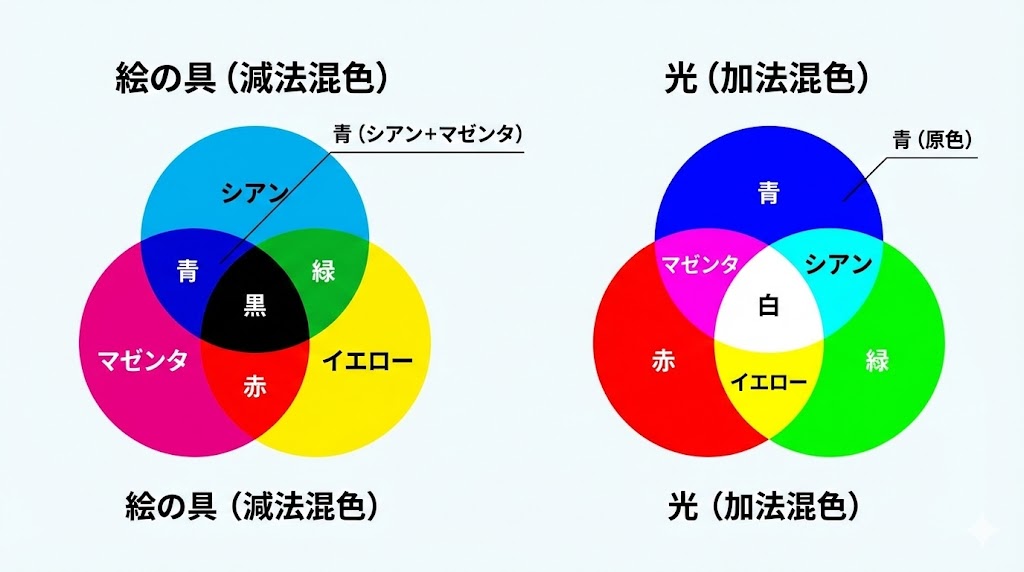

絵の具・印刷の減法混色と青の立ち位置

絵の具や印刷で使われるのは「減法混色」という考え方です。

ここでは、シアン・マゼンタ・イエローの3色が三原色として扱われます。

青はこの三原色のうち、シアンに近い位置の色です。

シアンにマゼンタを少し足していくと、青〜青紫寄りの色が作られていきます。

一方で、シアンにイエローを足すと、青緑〜緑へとシフトしていきます。

小学校で習う「赤・青・黄の三原色」は、実際には絵の具として使いやすい代表色をまとめたものです。

より正確な印刷や色再現を考えるときは、シアン・マゼンタ・イエローのほうが理論上の三原色に近いという位置づけになります。

【光と絵の具の三原色と青の位置づけ早見表】

| 種類 | 三原色 | 青の位置づけのイメージ |

|---|---|---|

| 絵の具・印刷(減法混色) | シアン・マゼンタ・イエロー | シアンを中心に、マゼンタ寄りで青〜青紫、イエロー寄りで青緑 |

| 光・ディスプレイ(加法混色) | 赤・緑・青 | 青(B)そのものが三原色の一つとして使われる |

(出典:CCS株式会社)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

ちょっと深掘り:

三原色の考え方を押さえておくと、「どの方向に混ぜればどんな青になるか」が直感的にイメージしやすくなります。

光の三原色(RGB)で考える青の役割

光の世界では、赤(R)・緑(G)・青(B)を足し合わせていくことで、白に近づいていきます。

青はこのうちの1つで、他の2色との組み合わせでさまざまな色に変化します。

例えば、青+緑=シアン、青+赤=マゼンタ、三つすべてを最大値まで足すと白といった具合です。

この仕組みは、テレビ・スマホ・PCモニターなどの画面で同じように使われています。

青の値を高くしたまま、赤や緑の値を調整すると、青紫や青緑などのバリエーションを細かくコントロールできるのが光の大きな強みです。

要点まとめ:

RGBの青は「足していく側」の色なので、明るさや色味を数字で調整しやすく、画面上の青を細かく作り分けるのに向いています。

色相・明度・彩度を変えて青のバリエーションを作る

青系のバリエーションを考えるときは、色相・明度・彩度の3つを分けてイメージすると整理しやすくなります。

- 色相:青〜青緑〜青紫のどの位置か。

- 明度:明るい水色なのか、暗い紺色なのか。

- 彩度:鮮やかな青か、グレーがかった落ち着いた青か。

例えば、水色は「青寄り〜少し緑寄りの色相」「明度が高い」「彩度はやや中程度」、紺色は「青〜青紫寄りの色相」「明度が低い」「彩度は高め〜中程度」といったイメージです。

この3つを意識して混色や色コードを調整すると、「何となくこんな青」という感覚から一歩進んで、狙った印象の青を作りやすくなります。

覚えておきたい:

どんな青を作りたいか迷ったときは、「どの方向の青相か」「明るさはどれくらいか」「どれくらい鮮やかか」を順番に言葉にしてみると、必要な調整が見えやすくなります。

絵の具・画材で好みの青を作る混色レシピ集

ここからは、実際の絵の具や画材で青を作るときの具体的なレシピに入っていきます。

水彩・アクリル・ポスターカラーなど基本的な画材で共通して使える考え方なので、自分の道具に置き換えて読んでみてください。

水彩・アクリルでベーシックな青を作る

まず押さえておきたいのは、「セットに入っている青を起点に調整する」のが一番現実的ということです。

たとえば、次のような色名は代表的な青としてよく使用されます。

- ウルトラマリンブルー:やや赤み寄りで、落ち着いた青。

- フタロシアニンブルー:鮮やかで少し緑み寄りの青。

手元にある青を起点に、必要に応じて緑や紫、白や黒を足しながら、欲しいトーンに近づけていきます。

セットに青が入っていない場合や、使い切ってしまった場合には、緑と紫を混ぜる方法があります。

緑と紫はどちらも青に隣接する色なので、混ぜることで「少しくすんだ青〜青緑」に近い色を作ることができます。

【代表的な青系の色名と混色レシピ一覧】

| 色名 | イメージ | 混色の目安(例) |

|---|---|---|

| ウルトラマリンブルー | 少し赤みのある深い青 | 既存色をそのまま、または青+ごく少量の赤 |

| フタロシアニンブルー | 鮮やかでやや緑みの青 | 既存色をそのまま、またはシアン寄りの青+ごく少量の緑 |

| ネイビーブルー | 暗く落ち着いた紺色 | 青+少量の黒、または青+補色をほんの少し |

| ターコイズブルー | 明るい青緑 | 青+緑+白を多めに |

| コバルトブルー | やや明るく上品な青 | 青+少量の白+ごく少量の紫 |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

実践ポイント:

既存の青系の色名をひとつ覚えておくと、「どの青を目指して混ぜるか」がはっきりして、色作りがスムーズになります。

水色・スカイブルーなど明るい青の作り方

水色やスカイブルーを作るときはいきなり青を大量に出すのではなく、「白(またはたっぷりの水)をメイン」にするイメージが大切です。

次のような手順を試してみてください。

- パレットに白を多めに出し、そこにごく少量の青を混ぜていく。

- 水彩なら、水でしっかり薄めた青をつくり、紙の白を生かして明るさを出す。

- グラデーションにしたい場合は、白の割合を少しずつ変えながら連続して作る。

目安としては、「白8:青2」くらいから試し、明るさが足りなければさらに白を増やしていくと失敗が少なくなります。

少し緑みを足すと、爽やかなサックスブルーのような印象にもなります。

一言まとめ:

水色を作るときは「青を薄める」のではなく、「白に青を足す」感覚を持つと、透明感のある色になりやすいです。

紺色・ネイビーなど暗い青の作り方

紺色やネイビーは、「青をどれくらい暗くするか」で印象が大きく変わります。

暗くしたいときに最初から黒をたくさん混ぜてしまうと、一気にくすんでしまうため、次のような段階を踏むと安心です。

- まず青そのものを少し濃いめに塗ってみて、紙とのコントラストを確認する。

- そこから少量の黒を加え、少しずつ暗さを調整する。

- 落ち着いた紺にしたいときは、補色に近い茶色や赤をごくわずかだけ足す。

暗くしたいときに、黄土色や濁った赤を多く入れてしまうと、一瞬でグレー寄りになり、ネイビーというより墨色に近くなってしまいます。

「黒の割合を1割以内に抑える」「補色は試し塗りをしながら少しずつ」が一つの目安です。

注意点:

紺色づくりは、濃くしすぎると修正が難しいので、必ず「明るめから暗くしていく」片方向の調整にすると安全です。

ターコイズ・青緑・青紫などニュアンスのある青

ターコイズや青緑、少し紫がかった青は、ほんの少しの色差で印象が大きく変わるゾーンです。

ここでは、次のような考え方で混色してみてください。

- ターコイズブルー:青をベースに、緑と白を少しずつ追加する。

- 青緑:青と緑をほぼ同量にし、白で明るさを整える。

- 青紫:青にごく少量の赤や紫を足し、濁りすぎない時点で止める。

ニュアンスカラーは、一度で狙い通りに仕上げるのではなく、試し塗りをしながら「少しずつ近づけていく」姿勢がとても大事です。

【明るさ・濃さ別の青の混色比率目安】

| タイプ | 目安の比率(青:白:その他) | 仕上がりの印象 |

|---|---|---|

| 水色 | 2:8:0 | ふんわり明るく、空や水のイメージ |

| スカイブルー | 3:7:ごく少量の緑 | 爽やかで軽い印象 |

| 標準的な青 | 7:3:0 | クリアでベーシックな青 |

| ネイビー | 8:1:黒をごく少量 | 落ち着いた紺、ビジネスや制服のイメージ |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

見逃せないのが:

比率はあくまで目安なので、自分の絵の具のクセをつかむためにも、同じ比率で何度か試し塗りして感覚をメモしておくと後から役立ちます。

食紅・インク・ネイルなど身近な素材で青を作るコツ

青色は絵の具だけでなく、料理・クラフト・ネイルなど、身近な場面でも使われます。

ここでは、いくつかの素材ごとに「青の作り方」と「注意したいポイント」を整理します。

食紅・シロップで青系の飲み物やゼリーを作る

市販の食紅には、もともと青色が用意されていることが多く、この青色を薄めて使うのがもっとも安全で確実です。

水やシロップにごく少量ずつ入れて、好みの濃さになったところで止めるだけでも、十分にきれいな青になります。

もし青色が手元になく、「赤・黄・緑しかない」といった場合は、緑+わずかな青系の色素(別製品)を使うなど、食品として安全性が明記された範囲で組み合わせる必要があります。

食品の場合は、見た目の色だけでなく「どの着色料をどれくらい使うか」が健康面にも関わるため、必ずパッケージの使用量の目安を守ることが大切です。

注意点:

食品で青を作るときは、きれいな色を優先しすぎず、「濃くしすぎない」「表示どおりの使用量を守る」ことを最優先にしましょう。

インク・染料で紙や布を青く染めるときの注意点

万年筆インクや布用染料で青を作るときは、「下地の色」と「重ね塗りの回数」が仕上がりに大きく影響します。

白い紙や布なら、青インクをそのまま使うだけでもクリアな発色になりますが、生成りやベージュの下地では、どうしても少し落ち着いた青になります。

混色するときは、青インク同士を重ねたり、青インクに少量の黒や他の青系インクを加えて、「青の範囲の中」で調整するのが基本です。

布を染める場合、染料の濃度を上げるために原液をそのまま使うと、ムラやにじみが出やすくなるので、説明書どおりの希釈倍率から始めるのが安心です。

大事なところ:

紙や布に青をのせるときは、インクそのものの色だけでなく「下地の色」「水分量」「重ね塗りの回数」をセットでイメージすると、思った色に近づけやすくなります。

ネイル・メイクで青を作るときの色選び

ネイルやアイメイクで青を使うときは、「自分の肌トーン」「仕上げたい雰囲気」によって選ぶべき青が変わります。

一般的には、次のような傾向があります。

- 黄み寄りの肌:少し緑みを含んだターコイズや青緑寄りの青がなじみやすい。

- ブルーベースの肌:少し紫みを含んだロイヤルブルーやネイビーが肌をきれいに見せやすい。

- 透明感を出したいとき:白やラメを重ねた水色やシアーな青が向く。

ネイルカラーを混ぜて自作する場合は、クリアポリッシュで透明感を調整しながら、青の原液を1滴ずつ足していくと、思ったより濃くなりすぎる失敗を防げます。

判断の基準:

ネイルやメイクの青を選ぶときは、「肌の色と対立させる」よりも「少しだけ寄り添わせる」方向で色味を決めると、日常使いしやすい仕上がりになります。

【素材別に青を作るときのポイント比較表】

| 素材 | 青の作り方の例 | 注意点 |

|---|---|---|

| 食紅・シロップ | 既製の青色食紅を水やシロップで薄める | 使用量の上限を守り、濃くしすぎない |

| 万年筆インク | 青インクをベースに、同系色を少量混ぜる | 紙質によってにじみ方が変わる |

| 布用染料 | 説明書どおりに希釈した青の染料で染める | 濃度を上げすぎるとムラになりやすい |

| ネイル | 既製の青+クリアポリッシュで調整 | 肌トーンに合う青を選ぶ |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

デジタルで青を作るときのRGB・CMYK・色コード早見表

デジタルで青を扱うときは、色の「見た目」だけでなく「数値」が重要になってきます。

ここでは、Webや印刷で使いやすい青の色コードを整理しつつ、使い分けのコツも見ていきます。

Web用の基本の青とそのバリエーション

Webの世界では、標準的な鮮やかな青として「#0000FF」がよく使われます。

これはRGBで表すと「R=0、G=0、B=255」で、かなり鮮やかで目立つ青です。

ただ、リンクテキストをはじめとして強調箇所によく使われるため、デザイン全体で見ると少し強すぎる場面もあります。

そこで、少し彩度や明度を落とした青を「メインの青」として使い、アクセントとしてだけ #0000FF を使うという設計もよく採用されます。

【用途別のおすすめ青色コード一覧】

| 用途 | HEXコード例 | 印象の目安 |

|---|---|---|

| 標準的なリンク色 | #0000FF | 鮮やかで目立つ、クラシックな青 |

| ビジネスサイトのメインカラー | #0052CC | 落ち着きと信頼感のある青 |

| 子ども向けサービスのアクセント | #3399FF | 明るく親しみやすい水色寄りの青 |

| 高級感を出したい背景色 | #002B5C | 深い紺色で重厚感のある印象 |

| 柔らかい印象のバナー | #66B2FF | ふんわりしたやさしい青 |

(出典:色探)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

1分で要点:

デジタルの青は、同じ「青」でもコードを少し動かすだけで印象が大きく変わるので、用途ごとにコードを分けて使うとデザインが整いやすくなります。

デジタルデザインで見やすい青を選ぶコツ

デジタルデザインでは、美しさだけでなく「読みやすさ」も大事なポイントです。

特に、青い背景に白文字や黒文字を乗せる場合は、コントラストが十分かどうかを意識する必要があります。

- 濃い青(暗めの青)に白文字:はっきり読めて、ビジネスサイトでもよく使われる。

- 明るい水色に黒文字:優しい印象だが、彩度が高すぎると目が疲れやすい。

- 中途半端な明度の青にグレー文字:コントラスト不足で読みにくくなりがち。

文字やアイコンをのせる部分には、「十分に濃い青+白文字」または「薄めの青+黒文字」のどちらかを選ぶと、視認性を確保しやすくなります。

ここがポイント:

青そのもののきれいさだけでなく、「文字が一瞬で読めるか」を一緒にチェックすると、実用的なデザインに近づきます。

印刷用CMYKで青を作るときの考え方

印刷では、CMYK(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック)を使って色を作ります。

鮮やかな青を出したいときは、C(シアン)とM(マゼンタ)を高めに設定し、K(黒)は必要に応じて少量にとどめるのが基本です。

例としては、次のようなイメージです。

- 鮮やかな青:C=100%、M=70〜80%、Y=0〜10%、K=0〜10%。

- 落ち着いた紺色:C=100%、M=80〜90%、Y=20%前後、K=20%前後。

ただし、紙質やインクの種類によっても仕上がりは変わるため、画面上の色だけを見て判断せず、実際に小さな範囲で試し刷りをして確認するのが安全です。

結論:

印刷の青は「理論上のCMYK値」と「実際の刷り上がり」が必ずしも一致しないので、重要な場面ではテスト印刷を前提に色を決めるのが現実的なやり方です。

青をきれいに見せる配色と補色の使い方

同じ青でも、どんな色と組み合わせるかによって、印象は大きく変わります。

ここでは、青を主役にしたときの配色の考え方を整理します。

青と相性の良い組み合わせ色を押さえる

青の補色はオレンジ系です。

この組み合わせはコントラストが強く、活発で元気な印象をつくりやすい配色になります。

一方で、白・グレー・ベージュなどのニュートラルカラーは、青を引き立てつつ落ち着きを与えてくれる存在です。

具体的な組み合わせの例としては、次のようなものがあります。

- 青+白:爽やかでクリーンな印象。

- 青+グレー:落ち着いた都会的な印象。

- 青+ベージュ:やわらかく温かみのある印象。

- 青+オレンジ:元気で目を引く印象。

【青のトーン別に似合う配色と印象一覧】

| 青のトーン | 合わせる色の例 | 全体の印象 |

|---|---|---|

| 明るい水色 | 白・淡いグレー・ベージュ | やさしく軽やかな印象 |

| 標準的な青 | 白・グレー・オレンジ | バランスの良い安定感 |

| 深いネイビー | 白・ゴールド・ベージュ | 高級感と重厚感 |

(出典:色探)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

見逃せないのが:

青をメインに使うときは「どのトーンの青か」と「合わせる色」がセットで印象を決めるので、トーン別に相性の良い色を覚えておくと配色がぐっと楽になります。

印象別に選ぶ「信頼感」「爽やか」「高級感」の青

青は、使い方によってさまざまな印象を出せる色です。

- 信頼感を出したい:少し暗めで鮮やかすぎない青〜ネイビー。

- 爽やかさを出したい:明るめの水色〜スカイブルー。

- 高級感を出したい:深いネイビーにゴールドや白を合わせる。

ビジネスシーンでは、やや暗めの青が「真面目」「落ち着き」「信頼」といったイメージにつながりやすく、ロゴやコーポレートカラーに多く使われています。

一方で、子ども向けや季節感を出したいデザインでは、明るい水色のほうが軽く楽しい印象になりやすいです。

要点:

青を選ぶときは、「どんな感情を伝えたいか」を先に決めてから、トーンを選ぶと迷いにくくなります。

青を濁らせないためのNG配色と避け方

混色の場面だけでなく、配色でも青がくすんで見えることがあります。

代表的な例は、濁った黄土色やくすんだ赤との組み合わせです。

これらは青の補色に近く、面積やバランスを間違えると、全体がどんよりした印象になってしまいます。

避けたいときは、次のような工夫をするとよいでしょう。

- くすんだ色と組み合わせるときは、青を少し明るめ・鮮やかめにする。

- 濁りを感じるときは、グレーや白を間に挟んで直接ぶつけない。

- 全体を落ち着かせたいときは、青の彩度を落としたうえで、ニュートラルカラーと組み合わせる。

意外な落とし穴:

青と茶色の組み合わせは一見おしゃれですが、どちらもくすんだ色にしすぎると全体が重くなりがちなので、どちらか一方は少し明るく残すとバランスが取りやすくなります。

シーン別に似合う青の選び方と使い分けのヒント

ここまでの内容を踏まえて、最後にシーン別に「どんな青が向いているか」を整理します。

同じ色を使っていても、場面に合っているかどうかで印象は大きく変わるので、使い分けのヒントとして活用してください。

子ども向け作品・学習ポスターに向く青

子ども向けの作品や学習ポスターでは、「楽しさ」「分かりやすさ」が何よりも大切です。

そのため、暗いネイビーよりも、明るめの水色や標準的な青のほうが向いています。

具体的には、次のようなポイントを意識するとよいでしょう。

- 文字やイラストのアウトラインには濃い青を使い、中は明るい水色で塗る。

- 補助的な色として黄色やオレンジを組み合わせ、メリハリを出す。

- 情報量の多い部分は白地を大きめに残し、青はアクセントとして使う。

こうすることで、青の持つ「落ち着き」と、子ども向けの「楽しさ」のバランスをとることができます。

初心者がつまずく点:

子ども向けだからといって、全体を濃い青でベッタリ塗ってしまうと重くなりやすいので、「白と水色を多めに」「濃い青は線や見出しだけ」にすると見やすくなります。

ビジネス資料・Webデザインに向く青

ビジネス資料やWebサイトでは、「読みやすさ」と「信頼感」がとても大事になります。

ここでは、少し暗め・低めの彩度の青が役に立ちます。

- 見出しやグラフ:やや濃いめの青〜ネイビー。

- 背景:ごく薄い水色、または白で青はアクセントのみにする。

- 強調部分:標準的な青や、少し明るめの青をポイントで使う。

リンクやボタンには多少鮮やかな青を使ってもよいですが、本文の文字色を青にするのは可読性の面で避けたほうが無難です。

アドバイス:

ビジネス用途では「青をどれだけ使うか」よりも、「どこに絞って使うか」が大切なので、見出し・ボタン・グラフなど役割を決めて色を割り振ると整った印象になります。

インテリア・ファッション・ネイルでの青の選び方

インテリアやファッションでは、青のトーンが空間やコーディネートの雰囲気を大きく左右します。

インテリアの場合、広い面積を青にするなら、ややグレーがかった落ち着いた青やネイビーが向いています。

クッションや小物などのアクセントには、明るめの水色やターコイズを少量取り入れると、部屋全体が軽やかに見えます。

ファッションやネイルでは、肌トーンとの相性を意識しながら、差し色として青を使うか、メインカラーとして青を使うかを決めます。

- 差し色として:バッグ・靴・ネイルなど、小さな面積に鮮やかな青を入れる。

- メインカラーとして:ワンピースやシャツをネイビーにし、小物を白・ベージュでまとめる。

実践ポイント:

インテリアやファッションで青を使うときは、「部屋や全身の中で青が占める割合」を先にイメージしておくと、買い足す色やアイテムを選びやすくなります。

記事のポイントまとめ

青色の作り方は、一見むずかしそうに見えても、「三原色の中での位置」と「使う場面」に分けて考えると整理しやすくなります。

絵の具では、シアン系や既存の青を起点に、白・黒・緑・紫を少しずつ足していくことで、水色から紺色まで幅広い青を作り分けることができます。

デジタルでは、標準的な青を示す色コードを押さえたうえで、明度と彩度を上下させながら、用途に合うトーンに調整していくのが基本です。

配色では、青と相性の良い白・グレー・ベージュ・オレンジなどを組み合わせることで、信頼感・爽やかさ・高級感といった印象をコントロールしやすくなります。

シーン別に見ていくと、子ども向け作品には明るい水色、ビジネス資料には落ち着いたネイビー、インテリアには少しグレーがかった青など、場面ごとに「ちょうどいい青」が変わることも分かります。

青で迷ったときは、この記事の混色レシピや色コードをヒントに、自分の道具やシーンに合った青を少しずつ試してみてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 青い絵の具が手元にないとき、他の色を混ぜて青を作ることはできますか?

A. 完全な純粋の青をゼロから作るのはむずかしいですが、緑と紫を混ぜるなどで青に近い色を作ることはできます。少しくすんだ青になりますが、背景や影などには十分使える色になります。

Q. 水色やスカイブルーをきれいに作るコツは何ですか?

A. 白を主役にして、そこへ青を少しずつ足していくのがコツです。水彩の場合は水を多めにして紙の白を生かすと、透明感のある水色に仕上がりやすくなります。

Q. 紺色・ネイビーを作るときに黒を入れると、すぐに濁ってしまいます。

A. 黒はごく少量ずつ足すのが基本で、最初からたくさん入れないことが大切です。落ち着いた紺にしたいときも、「青を濃くしてから黒を足す」流れを守ると、修正がしやすくなります。

Q. デジタルで使う標準的な青は、どの色コードにすればよいですか?

A. もっとも代表的なのはHEXコードで「#0000FF」とされる鮮やかな青です。ただし、画面全体で使うと強すぎることもあるため、用途によっては少し明度や彩度を落としたコードをメインに使うとバランスが取りやすくなります。

Q. 青と相性の良い配色が知りたいです。

A. 白・グレー・ベージュ・オレンジの4つは、青との相性がとても良い組み合わせです。白で爽やかに、グレーで都会的に、ベージュでやわらかく、オレンジで元気な印象と、目的に合わせて選ぶことができます。

Q. 子ども向けの学習ポスターには、どんな青を使うとよいですか?

A. 明るめの水色や標準的な青をベースに、文字や枠線だけを少し濃い青にするのがおすすめです。濃い青を広い面積に使うと重く見えやすいので、白や黄色と組み合わせてメリハリをつけると見やすくなります。

Q. ビジネス資料で青を使うときの注意点はありますか?

A. 文字の読みやすさを最優先にし、青は見出しやグラフ・リンクなど役割を決めて使うのが安心です。本文の文字色を青にすると読みにくくなることが多いので、基本は黒や濃いグレーにしておくとよいでしょう。

参考文献・出典

- サクラクレパス「手持ちの絵の具セットにない色の作り方」

- CCS株式会社「第16回 混色(その1)」

- 色探「#0000FF(鮮やかな青色)の色見本と配色事例、合う色」

- 色探「#D3DEF1(薄い青色)の色見本と配色事例、合う色」

- ena美術ブログ「油絵具の色ついて(青色編)」