赤色の作り方がわからなくて迷っていませんか?

赤はとても印象的な色なのに、いざ自分で作ろうとすると思ったような色にならず、戸惑うことも多いですよね。

実は、赤は他の色を混ぜて簡単に作れる色ではありませんが、ある方法を知っていれば、理想に近い赤を再現することができるんです。

このページでは、赤色の基本的な知識から混色のコツ、きれいな赤色を作るためのポイントまで、やさしく解説していきます。

続きを読んで、一緒に赤色をきれいに作れるようになりましょう。

- 赤色が原色であり他の色からは基本的に作れない理由

- マゼンタとイエローを使った赤色の再現方法

- 減法混色と加法混色による赤色の仕組みの違い

- 色相環を使った赤色の調整と応用方法

赤色の作り方を知るための基本知識

- 赤色の基本的な知識

- 赤色とはどんな色か?

- 原色の組み合わせで赤色を作る

- 減法混色による赤色の作成

- 加法混色による赤色の作成

- 色相環を使った赤色の調整

赤色の基本的な知識

赤色は、私たちの身の回りにある多くの色の中でも、特に印象に残りやすい色です。

その理由は、視覚的なインパクトが非常に強く、感情や行動に直接影響を与える力を持っているからです。

赤は混ぜて作れない色

赤色は「原色」のひとつとして位置付けられており、他の色を混ぜて作ることはできません。

これは、絵の具や光の色の基本となる「三原色」の概念に基づいています。

ただし、印刷やペイントなどではCMYKという色のモデルが使われており、この場合はマゼンタとイエローを混ぜることで赤に近い色を表現できます。

つまり、赤は基本的に作るものではありませんが、特定の方法で再現することは可能なのです。

視覚と心理への影響

赤色には、見た人の心を動かす力があります。

例えば、「情熱」や「愛」といった前向きなイメージを象徴する一方で、「怒り」や「危険」といった警戒心を刺激する要素も含まれています。

このような二面性があるため、広告やファッション、デザインなどでは慎重に使い方が考えられています。

実生活での利用例

実際、赤色はさまざまな場面で見かけます。

飲食店の看板、セールのポップ、さらには消防車や信号機まで。

これらはすべて、赤の「目立つ」「警告する」といった特性を活かした活用例です。

赤色の使い方における注意点

ただし、赤を多用すると圧迫感を与えたり、刺激が強すぎる印象を与えることがあります。

色のバランスを意識しながら、適切なシーンで使用することが大切です。

このように赤色は、単に「目立つ色」ではなく、使い方ひとつで印象が大きく変わる、非常に奥深い色と言えるでしょう。

赤色とはどんな色か?

赤色は、単なる色ではなく、多くの文化や感情に深く結びついた特別な色です。

その強い印象と意味合いから、古くから人々に強く意識されてきました。

赤色の光としての特徴

赤は、目に見える光の中で最も波長が長いグループに属しています。

数値で表すと、約620〜750ナノメートルの間に位置します。

このため、視覚的にもはっきりと見える色となり、遠くからでも人の目に留まりやすい特性があります。

文化に根づく色の意味

赤色は、世界中の文化で特別な意味を持っています。

例えば、日本では神社の鳥居や祝い事で赤が使われることが多く、「厄除け」や「幸福」を象徴します。

中国では赤が「繁栄」や「幸運」の色とされ、祝いの席では欠かせない存在です。

こうした文化背景は、赤色に対する印象をより強いものにしています。

心理的な効果と利用例

また、赤は見る人に強い感情を呼び起こします。

例えば、心拍数を上げたり、食欲を刺激したりといった生理的な変化が起こるとされています。

そのため、飲食店の内装や広告では「美味しそう」「元気になれそう」という印象を与えるために赤色が活用されています。

状況によって変わる印象

一方で、赤には「怒り」や「警告」といったネガティブな印象を与える面もあります。

信号の「止まれ」や、火災報知器などに使われるのは、緊急性や危険を表すためです。

このように、赤色は視覚的な特徴だけでなく、文化的背景や心理的影響まで幅広い意味を持った色です。

使い方によって印象が大きく変わるため、シーンや目的に応じた活用が求められます。

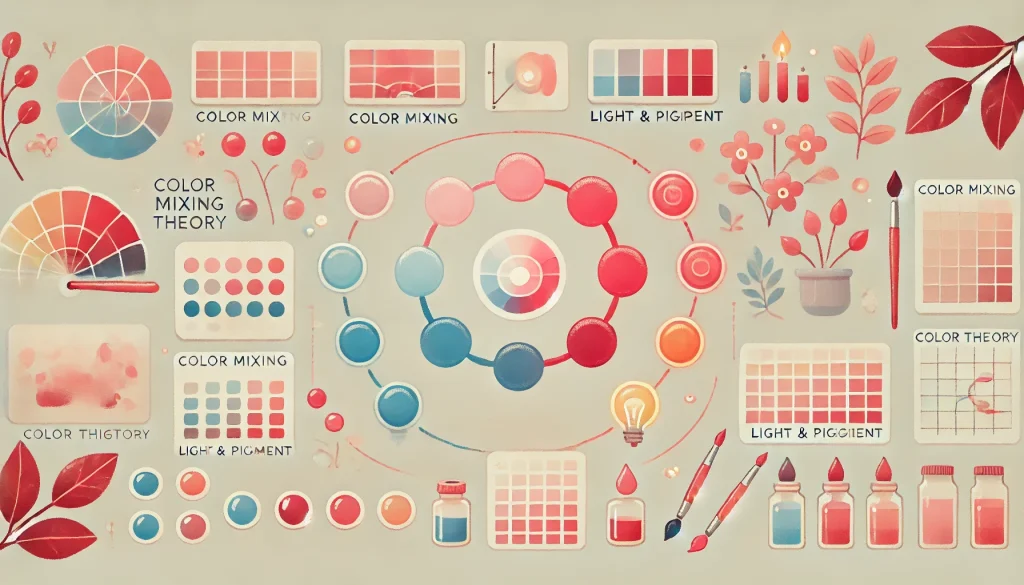

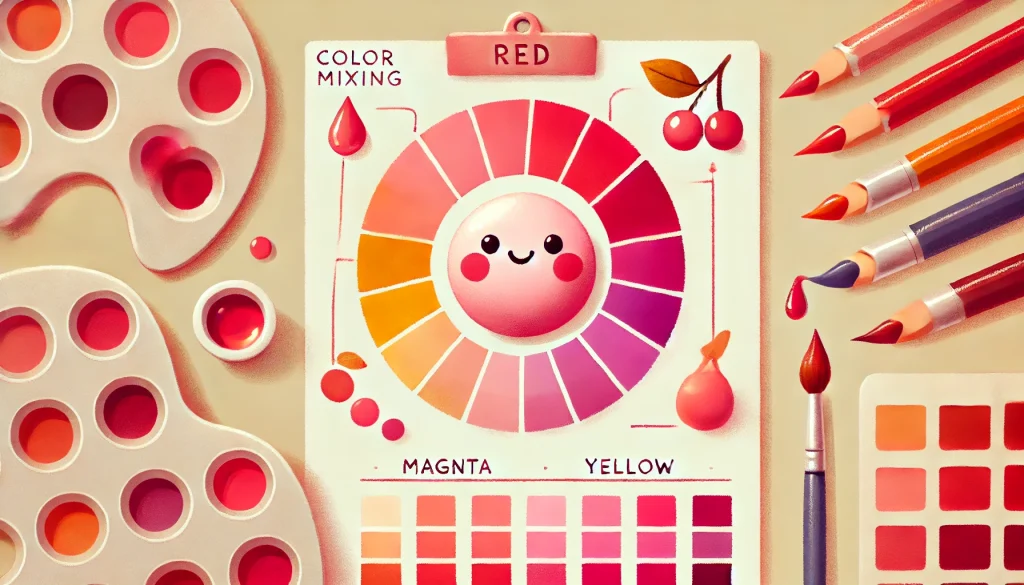

原色の組み合わせで赤色を作る

赤色は一般的には原色とされ、他の色を混ぜて作ることができない基本の色です。

ただし、絵の具や印刷に使われるカラーモデルによっては、異なる原色の組み合わせで赤に近い色を作ることが可能です。

色材の原色モデルでの赤の再現

絵の具やインクなど、物に塗るタイプの色は「色材」として扱われ、主にCMY(シアン・マゼンタ・イエロー)という三原色を基本にしています。

この中で、マゼンタとイエローを混ぜると赤に近い色が表現できます。

| カテゴリー | 組み合わせ | 得られる色 |

|---|---|---|

| CMYKモデル | マゼンタ+イエロー | 赤に近い色 |

| 絵の具 | 赤(単体) | 基本的な赤 |

| 光の三原色 | レッド(単体) | RGBの赤 |

この方法は、特に印刷物やイラスト制作で使われることが多く、赤が単体で用意されていない場合にも役立ちます。

実際の混色におけるポイント

マゼンタとイエローを混ぜる際は、それぞれの比率によって微妙に色合いが変化します。

マゼンタが強いと紫がかった赤になり、イエローが多いとオレンジに寄る傾向があります。

そのため、目的の色に合わせて少しずつ調整することが大切です。

また、使う絵の具やインクの品質やブランドによって発色が異なる場合があります。

同じ「マゼンタ」と書かれていても、メーカーによって色味に差があるため、試し塗りをして確認しながら作業を進めるのが安心です。

単色ではなく混色で作るメリットと注意点

混色で赤を作る場合、好みに応じた細かな調整ができるという利点があります。

一方で、色を混ぜすぎると濁ってしまうこともあるため、なるべくシンプルな配合にとどめるのが理想です。

このように、原色としての赤は混色では作れないものの、使うモデルや方法によっては近い色を再現することが可能です。

場面に応じて柔軟に使い分けてみると、表現の幅がぐっと広がります。

減法混色による赤色の作成

減法混色で赤色を作る仕組みとは?

減法混色では、光を「足す」のではなく「引く」ことで色を作り出します。

この方法は、絵の具やインクなどの色材を使って行われ、光の反射ではなく吸収に着目した考え方です。

日常的には、プリンターや絵画、手作りポスターなど、色材を扱う多くの場面で利用されています。

特に印刷の現場では、マゼンタとイエローを組み合わせることで、鮮やかな赤色が表現されています。

赤色を作るための組み合わせ

減法混色で赤色を作るには、マゼンタとイエローという2つの色を混ぜるのが基本です。

マゼンタは緑色の光を吸収し、イエローは青色の光を吸収します。

これらを混ぜると、青と緑の光が吸収され、残った赤色の光だけが反射されて私たちの目に届きます。

そのため、赤く見えるというわけです。

| カテゴリー | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 使用色 | マゼンタ + イエロー | 赤色に近い色を生成 |

| 吸収される光 | 青・緑 | 残るのは赤 |

| 活用例 | 印刷、絵の具、カラー教材 | 減法混色が基本 |

このように理論に基づいた色の作り方は、色彩に関する理解を深める助けにもなります。

実践時の注意点とコツ

ただし、現実では理論通りにいかないこともあります。

絵の具の種類やメーカーによって、マゼンタやイエローの色味が少しずつ異なるため、混ぜた結果も微妙に変わることがあります。

また、混色比率を間違えると、赤ではなくオレンジや茶色に寄ってしまうこともあるため、少しずつ色を加えて様子を見ながら混ぜていくのが良いでしょう。

さらに、塗る素材や光の当たり方によっても、同じ赤が違って見えることがあります。

試し塗りをして確認する習慣をつけておくと安心です。

加法混色による赤色の作成

光の世界での赤の作り方

加法混色は、光そのものを使って色を生み出す方法です。

テレビやスマートフォン、パソコンの画面などは、この原理で色を表示しています。

この方式では、赤・緑・青の三色が基本となり、それぞれを組み合わせることで様々な色を再現します。

赤色は最初から存在する色

光の加法混色においては、赤は他の色を混ぜて作る必要はありません。

赤い光があれば、それをそのまま使えば良いのです。

他の色と混ぜると違う色になります。たとえば:

- 赤 + 緑 → 黄色

- 赤 + 青 → マゼンタ

- 緑 + 青 → シアン

このように、加法混色では赤は基本となる色として扱われ、他の色との掛け合わせで新しい色が生まれます。

| 組み合わせ | 出来る色 |

|---|---|

| 赤 + 緑 | 黄色 |

| 赤 + 青 | マゼンタ |

| 緑 + 青 | シアン |

絵の具とは全く違う考え方

ただし注意したいのは、この加法混色は「光の色」の話であり、絵の具などの「色材」には当てはまらないという点です。

例えば、絵の具で赤を作る際には色を混ぜることで「減らす」考え方になりますが、加法混色では「足す」ことで色を作ります。

両者はまったく逆の仕組みなのです。

そのため、絵を描いたり色を混ぜて楽しむときには、減法混色のルールを参考にしてください。

加法混色は、主にデジタル画面などの分野で使われる考え方となります。

色相環を使った赤色の調整

色相環ってなに?

色相環とは、色の関係性をぐるっと円の形に並べたものです。

これを見ることで、色同士の距離感や、どの色とどの色を混ぜるとどうなるのかが視覚的に理解しやすくなります。

赤を中心に見たとき、その反対側に位置するのが緑。

これが「補色」と呼ばれ、お互いの色を強調し合う関係にあります。

色相環でできる赤の調整方法

赤色をより深く、または明るくしたいときは、色相環を見ながら近い色を加えると自然な調整がしやすくなります。

例えば、次のような組み合わせが考えられます:

| 加える色 | 変化 | 印象 |

|---|---|---|

| 黄色 | オレンジ寄りの赤に | 明るく暖かい |

| 青 | 紫寄りの赤に | 落ち着いた雰囲気 |

| 白 | ピンクに近づく | やさしい印象に |

| 黒 | 深みのある赤に | 大人っぽい雰囲気 |

このように、色相環を参考にすることで、自分の理想とする赤色に近づけることができます。

実際に使うときの注意点

ただし、色相環はあくまで理論的な目安です。

実際の色は、光の当たり方や素材の違いによって見え方が変わることがあります。

また、画面上で見た色と、絵の具で作った色では、印象が異なることもあります。

試しに混ぜてみて、納得のいく色になるまで調整を重ねることが大切です。

色相環は、色を選ぶときの「地図」のようなもの。

慣れてくれば、色選びに迷うことが少なくなり、より効果的な配色ができるようになります。

赤色の作り方と実践的な応用方法

- 赤色を作るための具体的な材料

- 赤色を得るための混合比率

- 明るい赤色を作るための配色テクニック

- 暗い赤を作るために黒や青を加える方法

- 濃い赤色の作り方

- 他の色から赤色を作る方法

赤色を作るための具体的な材料

赤色を作るときに使う材料は、目的や表現方法によって選び方が大きく変わります。

材料の種類によって発色の仕方や色の安定性に違いが出るため、用途に応じた選択が大切です。

絵の具で赤色を作るときの基本材料

絵の具を使って赤を作る場合、よく使われるのが「マゼンタ」と「イエロー」です。

この2色を混ぜることで、深みのある赤を再現できます。

マゼンタは赤紫に近い色で、イエローと混ざることで中和され、ちょうどよい赤色になります。

ピンク系の絵の具が手元にあるときは、それをマゼンタの代わりにしても似た色合いが得られます。

混ぜる際には、マゼンタ2:イエロー1などのように、少しマゼンタを多めにすると赤に近づきやすくなります。

食品用の自然な赤色素材

食品やお菓子作りで赤色を表現したいときには、自然由来の着色料がよく使われます。

以下のような素材があります。

| カテゴリー | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 自然色素 | ビートレッド | 赤カブ由来、やや紫がかった赤、加熱に強い |

| 自然色素 | アカキャベツ色素 | 紫寄りの赤、pHによって発色が変わる |

| 自然色素 | アカダイコン色素 | 安定した赤、冷菓やゼリーなどに使用される |

これらの素材は合成色素と比べて安全性が高く、子ども向けのお菓子や自然派の食品に重宝されています。

レジンや工芸用の赤色材料

工芸作品やアクセサリー作りに使われるレジンなどでは、「レジン用顔料」や「着色液」を使って赤色を作ります。

この場合も、赤系の着色液のほかに、マゼンタとイエローを混ぜて好みの赤に調整する方法があります。

ただし、レジンは透明度があるため、着色料の量を入れすぎると不透明になってしまうことがあります。

透明感を保ちたい場合は、少量ずつ着色料を加えるのがポイントです。

注意すべき点と選び方のポイント

材料を選ぶ際は、以下のような注意点もあります。

- 自然色素は光や熱に弱く、時間が経つと退色することがある

- 合成色素は発色が良いが、成分によっては肌に合わないこともある

- レジンや絵の具では、ブランドによって発色や混色のしやすさが異なる

このように、それぞれの材料にはメリットと注意点があります。

用途と目的に合った素材を選ぶことで、理想の赤色を美しく表現することができます。

赤色を得るための混合比率

赤色を思い通りに表現するためには、どの色をどれだけ混ぜるかという「比率」がとても大切です。

混ぜ方ひとつで、印象の違う赤が簡単に生まれてしまうため、慎重に調整することがポイントです。

赤を作るための基本的な比率

マゼンタとイエローを混ぜて赤色を作るとき、よく使われる基本の配合は次の通りです。

| 比率 | 色の印象 |

|---|---|

| マゼンタ1:イエロー1 | 標準的で鮮やかな赤色 |

| マゼンタ2:イエロー1 | やや深みのある赤 |

| マゼンタ1:イエロー2 | オレンジ寄りの明るい赤 |

このように、マゼンタが多いと赤紫っぽくなり、イエローが多いと朱色やオレンジに近づきます。

特にビビッドな赤を目指すなら、マゼンタを多めにするのがコツです。

赤茶色や深い赤を作る比率

深みのある赤や赤茶色を作りたい場合は、黒色をほんの少し加えると落ち着いた色合いになります。

おすすめの配合は以下のようになります。

| 比率 | 色の印象 |

|---|---|

| 赤3:黒1 | 濃く渋い赤茶色 |

| 赤4:黒1 | やややさしいダークレッド |

黒は非常に強い色なので、少し加えるだけで全体の印象がガラッと変わります。

入れすぎると赤ではなく、焦げ茶や黒に近づいてしまうため、少しずつ加えるようにしましょう。

試し塗りを習慣にする

絵の具やインクの種類によっては、同じ配合でも発色が異なることがあります。

そのため、混色したらすぐに試し塗りをして色を確認するのがおすすめです。

できれば、使う紙やキャンバスと同じ素材に試しておくと安心です。

比率はあくまで「目安」です。混色の楽しさは、自分で理想の色を探しながら調整していくことにもあります。

焦らず、少しずつ加えて様子を見ながら進めましょう。

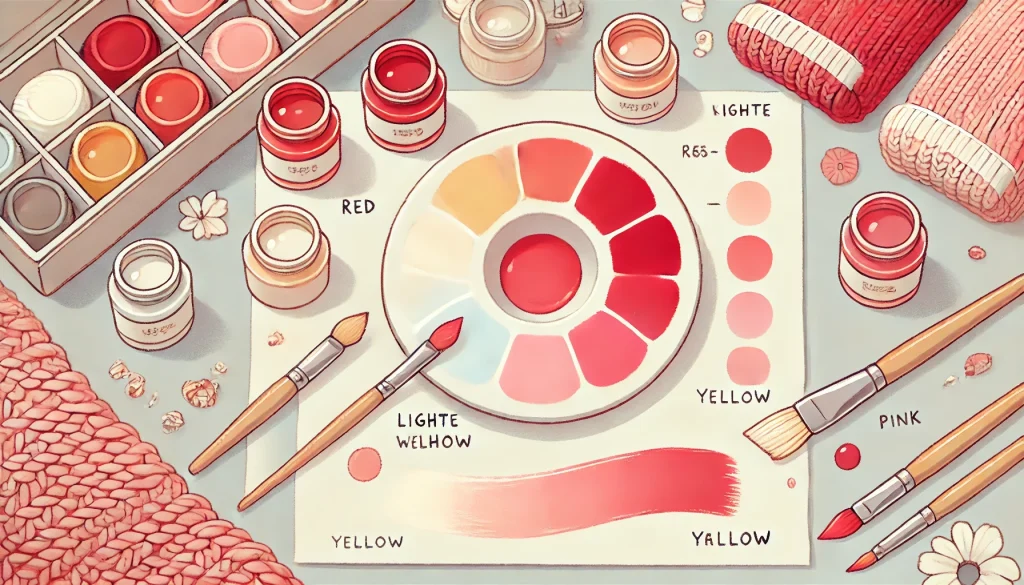

明るい赤色を作るための配色テクニック

明るい赤色を作るには、赤をベースにした「やさしい色の足し算」が大切です。

赤の鮮やかさを保ちつつ、より明るく軽やかな印象を加えるには、配色の工夫が必要です。

白を使って明度を上げる

白は明るさを加える代表的な色です。赤に白を少しずつ混ぜていくと、色はやわらかくなり、いわゆる「ピンク」に近い色合いになります。

ただし、白を入れすぎると赤の印象が薄くなり、まったく別の色になってしまうこともあります。

おすすめは、赤3:白1から始めることです。

そこから少しずつ白を加えながら、好みの明るさに調整していくと失敗が少なくなります。

黄色で明るさと暖かみを加える

黄色を加えると、赤に温かみがプラスされ、朱色やサーモンピンクのような色合いになります。

特に、黄色がほんの少しだけ入ると、赤がより柔らかく、親しみやすい色に変わります。

こちらの混合は、赤4:黄1くらいからスタートするとよいでしょう。

黄色の方が赤よりも明度が高いため、少量でも印象が変わりやすいからです。

混色のポイント

明るい赤を作るときは、次の点に注意すると仕上がりが良くなります。

- 一度に多く混ぜず、少しずつ加える

- 試し塗りをしながら調整する

- 加える色の質感や明るさにも注意する

混ぜすぎると赤の純粋な印象が失われてしまうため、色を引き立てる程度の「引き算の感覚」で配色していくと自然な明るさが出てきます。

このように、白と黄色をうまく使い分けることで、さまざまな明るい赤の表現が可能になります。

用途に応じて、柔らかさや元気さを持った赤を作ってみてください。

暗い赤を作るために黒や青を加える方法

暗い赤色を作るには、赤に黒や青を少しずつ加えていく方法が有効です。

これにより、深みのある落ち着いた色合いを表現することができます。

落ち着いた印象や高級感を演出したい場面では、この手法がとても役立ちます。

黒を加えて落ち着いた赤色にする

赤に黒を混ぜると、色の明度が下がり、重みのある赤になります。

赤3に対して黒1程度の比率から始めるのが目安です。

ただし、黒は非常に強い色なので、少しの量でも大きな変化が起こります。

特に、混ぜすぎると赤の印象が消えて、茶色やグレーに近づいてしまうこともあります。

このため、黒を加える際は「ほんの少しずつ」「その都度よく混ぜながら」という基本を大切にしましょう。

塗る素材や光の当たり方によっても見え方が変わるため、最終的には試し塗りで確認するのがおすすめです。

青を加えて冷たさのある赤に変える

黒の代わりに青を加える方法もあります。

赤に青を混ぜると、紫に近い赤紫色になりますが、配分次第ではワインレッドやバーガンディのような、落ち着いたトーンの赤を作ることができます。

こちらも加える量がポイントになります。

青が多すぎると完全に紫に寄ってしまうため、赤がベースであることを意識して、控えめな量から試してみましょう。

冷たさを含んだ印象を出したいデザインや、夜の雰囲気を表現したいときにぴったりです。

色調整のポイントまとめ

| カテゴリー | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 黒を使う | 明度を下げる | 赤に深みを出し、重厚感を加える |

| 青を使う | 色相を変える | 赤紫に近づき、冷たく静かな印象に |

| 注意点 | 分量 | 少量ずつ加えることで調整がしやすい |

暗い赤を作るときは、元の赤色の個性を活かしつつ、どんな雰囲気を出したいかをイメージすることが大切です。

落ち着いた雰囲気、高級感、あるいは冬らしさなど、目的に応じて使い分けてみてください。

濃い赤色の作り方

濃い赤色を作るには、赤の彩度を高く保ちつつ、深みのある印象を加える必要があります。

これは鮮やかで印象的な仕上がりを目指す際に非常に有効な手法です。

鮮やかさを保ちながら赤を濃くするコツ

濃い赤を目指す際に一番避けたいのは、赤がくすんでしまうことです。

そのため、白や黒を多く加えてしまうのは避けた方がよいでしょう。

特に黒は暗さを出すには適していますが、濃さというよりは「重さ」を感じさせるため、目的に合わない場合もあります。

基本はマゼンタをベースにして、そこに少量のイエローを加えることで、鮮やかで深い赤が作れます。

マゼンタを多めにすれば、ワインレッドのような重厚感も表現できます。

色を濃くするための具体的な混色例

| カテゴリー | 使用する色 | 配合の目安 |

|---|---|---|

| ベース | マゼンタ | 主成分、濃さの土台を作る |

| 深みを加える | イエロー | 少量で赤みを強調 |

| 微調整 | 青または黒 | ごく少量でバーガンディ風にも |

なお、濃い赤を作るときは、筆に残った他の色が混ざらないように注意しましょう。

混ざり物があると、意図しないくすみや濁りが生じてしまうことがあります。

濃い赤は、情熱的な雰囲気を出したいときや、重厚感を表現したいシーンに向いています。

配色や全体のデザインバランスを見ながら活用すると、作品に深みが加わります。

他の色から赤色を作る方法

赤色は本来、色の三原色のひとつであり、他の色を混ぜて正確に作ることはできない色です。

ただし、特定の色同士を組み合わせることで「赤に近い色」を再現することは可能です。

減法混色を活用した赤の作成

多くの絵の具やプリンターで使われているCMYカラーモデルでは、マゼンタとイエローを混ぜることで赤が得られます。

マゼンタは紫がかった赤、イエローは黄みの強い色で、これらをバランスよく配合することで鮮やかな赤に近づきます。

たとえば、次のような組み合わせです。

| カテゴリー | 混ぜる色 | 得られる色の特徴 |

|---|---|---|

| 基本の赤再現 | マゼンタ+イエロー | 鮮やかでやや温かみのある赤 |

| 簡易的な代用 | ピンク+黄色 | やや柔らかい赤、発色は控えめ |

ピンクはマゼンタに近いですが、白が混ざっているため、やや淡い仕上がりになります。

それでも、家庭用の絵の具セットなどでは手軽な手法として使われています。

避けたい組み合わせと注意点

青とオレンジ、または紫とオレンジなど、補色に近い色を混ぜて赤を作ろうとするのはおすすめできません。

これらの色を混ぜると、赤というよりも茶色や灰色のような濁った色になってしまうことが多いためです。

色を作る際には、色相環を意識しながら「隣接する色同士」での調整が基本です。

補色同士を混ぜると彩度が落ちてしまうため、赤を作る目的には不向きです。

色材の選び方で完成度が変わる

より美しい赤色を作りたい場合は、マゼンタ絵の具やそれに近い赤紫系の絵の具を用意するのが理想です。

市販の「赤」絵の具はすでに混色されたものであることが多く、透明感や鮮やかさに差が出ることがあります。

つまり、完全な赤を求めるなら、スタートの色材選びが非常に重要になります。

もし赤が手元にない場合でも、工夫次第で近い色を再現できるので、混色にチャレンジしてみてください。

赤色の作り方 FAQ

- 赤色は何色を使って作れるのか?

-

基本的に、赤色は他の色を混ぜて作ることができない色です。いわゆる「原色」のひとつとして分類され、青や黄色と同様に、混色によって得ることはできません。

とはいえ、印刷や絵の具の分野では例外があります。例えば、印刷に用いられるCMYK(シアン・マゼンタ・イエロー・黒)のカラーモデルでは、マゼンタとイエローを混ぜることで赤に近い色を作り出すことが可能です。この方法は減法混色と呼ばれ、絵の具でも再現できます。

一方、RGBのような光の三原色モデルでは、赤はそのまま「R(レッド)」として存在するため、そもそも混ぜて作る対象ではありません。したがって、混色による赤の再現は、光と色材で使われるモデルによって可能性が異なります。

このように、絵の具やインクを使う場合はマゼンタとイエローを組み合わせるのが一般的ですが、デジタルの色では赤は最初から存在する基本色となります。

- 明るい赤色を絵の具で作るには?

-

明るい赤色を作るには、赤色の絵の具に白や黄色を少しずつ加えて調整します。混ぜる量によって色の印象が大きく変化するため、段階的に様子を見ながら進めるのがコツです。

白を混ぜると、赤色はやわらかく明るいピンク寄りになります。これは明度が上がるため、淡く軽やかな印象を持った赤色になります。対して、黄色を加えるとオレンジがかった赤になり、温かみのある明るい赤色が表現できます。

ただし、白を入れすぎると赤というよりピンクになってしまい、黄色を多くしすぎると朱色やオレンジに寄ってしまうので注意が必要です。また、メーカーによって絵の具の発色が異なる場合もあるため、混色後は試し塗りをして確認することをおすすめします。

このような工夫をすることで、好みに合わせた明るい赤を自分の手で作り出すことができます。

- 絵の具 色の作り方 一覧

-

絵の具で色を作る際には、基本となる三原色(赤、青、黄)と白・黒を組み合わせることで、幅広いカラーバリエーションを表現できます。以下は代表的な混色例です。

- オレンジ:赤+黄色(赤1:黄2がおすすめ)

- 紫:赤+青(比率を変えると赤紫や青紫になります)

- 緑:青+黄色(黄を多めにすると明るめの緑に)

- ピンク:赤+白(白が多いと淡く優しい色に)

- 茶色:赤+黄+黒(比率を調整するとこげ茶や明るい茶色に)

- 水色:青+白(少量の白で軽い色合いに)

- 灰色:白+黒(グレートーンのバリエーションも可能)

これらの組み合わせに慣れると、自分の思い通りの色を作ることができるようになります。ただし、混ぜる色が多くなると彩度が落ちてくすんだ色になる傾向があるため、なるべく2〜3色にとどめるのが理想です。

- 明るい赤の作り方

-

明るい赤を作るには、赤をベースにして明るさを調整する色を加える方法が効果的です。ここでは絵の具を使った具体的な手順をご紹介します。

まず、赤色の絵の具をパレットに出し、そこに少量の白を加えます。このとき一度にたくさん混ぜるのではなく、少しずつ色を見ながら加えていくのがポイントです。白を加えることで明度が上がり、ピンクに近づきますが、白の量を控えれば「明るい赤」としての印象を保つことができます。

また、黄色を少しだけ加える方法もあります。これは赤の鮮やかさを保ちつつ、暖かみのある明るさを演出できる混色です。黄色が強すぎると朱色やオレンジに変わってしまうため、控えめに加えることが大切です。

明るい赤はポップで目立ちやすく、デザインやイラストのアクセントとしても人気があります。混ぜる色の比率と順番に注意しながら、好みに応じて色味を調整してみましょう。

- レジンや色鉛筆で赤色を表現するには?

-

レジンや色鉛筆で赤色を表現するには、それぞれの素材に適したアプローチが必要です。使用する材料や技法によって、仕上がりの印象も大きく変わります。

まず、レジンで赤色を作る場合は、レジン専用の着色料(顔料または液体カラー)を使います。マゼンタ系とイエロー系の色を混ぜることで、クリア感のある赤色が作れます。ただし、透明感のあるレジンでは色の濃度が見た目に大きく影響するため、混ぜすぎないことが重要です。また、UV照射後に色が変化することもあるので、事前にテストすることをおすすめします。

一方、色鉛筆の場合は赤色そのものの鉛筆を使うのが一般的ですが、表現の幅を広げたいときには重ね塗りが効果的です。例えば、マゼンタを塗った後に黄色を軽く重ねたり、反対にオレンジの上に赤をのせると深みのある赤になります。筆圧の強弱によっても色の印象が変わるため、試し描きを重ねて調整しましょう。

このように、それぞれの画材に合った工夫を取り入れることで、赤色をより豊かに表現できます。

赤色の作り方を理解するための総まとめ

- 赤色は原色のひとつで、基本的には他の色から作ることはできない

- 減法混色ではマゼンタとイエローを混ぜることで赤に近い色を再現できる

- 加法混色では赤色は最初から存在し、他の色と混ぜることで新たな色を作る

- 赤は視覚的インパクトが強く、感情や行動に影響を与える色である

- 赤は文化によって意味が異なり、日本や中国では祝い事に用いられることが多い

- 赤は「愛」や「情熱」などポジティブな印象と、「怒り」や「危険」といったネガティブな印象の両方を持つ

- 色相環を使うことで赤色の調整や印象の変化が視覚的に理解しやすくなる

- 赤に黄色を加えるとオレンジ寄り、青を加えると紫寄りの赤に変化する

- 白を加えるとピンク系に、黒を加えると落ち着いた暗い赤になる

- 絵の具やインクによって同じ色名でも色味に違いがあるため確認が必要

- 光を使った加法混色はデジタル表示で、絵の具のような色材には適用されない

- 色を混ぜすぎると彩度が落ちて濁った印象になりやすい

- レジンでは透明感と発色のバランスが重要で、着色料は少量ずつ加えるべきである

- 色鉛筆では重ね塗りや筆圧で赤色のバリエーションを表現できる

- 赤色の使いすぎは圧迫感を与えるため、目的に合わせた使い方が求められる