黄色の作り方について調べていると、「絵の具で作れない」「光だと作れる」など、情報がバラバラで混乱しやすいですよね。

実は、黄色をどう作るかは「絵の具なのか、光なのか、インクなのか」という素材ごとに考え方がまったく違うんです。

そして、その違いがわかってくると「なぜ濁るのか」「どうすればきれいに見せられるのか」も、かなりスッキリ整理できます。

この記事では、最初に素材ごとの前提をざっくり整理してから、絵の具・光・インク・身近な素材ごとの黄色の出し方と、失敗しやすいポイントまで丁寧にまとめていきます。

最後には、配色やデザインで黄色を上手に使うためのコツと、よくあるトラブルの対処法も一緒に整理していきます。

【この結論まとめ】

- 黄色は「絵の具・光・インク」で仕組みが違い、同じ考え方では扱えない。

- 絵の具では完全な原色黄色はほぼ作れず、「近似色をどう作るか」を考えるのが現実的。

- 光は赤+緑の加法混色、印刷はCMYKのYインキで黄色を扱うのが基本。

- 粘土やネイルなど素材別に、混色しやすい黄色と既製色を使う黄色を使い分けると扱いやすい。

- くすみや汚れ感は「混ぜすぎ」「補色の入れすぎ」「背景とのコントラスト不足」で起こりやすい。

黄色の作り方の全体像|絵の具・光・インクで何が違うかをサッと整理

まず押さえたいのは、「どの素材で黄色を扱うのか」で前提がまったく変わるという点です。

ここを整理しておくと、後のセクションで迷いにくくなります。

黄色は混ぜて作れる?作れない?素材ごとの「大きな前提」

絵の具の場合、チューブに入っている黄色そのものは、基本的に「他の色を混ぜて完全に再現する」のはほとんど不可能です。

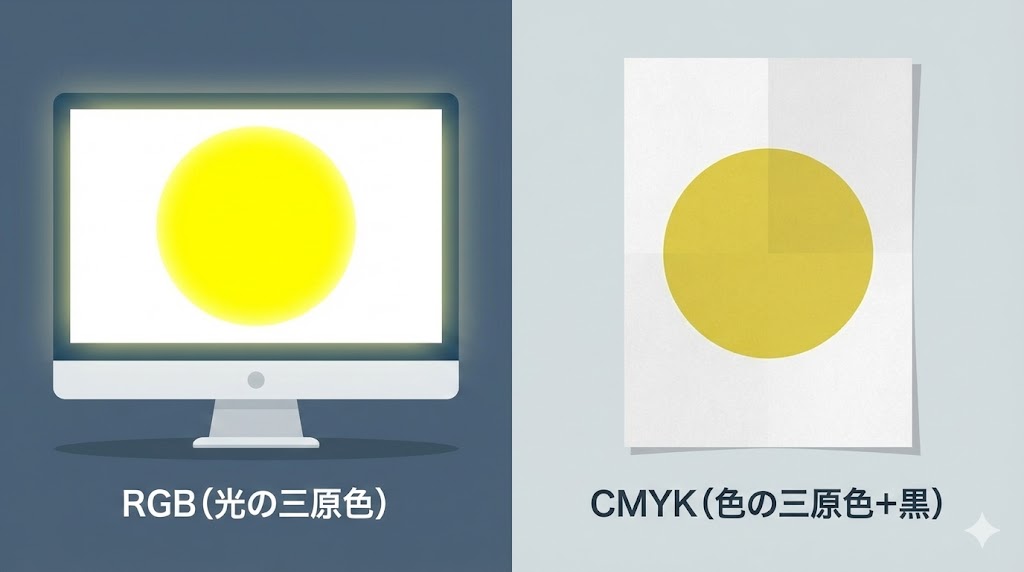

光やデジタル画面では、赤と緑の光を組み合わせることで、視覚的に黄色を作ることができます。

プリンターや印刷では、CMYKのY(イエロー)インキをベースにして、他のインキと組み合わせて黄色の明るさや濃さを調整します。

粘土やレジン、食用色素などの素材は、既製の黄色顔料を使う場合と、赤・黄・白などを混ぜて近い色を作る場合の両方があります。

ここがポイント:

「黄色は混ぜて作れるのか」は素材によって答えが違うので、まず自分が扱っているものが何かを意識しておくと迷いにくくなります。

光(RGB)・インク(CMYK)・絵の具の三原色の違い

光は、赤・緑・青の三原色を足し合わせる「加法混色」で、3つの光を重ねるほど明るくなっていきます。

印刷やインクは、シアン・マゼンタ・イエローを重ねて光を吸収していく「減法混色」で、重ねるほど暗くなっていきます。

絵の具も基本的には減法混色で、混ぜれば混ぜるほど光を吸収する成分が増え、くすみやすくなる性質があります。

ここがポイント:

光は「足すと明るくなる」、絵の具やインクは「混ぜるほど暗く濁る」という方向が正反対なので、同じ感覚で考えないことが大事です。

どの場面でどの考え方を使えばいいかのざっくりマップ

モニター上のデザインや写真補正をしているなら、基本はRGBの世界で黄色を考えます。

チラシや名刺など、紙に刷ることが前提のデザインなら、最終的にはCMYKでどう見えるかを意識します。

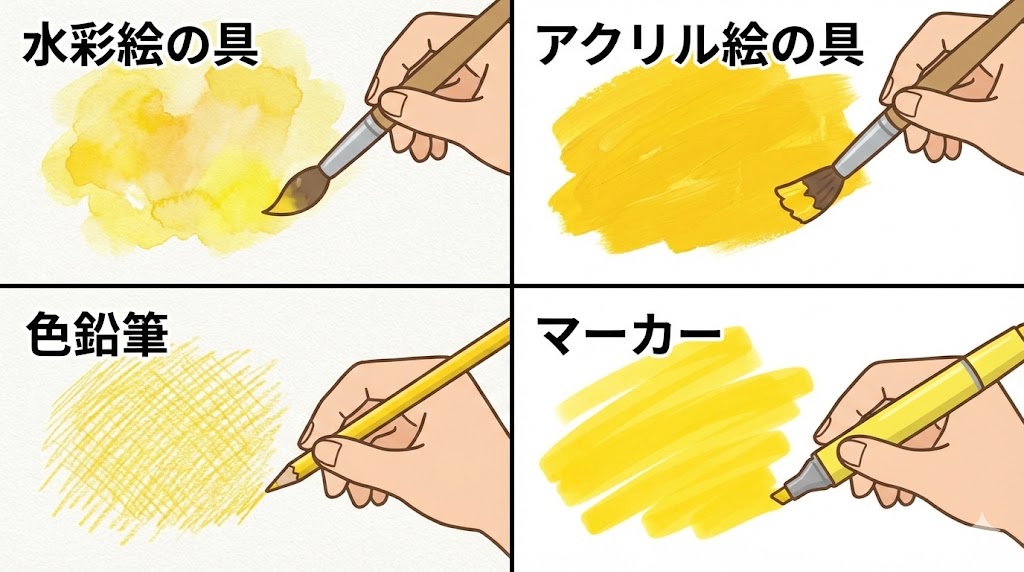

学校の絵の具やアクリル絵の具で描くときは、「黄色のチューブをどう活かすか」と「近似色の作り方」を押さえておくと扱いやすくなります。

粘土・ネイル・レジン・お菓子などは、素材ごとに「透明感が出やすいか」「濁りやすいか」が違うので、後半の素材別の早見表を参考にするのがおすすめです。

要点まとめ:

どの場面で黄色を扱うのかを最初に決めておくと、RGB・CMYK・絵の具などのどの考え方を見ればいいかが自然と決まってきます。

【用途別・黄色の作り方ざっくり早見表】

| 用途・シーン | 主な素材・しくみ | 黄色の考え方の基本 |

|---|---|---|

| Web・スマホ画面 | 光(RGB) | 赤+緑の光で黄色を表現する |

| チラシ・名刺・ポスター | 印刷インク(CMYK) | YインキをベースにCMYK値で調整する |

| 絵画・イラスト | 絵の具(減法混色) | 原色の黄色を活かしつつ近似色を混色 |

| 粘土・レジン・ネイル | 顔料+樹脂・溶剤など | 既製の黄色+白・赤・緑で微調整 |

| お菓子・料理 | 食用色素・材料の色 | 黄色色素+白いベースで明るさを調整 |

(出典:キヤノン・ニコン等の色の三原色解説、および色彩関連団体の基礎資料)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

絵の具で黄色を作るときに知っておきたいこと|実は「完全な黄色」は混色では出ない

一番よく聞かれるのが、「絵の具で黄色のチューブを持っていないときに、他の色から作れるのか」という疑問です。

結論としては、チューブの黄色そのものを完全に再現することは難しく、「近い色まで寄せる」のが現実的なゴールになります。

なぜ絵の具の黄色は原色で「ほぼ作れない」のか(減法混色の仕組み)

絵の具は、光を一部吸収し一部だけ反射させることで色が見えています。

黄色の絵の具は「青〜紫の光を多く吸収し、赤と緑を多めに反射する」という性質を持った顔料が使われています。

赤と緑の絵の具を混ぜると、顔料どうしが光を奪い合うような状態になり、反射できる光の幅が狭くなって暗く濁ってしまいます。

そのため、理論上は「赤+緑=黄色」と聞いても、絵の具という減法混色の世界では、同じ見え方にはならないと考えておくとスッキリします。

ちょっと深掘り:

黄色チューブはメーカーごとに顔料が異なり、その特性も含めて設計された「単体の色」なので、他の色を足し算して完全コピーするのはほぼ不可能と考えておくと安心です。

どうしても手元に黄色がないときの「近似黄色」の作り方

それでも「今すぐ近い色が必要」という場面では、オレンジ寄りか黄緑寄りかを決めてから混色するのが現実的です。

オレンジ寄りなら、赤と白にごく少量の黄色系(黄土色など)があれば、明るいオレンジイエローに近づけられます。

黄緑寄りなら、黄色系がない場合は、明るい緑に白を足して、少しだけオレンジや赤を加えると「黄みのある緑」に寄せられます。

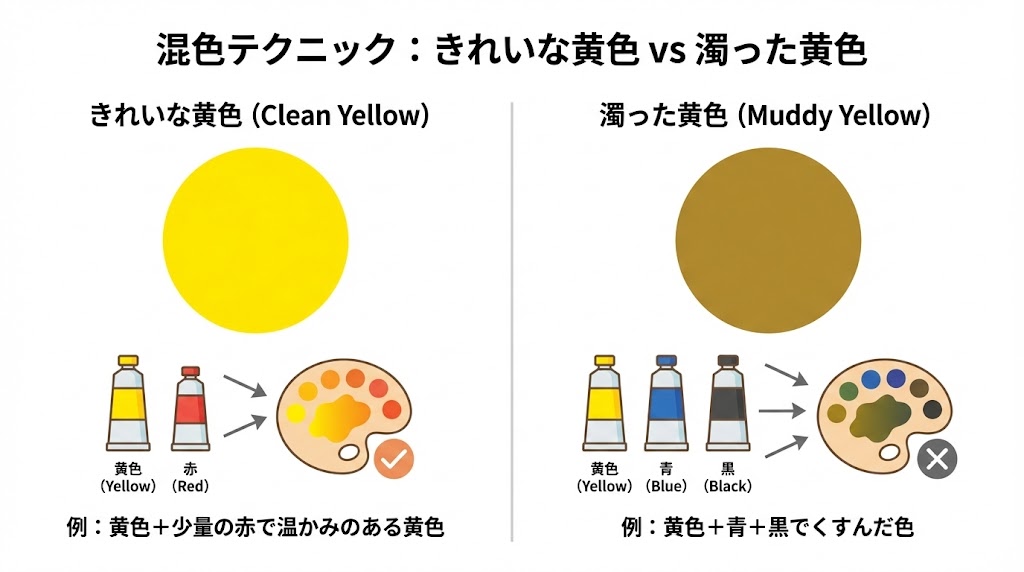

いずれも、たくさんの色を混ぜるほど濁るので、「ベース2色+ほんの少しの調整色」という組み立てで止めるのがコツです。

失敗しないコツ:

近似色を作るときは「2色+微調整1色」程度にとどめ、少しでも濁ってきたら新しい絵の具でやり直した方がきれいに仕上がります。

ビビッド・パステル・くすみイエローの作り分けと、濁らせないコツ

ビビッドな黄色を使いたいときは、混ぜる量を極力減らし、そのままか白をほんの少しだけ足す程度にとどめるのが基本です。

パステル調にしたい場合は、黄色+白で明るくしつつ、黒や補色(紫・青)を絶対に足さないようにすることが大切です。

くすみイエローを狙うときは、グレーか補色を「ごく少量だけ」混ぜて、様子を見ながら止めるポイントを早めに決めておきます。

紙の白さや周りの色とのコントラストでも見え方が変わるので、実際に塗る用紙の端で必ず試し塗りをしてから本番に移ると安心です。

要点まとめ:

鮮やかさを保ちたいなら「混ぜる色の数を減らす」、落ち着かせたいなら「グレーや補色をほんの少しだけ」が、黄色を扱うときの大事な視点です。

【絵の具で作れる黄色系の近似色パターン一覧】

| 狙いたい色味 | 主な組み合わせ例 | 注意したいポイント |

|---|---|---|

| ビビッドなレモンイエロー | 黄色+白少量 | 白を入れすぎるとパステルになりすぎる |

| オレンジ寄りのイエロー | 黄色+赤少量+白 | 赤が多いとオレンジになりやすい |

| 黄緑寄りのイエロー | 黄色+緑ごく少量+白 | 緑を入れすぎると完全に黄緑になる |

| くすみイエロー・マスタード | 黄色+補色(紫・青)少量+白またはグレー | 補色を入れすぎると茶色に近づきやすい |

(出典:絵の具メーカー各社の混色チャートおよび色彩教育の基礎資料)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

光とモニターで黄色を作る仕組み|赤+緑の加法混色で考える

モニターや舞台照明など「光」を扱う場面では、黄色は「赤と緑の光を足す」ことで表現します。

同じ黄色でも、どのくらいの明るさや強さにするかで、レモンのような軽い印象から、ゴールドに近い重厚な印象まで変えられます。

光の三原色RGBと「赤+緑=黄色」の関係

光では、赤・緑・青を足し合わせていくと、白に近づいていく加法混色になります。

赤と緑の光を同じくらいの強さで重ねると、人の目には黄色として知覚されます。

そこに青も加えていくと、三つの光がほぼ均等になり、白っぽい光になっていきます。

ここがポイント:

絵の具では混ぜるほど暗くなるのに対して、光では重ねるほど明るくなるため、「赤+緑=黄色」という式が成立するのはRGBの世界だけと覚えておくと混乱しにくくなります。

モニター・スマホ画面での黄色(RGB値の目安と注意点)

Webやアプリのデザインでは、RGB値で色を指定して黄色を表現します。

たとえば、明るい標準的な黄色なら「R=255、G=255、B=0」付近がひとつの目安になります。

少し落ち着いた黄色にしたいときは、Gを少しだけ下げたり、Bを数値で10〜30程度足して黄緑寄りやゴールド寄りに調整します。

画面の明るさやデバイスごとの色再現も影響するので、必ず複数の端末で確認することが大切です。

判断の基準:

RGBで黄色を作るときは「RとGを高めに、Bは低め」という方向性を軸にしつつ、用途に合わせてRかGのどちらをわずかに下げて微調整するとイメージを整えやすくなります。

照明・舞台など光源で黄色を作るときの基本イメージ

舞台照明やスポットライトでは、赤系と緑系のライトを重ねたり、黄色のカラーフィルターを使うことで黄色っぽい光を作ります。

客席や周囲の明るさとの対比によって、同じ光でもかなり印象が変わるため、テスト点灯で見え方を必ず確認します。

被写体の衣装や肌の色にも影響するので、「顔が青白く見えないか」「衣装の色が変に転んでいないか」を一緒にチェックしておくと安心です。

実践ポイント:

黄色っぽい照明を使うと、温かい・親しみやすい雰囲気になりやすい一方で、長時間だと少し疲れやすく感じる人もいるため、明るさと照射範囲のバランスも一緒に考えると良いです。

【RGB値で見る黄色系カラーの例】

| 用途イメージ | おおよそのRGB値 | 見え方の特徴 |

|---|---|---|

| 標準的な明るい黄色 | R 255 / G 255 / B 0 | 強く明るい、注意喚起にも使われる色 |

| やわらかいレモンイエロー | R 255 / G 245 / B 120 | 少し白っぽく軽い印象 |

| ゴールド寄りの黄 | R 230 / G 200 / B 60 | 落ち着きと高級感があるイメージ |

| 黄緑寄りのフレッシュ黄 | R 210 / G 255 / B 80 | 若々しく爽やかな印象 |

(出典:ディスプレイメーカー各社の色再現ガイドラインおよび色彩関連資料)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

プリンターと印刷物の黄色|CMYKのYと特色インキの考え方

紙に印刷したときの黄色は、モニターで見た色と違って見えることがよくあります。

その大きな理由が、印刷で使うCMYKインキと紙の白さ、そしてインクの重なり方です。

印刷の三原色CMYと黒Kの役割

印刷では、シアン・マゼンタ・イエローの三色で多くの色を再現し、暗さを引き締めるために黒インキを加えています。

黄色インキは、青〜紫の光を多く吸収して、赤と緑に近い光を紙から反射させる役割を持っています。

シアンやマゼンタと重ねるほど光を吸収する部分が増え、黄緑やオレンジ、茶色など別の色に変化していきます。

補足:

紙の色味(真っ白か、少しクリームがかっているか)によっても黄色の見え方が変わるので、仕上がりを重視する印刷では紙選びも大切な要素になります。

プリンターで「黄色っぽく見せる」ときのCMYK指定の考え方

明るい黄色をしっかり出したい場合は、Yを高く、C・M・Kを極力ゼロまたはごく低めに設定するのが基本です。

少し落ち着いた黄色にしたいときは、Mを10〜20%程度プラスしてオレンジ寄りにしたり、Cを少し足して黄緑寄りに振ることもあります。

Kを入れすぎると一気にくすんだ黄土色に近づくため、軽く締めたいときでもKは5〜10%程度までに抑えておくと安全です。

注意点:

家庭用プリンターと商業印刷では発色が違うため、最終の仕上がりを想定した環境で必ずテスト印刷を行い、CMYK値を微調整することが重要です。

金色・蛍光色など“普通の黄色インキでは出にくい色”との付き合い方

ゴールドや蛍光イエローのような色は、通常のCMYKインキだけでは再現しきれない場合が多い色です。

ゴールド感を出したい場合は、黄色〜オレンジ系の色とグラデーション、陰影を組み合わせて「光っているように見せる」表現をします。

蛍光っぽい黄色を使いたいときは、できる範囲で鮮やかなYを使い、周囲の色を落ち着かせて相対的に強く見せる工夫が効果的です。

一言まとめ:

実物と同じ蛍光や金属感はインキだけでは難しいため、「どこまで近づけるか」と「周囲とのコントラストでどう見せるか」をセットで考えると現実的な仕上がりになります。

【CMYK指定別・黄色系の印象の違い早見表】

| 用途・イメージ | CMYK値の目安 | 仕上がりの印象 |

|---|---|---|

| 明るく目立たせたい黄 | C 0 / M 0〜10 / Y 100 / K 0 | クリアで強い発色 |

| 少し落ち着いた黄 | C 0〜5 / M 10〜20 / Y 100 / K 0〜5 | オレンジ寄りで温かみのある印象 |

| 渋めの黄土色 | C 0〜10 / M 20〜30 / Y 100 / K 10〜20 | 落ち着いたナチュラル系の雰囲気 |

| 柔らかいパステル黄 | C 0 / M 0〜10 / Y 20〜40 / K 0 | ふんわりとした優しいイメージ |

(出典:印刷関連団体のカラーチャート・プリンティングガイド)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

身近な素材別・黄色の作り方早見表|粘土・ネイル・レジン・お菓子など

ものづくりや趣味の場面では、粘土やネイル、レジン、お菓子など、さまざまな素材で黄色を使う機会があります。

素材ごとに「混ぜやすさ」と「濁りやすさ」が違うので、ざっくりとしたコツを知っておくと扱いやすくなります。

粘土・樹脂粘土での黄色の出し方(混色と既製色の使い分け)

カラフルな粘土を使う場合は、ベースとして既製の黄色を1色用意しておくと色作りがぐっと楽になります。

明るくしたいときは白い粘土を混ぜ、オレンジ寄りにしたいときは赤、黄緑寄りにしたいときはごく少量の緑を足していきます。

色が混ざりすぎるとくすみやすいので、「大きめの塊を一気に混ぜる」のではなく、小さめの試作で色を確認するのがおすすめです。

ここがポイント:

粘土は一度混ざると元に戻せないので、「少量で試す→本番の量で再現する」という二段構えで調整すると、失敗しにくくなります。

ネイル・レジン・コスメでの黄色の作り方と発色のコツ

ネイルカラーやレジン用着色料は、透明感のあるベースに顔料が入っているため、濃度の調整が色の印象に大きく影響します。

はっきりした黄色を出したいときは、着色料を少し濃い目にしつつ、厚塗りしすぎないことで重たさを防ぐときれいです。

パステル調やミルキーな黄色を作りたい場合は、白のジェルや白のレジンと混ぜて、少しずつ黄を足していくイメージで濃度を決めます。

要点:

透明感のある素材では「光の通り道」が重要なので、厚みと濃度のバランスを見ながら、硬化前に必ず角度を変えてチェックすると仕上がりの失敗が減ります。

食用色素・クリーム・アイシングなどお菓子の黄色の作り方

お菓子作りでは、アイシングやバタークリーム、生地そのものに色を付ける場面があります。

黄色の食用色素を使うときは、爪楊枝の先などでごく少量ずつ取り、白いクリームや生地に溶かして色を見ながら調整します。

オレンジ寄りにしたい場合は、黄色に加えて赤色素を本当に少しだけ足し、黄緑寄りにしたい場合は、緑ではなく青をごく少量足すとクリアな印象に寄せやすくなります。

注意点:

食用色素は一度入れると戻せないので、「薄め→濃く」方向で段階的に足していくのが基本ですし、使う量が増えるほど素材本来の風味にも影響が出ることを意識しておくと安心です。

【素材別・黄色の作り方と注意点一覧】

| 素材・シーン | 黄色の基本的な作り方 | 気をつけたいポイント |

|---|---|---|

| カラー粘土 | 既製の黄+白・赤・緑で調整 | 混ぜ直しできないので少量でテストする |

| 樹脂粘土 | 白粘土+黄色絵の具・顔料 | 水分量が多いとひび割れに注意 |

| ネイル・レジン | 黄の着色料+クリアベース+白で調整 | 厚塗りしすぎるとムラや硬化不良の原因に |

| バタークリーム・アイシング | 白いクリーム+黄色食用色素 | 色素の入れ過ぎは味や香りへの影響に注意 |

| 焼き菓子生地 | 卵黄や色素で黄色を強める | 焼成後に色が濃く見えることを想定して調整 |

(出典:製菓・手芸関連の基礎テキストおよびメーカーの使用ガイド)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

黄色の色味をコントロールするコツ|明るさ・鮮やかさ・黄緑/オレンジ寄りの調整

同じ黄色でも、「明るさ」「鮮やかさ」「どちら寄りの色相か」で印象は大きく変わります。

ここでは、目的に合わせて黄色をどうコントロールするかを整理してみます。

明度(明るさ)と彩度(鮮やかさ)をどう動かすか

明るさを上げたいときは、絵の具やインクでは白を足し、デジタルではRGB全体の値を少しずつ上げていきます。

鮮やかさを保ちながら明るくしたいときは、「白を足しすぎない」「グレーや黒を混ぜない」が大事なポイントです。

逆に、落ち着いた黄色にしたいときは、彩度を少し落とすためにグレーや補色をほんの少しだけ混ぜる方法がよく使われます。

覚えておきたい:

明るさと鮮やかさは別々に考えると整理しやすく、「明るくて鮮やか」「明るいけれどくすんでいる」など、目指したいイメージを言葉にしてから調整すると方向性がブレにくくなります。

オレンジ寄り/黄緑寄りに振るときの混色と配色のポイント

オレンジ寄りにしたいときは、赤系を少しずつ足していくことで、温かく元気な印象に近づけられます。

黄緑寄りにしたいときは、緑や青をほんの少量だけ足して、フレッシュで爽やかな方向へ寄せるイメージです。

配色として使うときは、オレンジ寄りの黄色はブラウンやベージュと、黄緑寄りの黄色は白や淡いグレーと合わせると、全体がまとまりやすくなります。

実践ポイント:

混色で色相を変えるときは「どちら寄りにしたいか」を先に決め、元の色に戻れないことを前提に少しずつ色を足していく姿勢が大事です。

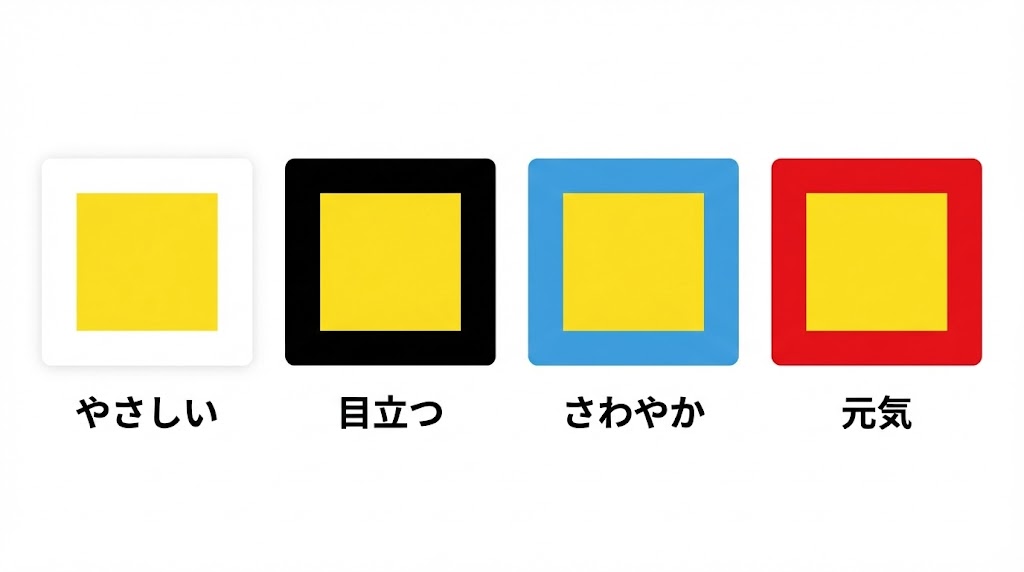

背景色との組み合わせで見え方が変わる「同時対比」の基礎

同じ黄色でも、背景が黒に近いほど強く鮮やかに見え、背景が白に近いほど柔らかく軽い印象になります。

背景が青や紫の場合、黄色は補色関係の影響でさらに強く目立ち、スポーツチームのロゴのような元気な印象になりやすいです。

背景がオレンジや黄緑に近いと、黄色の輪郭がぼけやすくなるため、境目に白や黒のラインを挟んでコントラストを補う工夫も役立ちます。

判断の基準:

黄色だけで悩むのではなく「背景や周りの色をどうするか」までセットで考えると、同じ色でも驚くほど印象が変わることが体感しやすくなります。

【狙い別・黄色の調整パターンと混色の目安】

| 狙い・イメージ | 加える色の方向性 | 仕上がりのイメージ |

|---|---|---|

| 元気でポップに見せたい | 赤寄り・やや高彩度 | オレンジ寄りの明るい黄色 |

| 優しくナチュラルに見せたい | 白・ベージュ・グレー少量 | パステル〜くすみ系の黄色 |

| フレッシュで爽やかに見せたい | 緑・青をほんの少量 | 黄緑寄りで軽い印象 |

| 落ち着きと高級感を出したい | ブラウン系・黒少量 | ゴールド寄り・渋めの黄色 |

(出典:色彩心理・配色に関する専門書および色彩研究機関の資料)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

黄色が与えるイメージと心理|どんなシーンで使うと効果的か

黄色は「明るい」「元気」「注意喚起」などのイメージを持たれやすい色です。

どんな場面で、どのくらいの分量を使うかで、好印象にもなれば、落ち着かない印象にもなり得ます。

黄色の一般的なイメージ(明るい・元気・子どもっぽい等)のデータ

色彩心理の調査では、黄色は「楽しい」「若々しい」「活発」といったポジティブな印象と結びつきやすいとされています。

一方で、「派手」「落ち着かない」「子どもっぽい」と感じる人も一定数いて、使い方しだいで印象が変わる色でもあります。

視認性が高いため、注意をうながしたい場所(標識・注意書き・強調ボタンなど)にも多く使われています。

要点:

黄色は「目立たせる」「明るくする」のが得意な色ですが、広い面積で使いすぎると疲れやすさや落ち着かなさにつながることもあるので、バランスがとても重要です。

ファッション・インテリア・Webデザインでの黄色の使いどころ

ファッションでは、トップス全体を黄色にするよりも、バッグやスカーフなど小物で差し色にする方が取り入れやすくなります。

インテリアでは、クッション・ラグ・小物など「面積は小さいけれど目につきやすい場所」に黄色を散らすと、部屋全体が明るく見えます。

Webデザインでは、ボタンやアイコンなど「クリックしてほしい場所」に黄色を使うことで、自然と視線を誘導しやすくなります。

実践ポイント:

どの分野でも、黄色は「少しだけでも十分に存在感が出る色」と考え、まずはポイント使いから試してみると失敗しにくくなります。

目立たせたいけれどうるさくしたくないときの黄色の分量感

目立たせたいけれど、全体がうるさい印象になるのは避けたい場合は、全体の色面積のうち黄色を10〜20%程度に抑えるとバランスが取りやすくなります。

背景やベースカラーを白・グレー・ネイビーなどの落ち着いた色にすると、少量の黄色でもしっかりとアクセントとして効きます。

複数の黄色を使う場合は、ビビッドな黄色とくすみ系の黄色を混ぜすぎず、「主役の黄色」「脇役の黄色」を決めておくと、視線の流れが整いやすくなります。

迷ったらここ:

黄色が多すぎるかもと感じたら、一度写真に撮ってモノクロにしてみると、明るさとコントラストだけで見たときのバランスが確認しやすくなります。

【シーン別・黄色を使うときのおすすめバランス】

| シーン | 黄色の分量の目安 | 合わせたい色の例 |

|---|---|---|

| 服装(普段着) | コーデ全体の10〜20%程度 | ネイビー・グレー・白 |

| インテリア(リビング) | 部屋全体の5〜15%程度 | 木目・ベージュ・オフホワイト |

| Web・アプリUI | 重要ボタンや一部の見出し | ベースは白・淡いグレー・黒文字 |

| ポスター・チラシ | 重要情報の背景やタイトル | 黒・濃紺・濃いグレー |

(出典:色彩心理・マーケティングに関する調査資料およびデザイン実務のガイドライン)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

黄色でよくある失敗とトラブルシュート|くすみ・汚れ感・派手すぎを防ぐ

黄色はきれいに決まるととても魅力的ですが、少し間違えると「くすんだ」「汚れた」「派手すぎる」という印象にもなりやすい色です。

ここでは、ありがちな失敗をパターン別に整理し、それぞれの対処法をまとめておきます。

混ぜすぎて濁る・黄土色になる原因とリセットの仕方

絵の具やインクで黄土色っぽく濁ってしまう主な原因は、補色どうしや多くの色を混ぜすぎていることです。

一度濁ってしまった色を元に戻すのは難しいので、新しい黄色と白で塗り重ねてカバーする方法が現実的です。

どうしても濁った色を活かしたい場合は、影や背景として使い、主役の部分には新しく作った明るい黄色を置き直すとメリハリがつきます。

失敗しないコツ:

「少し暗くなってきたかな」と感じた時点で、早めに別のパレットや新しいレイヤーに切り替える癖をつけておくと、大きなやり直しを防ぎやすくなります。

印刷物で「想像より暗い・くすんだ黄色」になってしまう理由

画面上では鮮やかに見えていた黄色が、印刷すると暗く見えるのは、CMYK変換と紙の性質が影響していることが多いです。

Y以外のインク(特にK)が多く含まれていると、発色がにぶくなり、くすんだ印象になりやすくなります。

また、オフホワイトの紙や厚手のマット紙は、光沢のあるコート紙に比べて色が少し落ち着いて見える傾向があります。

注意点:

大事な黄色を使うデザインでは、本番と同じ条件でテスト印刷をして、CMYK値と紙の組み合わせを確認するひと手間をかけると、想像とのギャップを減らせます。

派手すぎ・子どもっぽく見えすぎたときの落ち着かせ方

ビビッドな黄色を大きな面積で使うと、元気な反面、子どもっぽく見えたり、長時間見ると疲れやすく感じることがあります。

落ち着かせたいときは、黄色そのものを少しだけくすませるか、周りの色をグレーやネイビーなどの落ち着いたトーンに変える方法があります。

配色全体から黄色の面積を減らし、「アクセントにとどめる」方向に切り替えることでも、ぐっと大人っぽい印象に寄せることができます。

要点まとめ:

雰囲気を整えたいときは「黄色の色味を変える」のか「周りの色と分量を変える」のかを意識的に選ぶと、同じ素材でも印象をコントロールしやすくなります。

【黄色の失敗パターン別・原因と対処法一覧】

| 症状・悩み | 主な原因 | すぐできる対処法 |

|---|---|---|

| 濁って黄土色になってしまった | 多色混合・補色を混ぜすぎ | 新しい黄色で塗り重ねる・影として活かす |

| 印刷したら暗くくすんで見える | CMYKでKが多い・紙が黄味がかっている | Y比率を増やし、紙とインクの組み合わせを見直す |

| 派手すぎて子どもっぽく見える | ビビッド黄の面積が広すぎる | 黄色の面積を減らし、ベースを落ち着いた色に |

| 思ったほど目立たない | 背景色とのコントラスト不足 | 背景を濃い色に変える・枠線を付ける |

(出典:印刷・デザイン・絵画制作に関する実務ガイドライン)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

まとめ

ここまで見てきたように、黄色の扱い方は「絵の具・光・インク・素材」によって前提が大きく変わります。

絵の具では原色の黄色をそのまま活かしつつ、近似色を作る方向で考えるのが現実的でした。

光やデジタルの世界では、RGBで赤と緑のバランスを調整しながら、用途に合わせて明るさや鮮やかさをコントロールすることが大切でした。

印刷物では、CMYKのYインキと紙質の組み合わせを押さえたうえで、テスト印刷で確認しながら色を詰めていく姿勢が欠かせません。

粘土・ネイル・レジン・お菓子などの身近な素材では、「少量でテストしてから本番へ」という流れを習慣にすると、濁りや入れすぎの失敗をかなり減らせます。

このポイントを押さえておくと、黄色にまつわるよくある悩みは次のように整理できます。

- 素材ごとに「どうやって黄色を作るのか」のルールが違う。

- 絵の具では完全な原色黄色は作れないため、「近似色」として考えると気持ちが楽になる。

- RGB・CMYKでは数値で黄色をコントロールできるが、最終的な見え方は環境の確認が必須。

- 黄色は少量でも十分目立つので、分量と周りの色とのバランスがとても重要。

まずは、自分が今扱っている素材とシーンをはっきりさせてから、この記事の該当セクションを参考に、少しずつ黄色の調整を試してみてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 絵の具だけで、元の黄色チューブと同じ黄色を作ることはできますか?

A. 完全に同じ色を作るのはほとんど難しいです。顔料や配合がメーカーごとに決まっているため、混色では近い色まで寄せることはできても、まったく同じ色を再現するのは現実的ではありません。

Q. 光の三原色では赤と緑で黄色になるのに、絵の具で赤と緑を混ぜると茶色になるのはなぜですか?

A. 光は加法混色で、絵の具は減法混色だからです。光は重ねるほど明るくなりますが、絵の具は重ねるほど光を吸収する成分が増えるため、暗く濁って茶色っぽく見えるようになります。

Q. プリンターで明るい黄色を出したいとき、CMYKはどう設定すればいいですか?

A. 基本はYを高く、他のインクを抑える方向です。C・M・Kをできるだけ少なくしつつYをメインで使い、必要に応じてMやCを少しだけ足して、テスト印刷で確認しながら微調整するのがおすすめです。

Q. ネイルやレジンで黄色を作るとき、濁りを防ぐコツはありますか?

A. 着色料の入れすぎと厚塗りを避けることが大事です。透明ベースに少量ずつ黄色を足し、薄い層を重ねるイメージで硬化させると、にごりやムラを抑えてきれいな発色に近づけます。

Q. 黄色を配色に入れると子どもっぽく見えるのを避けるにはどうすればいいですか?

A. 面積を絞って落ち着いた色と組み合わせると大人っぽく見えます。ネイビーやグレー、ブラウンなどのベースに、黄色を10〜20%程度のポイント使いにすると、上品な印象に寄せやすくなります。

Q. 蛍光ペンのような強い黄色は、印刷や画面で再現できますか?

A. 完全に同じ蛍光感を再現するのは難しいです。通常のRGBやCMYKの範囲では近い色までしか表現できないため、印刷では特色インキを使うか、デザイン上で周囲の色とのコントラストを工夫して「強く見せる」方法をとることが多いです。

Q. 黄色がすぐ濁ってしまうのですが、どこを気をつければ改善できますか?

A. 混ぜる色の数と補色の使い方を見直すと改善しやすいです。3色以上を混ぜることを避け、特に紫や青など補色系を少量にとどめることで、濁りや汚れ感を大きく減らせます。

参考文献・出典

- キヤノン「色の三原色(CMY)」

- キヤノン「印刷と三原色の関係」

- ニコン「光の色のひみつを知ろう」

- X-Rite「加法混色と減法混色」

- 公益社団法人 日本色彩研究所「カラーイメージデータ〈vivid yellow〉」

- 公益社団法人 東京グラフィックサービス工業会「色の話あれこれ(印刷の基礎知識・色)」