「白色の作り方」と検索しても、絵の具で混ぜても白ができない…と困った経験はありませんか?

白はどの色を混ぜても作れないと思われがちですが、実は“光”と“顔料”では仕組みがまったく異なるのです。

この記事では、光と色の三原色の違いや、白色が生まれる原理をやさしく解説します。

読むほどに「白」という色の奥深さが見えてくるはずです。

続きを読めば、あなたの疑問がきっとすっきりと晴れるでしょう。

- 光と絵の具での白色の作り方の違い

- 光の三原色と色の三原色の基本知識

- なぜ絵の具では白が作れないのか

- 白色を表現するための正しい方法

光と顔料から考える白色の作り方

- 光の混合による白色の原理とは

- 色の三原色と光の三原色の違い

- なぜ絵の具では純粋な白が作れない?

- 光と顔料で得られる白はどう違う?

- 白色とは何か?その定義を知ろう

- 色の三原色との関係を押さえる

光の混合による白色の原理とは

白色は光を「足す」ことで生まれます

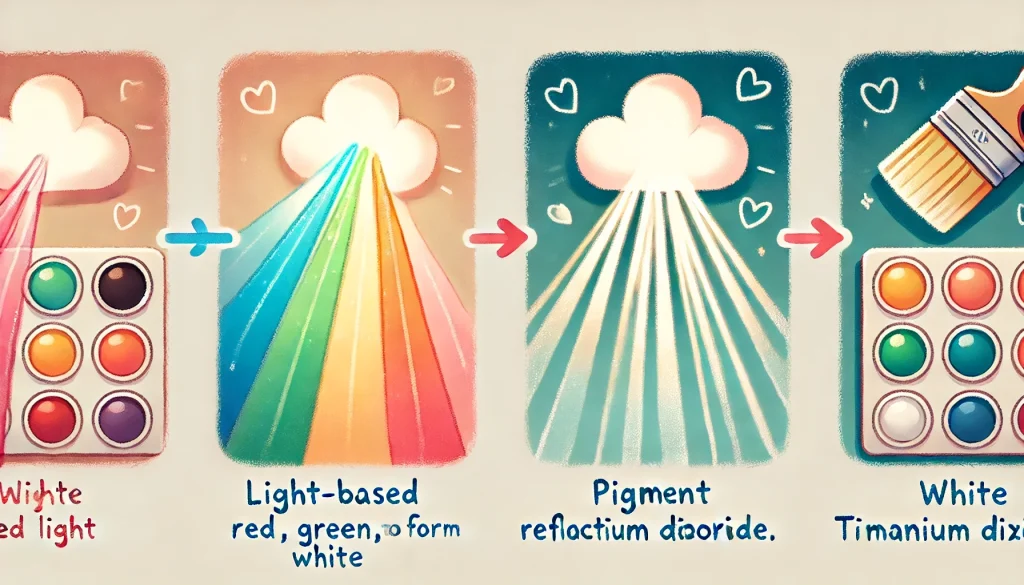

光の世界では、赤・緑・青の光をバランスよく混ぜることで、白い光を作り出すことができます。

これは「加法混色」と呼ばれる仕組みで、色を足せば足すほど明るくなり、最終的に白に到達するという特徴があります。

なぜ光を重ねると白くなるのか

それは、赤・緑・青という3つの光が、視覚の基本となるすべての色をカバーする働きを持っているためです。

これらを均等に発光させると、私たちの目には白く感じられます。

この現象は、太陽光や蛍光灯などの「白色光」が、実際には複数の色の光が重なってできていることにもつながります。

身近な具体例でイメージしてみましょう

舞台照明などでは、赤・緑・青の3つのスポットライトを同じ場所に照らすと、重なった部分が白く見えます。

また、テレビやスマートフォンの画面も、この加法混色の仕組みを使って白色を表示しています。

画面を拡大すると、小さな赤・緑・青の光が並び、それぞれの強さを調整することで色が作られているのです。

正しい色バランスが求められる

ただし、3色の光をバランスよく揃えなければ、白色にはなりません。

どれかの光が強すぎたり弱すぎたりすると、青みがかった白や赤っぽい白になることもあります。

このため、正確な白色を作るには、発光する強さや角度の細かい調整が必要になります。

色の三原色と光の三原色の違い

目的や媒体の違いによって三原色は異なります

一見似た言葉である「色の三原色」と「光の三原色」ですが、実は使われる場面も混色の性質もまったく違います。

色の扱い方を理解するうえで、この2つの違いを知っておくことはとても大切です。

色の三原色と光の三原色、それぞれの仕組み

まず、光の三原色は赤・緑・青で、これはディスプレイや照明など、光を使って色を表現する機器に使われています。

この3色を加えると明るくなり、白に近づいていく性質があるため、「加法混色」と呼ばれます。

一方、色の三原色はシアン・マゼンタ・イエローで、印刷物や絵の具といった、光を反射する物質に使われます。

こちらは「減法混色」と呼ばれ、色を重ねると光を吸収し、暗くなっていきます。

具体的な違いを表で比較してみましょう

| カテゴリー | 光の三原色 | 色の三原色 |

|---|---|---|

| 使用分野 | 映像・スクリーン | 印刷・絵の具 |

| 混色の方法 | 加法混色(明るくなる) | 減法混色(暗くなる) |

| 三原色の構成 | 赤・緑・青 | シアン・マゼンタ・イエロー |

| 白の作り方 | 3色を加えると白になる | 作れない(紙の白を使う) |

このように、光と色では根本的な考え方が異なるため、混同しないように注意が必要です。

誤解を避けて、正しく使い分けましょう

印刷で使うCMYは、三色を重ねても理論上「黒」になりますが、実際はくすんだ黒しか表現できないため、「K(ブラック)」というインクが追加されています。

一方、光の世界では、RGBを組み合わせるだけで非常に鮮やかな色合いが表現できます。

この違いを理解することで、印刷や映像の色設定を行うときに失敗しにくくなります。

なぜ絵の具では純粋な白が作れない?

絵の具では混ぜても白になりません

赤や青、黄色などの絵の具をいくら混ぜても、純粋な白色にはなりません。

これは、絵の具が持つ色の性質によるものです。

理由は「光を吸収する性質」にあります

絵の具は「減法混色」という性質を持っています。

これは、色を混ぜれば混ぜるほど光を吸収してしまい、見える色が暗くなるという特徴です。

そのため、絵の具を重ねても光が反射されず、白のような明るい色にはなりません。

実際に混ぜるとどうなるのか

例えば、赤・青・黄の絵の具を同じ量ずつ混ぜてみてください。

できる色は、白どころか茶色や灰色のような「くすんだ色」です。

これは、各色の顔料が持つわずかな不純物や色味が干渉し合い、色が濁ってしまうためです。

理論上では中立的なグレーができるとされても、現実の絵の具ではそうなりにくいのです。

白が必要なら「白の絵の具」を使うのがベスト

どうしても白が必要な場合は、最初から白色の絵の具を使うのが基本です。

特に水彩やアクリルでは、白い紙を活かした描き方も一般的です。

混色で白を作ろうとすると、思ったような色にならず、時間や材料を無駄にすることもあります。

注意点として覚えておきたいこと

また、白い絵の具といっても種類によって発色や透明度が異なる場合があります。

チタンホワイトは不透明で明るい白、ジンクホワイトは透明感のある白、といった違いがありますので、用途に合わせて使い分けると表現の幅が広がります。

光と顔料で得られる白はどう違う?

白は“見せ方”によって作り方が変わる

白という色は、実は光で作る場合と顔料で作る場合とで、まったく異なる仕組みで表現されています。

どちらも「白く見える」ものの、そこにあるのは全く別の原理です。

光の白は、3つの光を重ねて作る

スクリーンやライトで見る白は、赤・緑・青という三つの光を重ねることで生まれます。

この方法は「加法混色」と呼ばれ、色を足していくほど明るくなるのが特徴です。

赤、緑、青の光をすべて最大限に発光させると、視覚的に白と認識されます。

これはテレビやスマートフォンなど、発光するデジタルデバイスでよく使われています。

例えば、舞台照明で白い光を出す場合も、赤・緑・青の光源を組み合わせて調整しています。

顔料の白は、“反射”がカギになる

一方で、絵の具や紙などの顔料で表現される白は、光を自ら発することはありません。

かわりに、物質が光をどれだけ反射するかによって白さが決まります。

白い顔料の代表例には、酸化チタンや酸化亜鉛があり、どちらも光のほとんどを反射する性質を持っています。

顔料で作られた白は、他の色と混ぜると「減法混色」が起こります。

つまり、色を混ぜるたびに光の吸収が進み、最終的に暗く濁った色になってしまうのです。

白の使い分けには目的の理解が必要

このように、光で得られる白と顔料で表現する白は、作り方も結果も大きく異なります。

デジタルデザインでは「明るく発光する白」が求められるのに対し、絵画や印刷では「他の色に影響されない純白」が必要です。

使用する場面や目的によって、どちらの白を選ぶべきかを見極めることが大切です。

白色とは何か?その定義を知ろう

白は“すべての色”が混ざった状態

白という色は、決して「色がない」わけではありません。

むしろ、目に見えるすべての光の波長が均等に混ざった状態が、私たちに「白」として認識されています。

これは光の性質としての定義であり、最も明るく、最も多くの色を含んだ色といえるのです。

照明の白色が美しく感じられるのは、赤から青までの可視光がバランスよく合成されているからです。

顔料では“高い反射率”が白さの鍵

物質としての白は、すべての波長の光を均等に反射する素材によって表現されます。

紙、布、絵の具などに使われる白色顔料は、光を遮らず反射する働きがあります。

以下の表に、代表的な白色の素材とその特徴をまとめました。

| カテゴリー | 素材名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 顔料 | 酸化チタン | 高い不透明度と強い白さ |

| 顔料 | 酸化亜鉛 | やや透明感のある白 |

| 素材 | 紙・綿素材 | 光をよく反射し白く見える |

このように、光を反射する性質が高い素材ほど、より鮮明で明るい白を表現できるようになります。

白にも色味のバリエーションがある

白というと「無色」に近いイメージを持たれるかもしれませんが、実は「暖かい白」や「冷たい白」といった色味の違いがあります。

- 暖かい白:わずかに黄色や赤が混じったクリーム系の白

- 冷たい白:青みがかかった透明感のある白

照明器具の表示でも「昼白色」「電球色」などの違いがありますが、これは色温度による分類です。

同じ「白」でも、見え方がまったく変わることがあります。

白は万能ではなく、繊細な色でもある

真っ白な空間は清潔感を演出できる一方で、冷たく感じることもあります。

また、白い洋服や家具は汚れが目立ちやすいため、使いどころを選ぶ必要があります。

このように、白とは単なる「何色でもない色」ではなく、光や素材の条件によって繊細に表情を変える色でもあります。

色の三原色との関係を押さえる

三原色を理解することは白の理解につながる

白色と三原色の関係は、色彩を学ぶうえで避けては通れないテーマです。

三原色には2種類あり、それぞれが異なる混色の法則を持っています。

これを理解しておくことで、「なぜ白が作れるのか」「なぜ作れないのか」が明確になります。

光の三原色と白の関係

光における三原色は「赤・緑・青」です。これらの光をバランスよく混ぜると、白い光になります。

この方法は加法混色と呼ばれ、照明やディスプレイなどの発光装置で使われています。

例えば、スマートフォンの画面で白を表示する際には、内部の赤・緑・青の光がすべて同時に発光しています。

色材の三原色は白とは逆の性質

一方で、印刷物や絵の具で使われる三原色は「シアン・マゼンタ・イエロー」です。

これは減法混色といい、色を重ねることで光を吸収し、最終的には黒に近づきます。

以下のように、両者の違いを比べてみると理解しやすくなります。

| 種類 | 三原色の構成 | 混ぜるとどうなる? |

|---|---|---|

| 光の三原色 | 赤・緑・青 | 混ぜると明るくなり白になる |

| 色の三原色 | シアン・マゼンタ・黄 | 混ぜると暗くなり黒に近づく |

このように、光と色材の三原色は原理がまったく異なります。

これを理解していないと、「絵の具を混ぜれば白が作れる」と誤解してしまうこともあるでしょう。

白を作るには三原色の知識が不可欠

光で白を作るには、RGBの正確なバランスが必要です。

逆に、絵の具で白を再現したい場合には、混色ではなく白の顔料を使うという判断になります。

目的や使う道具によって三原色の意味合いが変わってくるため、その特性をしっかり押さえておくことが、白色をうまく扱うコツにつながります。

絵の具や素材で工夫する白色の作り方

- 白を作るには何色を混ぜればよい?

- 粘土を使った白色の表現方法

- 濁った白の作り方と色調の調整法

- 白色作成での留意点と混色のコツ

- 絵画やデザインにおける白の応用術

- 混色で近づける自然な白の演出法

白を作るには何色を混ぜればよい?

光と絵の具で異なる白の仕組み

白を作るには、「どのような素材を使うか」がポイントになります。

なぜなら、光での色の作り方と絵の具での色の作り方では、まったく仕組みが違うからです。

まず、光の場合には「赤・緑・青」の3つの色の光を混ぜることで、白色の光を再現することができます。

これは「加法混色」と呼ばれる現象で、色を足すほど明るくなり、最終的にすべての色が揃うと白になるという仕組みです。

ディスプレイやテレビの画面で白が表示されるのも、この原理に基づいています。

一方で、絵の具ではまったく逆の現象が起こります。

こちらは「減法混色」と呼ばれ、色を重ねるたびに暗くなり、最終的には黒や濁った色に近づいていきます。

絵の具においては、赤、青、黄といった三原色を混ぜても白にはなりません。

むしろ、グレーや茶色のような沈んだ色になってしまいます。

絵の具では白は“作る”ものではなく“使う”もの

このため、絵の具で白が必要なときには、白色の絵の具を直接使うのが正解です。

水彩やアクリル、油絵具などには「白色」が最初から用意されており、色を混ぜて明るくしたり、ハイライトを加える際に使われます。

混色で白を作ろうとしても、絵の具の場合は理論的にも実際にも不可能です。

そのため、白は「混ぜて作る色」ではなく、「はじめからあるべき色」として扱われているのです。

粘土を使った白色の表現方法

白色の粘土をそのまま使うのが基本

粘土で白色を表現したいときには、「最初から白い粘土を使うこと」が一番の近道です。

なぜなら、粘土に色を混ぜると、想像以上に白さが失われてしまうからです。

市販の粘土にはさまざまな種類があり、その中には「石粉粘土」「樹脂粘土」「軽量粘土」など、元から白い素材でできているものがあります。

これらは白さがきれいに出やすく、混ぜたり着色しなくても、そのまま白色として使用できます。乾燥後も白さが残りやすいため、造形の工程で白を意識する際にとても便利です。

色付き粘土との混色には注意が必要

一方で、白色を表現するために、他の粘土に白を混ぜるという方法もありますが、この場合は注意が必要です。

特に赤や青などの濃い色をわずかに混ぜただけでも、全体がグレーや淡いパステルカラーに変化してしまうことがあります。

白色を目指したはずが、別の色になってしまうという失敗も少なくありません。

こうした変化を避けるためには、色のない白い粘土をベースにして、必要な部分だけ後から彩色する方法が安全です。

例えば、アクリル絵の具などで仕上げに白を加えることで、微調整も簡単にできます。

粘土と白色の相性を活かした活用方法

粘土での白色表現は、清潔感や柔らかさを演出するのに適しています。

インテリア雑貨や小物作り、キャラクターフィギュアなど、ナチュラルで優しい印象を出したい場面でよく使われます。

このように、粘土における白の表現は「素材選び」が大きなカギとなります。

白く見せたいのであれば、最初から白い素材を選ぶだけで、仕上がりの美しさと手間の軽減の両方が叶えられます。

濁った白の作り方と色調の調整法

ほんの少しの色で印象が変わる

濁った白を作るには、「真っ白の中に少しだけ別の色を加える」ことがポイントです。

白はどんな色とも混ざりやすいため、ほんの少しの色味でも全体の印象が大きく変わります。

まず、白に黄色を少量加えると、温かみのあるクリーム色になります。キッチンや子供部屋など、優しさや親しみを演出したい場面にぴったりです。

逆に、白にほんの少しだけ黒を加えると、グレーがかった落ち着いたトーンになります。

これは「アイボリー」や「スモーキーホワイト」と呼ばれる色味に近づき、インテリアやデザインの背景などで活躍します。

| 加える色 | できる色味 | 印象や用途 |

|---|---|---|

| 黄色 | クリーム色 | 明るく温かい印象 |

| 黒 | グレーがかった白 | 落ち着いた上品な印象 |

| 茶色 | ベージュ系の白 | ナチュラルで柔らかな雰囲気 |

調整のコツは「量のコントロール」

ここで大切なのは、加える色の量を極端に少なくすることです。

例えば、ほんのひとかけら、筆の先に付ける程度の色で十分です。

これを白色のパレットに少しずつ加えて、濁り具合を確認しながら調整していきます。

一度にたくさん混ぜてしまうと、白さが一気に失われ、修正が難しくなります。

濁った白を狙う場合は、少しずつ段階を踏んで色味を見ていくことが成功のコツです。

濁った白が持つ奥行きと使い道

濁った白は、真っ白よりもやわらかく、空間に馴染みやすい色です。

背景として使えば他の色を引き立て、主張を抑えたい場面にも適しています。

また、肌の色の表現や布の質感など、リアルさを求める場面でも重宝されます。

このように、濁った白は「白の持つ明るさ」を保ちながら、「他の色のニュアンス」を加えることで、深みのある表現が可能になります。

白色作成での留意点と混色のコツ

混色で白を作るのは基本的に不可能です

白を絵の具で作る際に最も注意したい点は、「混ぜて白を作ろうとしないこと」です。

なぜなら、絵の具は混ぜるごとに色が濁る性質を持っており、どれだけ工夫しても真っ白にはなりません。

減法混色の性質を理解する

絵の具を混ぜると明るくなるどころか、反対に暗くなっていきます。

これは「減法混色」と呼ばれる特性で、絵の具の顔料が光を吸収しやすくなるためです。

赤や青、黄といった三原色をいくら混ぜても、最終的には茶色やグレーに近づいてしまいます。

白絵の具を基準に考えるのが基本

そこで重要になるのが「白を作る」のではなく、「白を基準に他の色を加える」という考え方です。

市販されている白絵の具を用意し、そこにごくわずかな量の他の色を加えることで、アイボリーやクリーム色など、柔らかな白系の色味を表現できます。

混色の際に気をつけたいコツ

以下のようなポイントを押さえておくと、失敗を防ぎやすくなります。

| カテゴリー | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 色の選び方 | 混ぜる色 | 白に加える色は、彩度が低いものがおすすめ |

| 混ぜる量 | 分量 | 他の色は白に対してごく少量ずつ入れる |

| 使用道具 | パレットや筆 | 清潔な道具を使うことで色の混濁を防ぐ |

| 色の確認 | 混ぜた直後 | 濡れているときと乾いた後で見え方が違う |

とくに黒や青などの強い色は、ほんの一滴でも白の雰囲気を大きく変えてしまいます。

少しずつ様子を見ながら混ぜることが、ナチュラルな白色系を生み出す鍵になります。

絵画やデザインにおける白の応用術

白は「引き立て役」としての存在です

絵画やデザインにおいて白は、他の色を引き立てたり、空間にゆとりを与えたりするための重要な要素です。

主張する色というよりも、全体のバランスを整える「調和の色」として使われることが多くあります。

見えない力で空間を整える色

白には、視覚的に「清潔感」や「安心感」を与える働きがあります。

広告の背景や商品パッケージ、ロゴなどで白が選ばれるのも、すっきりとした印象を与えたいという意図があるからです。

具体的な活用シーン

絵画やデザインの中で白が活躍するシーンを、以下のようにまとめました。

| カテゴリー | 活用法 | 内容 |

|---|---|---|

| 背景として | 色や形を目立たせる | 白を背景に使うと、他の要素が際立ちやすい |

| 余白として | 呼吸感をつくる | 文字や図形の周りに余白を取ると見やすさが増す |

| ハイライトとして | 光の表現 | 白を使って物の反射や輝きを描くことができる |

| 質感の調整 | マットや透明感の演出 | グレーやクリームとの組み合わせで多様な雰囲気を作れる |

バランスを見失わないように注意

ただし、白ばかりを使いすぎると、全体がぼんやりしてしまい、「物足りない」「のっぺりして見える」といった印象につながることもあります。

色の使い方においては、「あえて白を残す」場面と「白を活かす」場面を使い分ける視点が求められます。

混色で近づける自然な白の演出法

完全な白は作れなくても近づけることはできます

絵の具を使って純粋な白を作ることはできませんが、工夫次第で「白に近い柔らかい色」を表現することは可能です。

ポイントは、強い色を避けつつ、バランスよく薄く調整することにあります。

光の三原色をヒントに構成する

白は光の世界では、赤・緑・青の光を混ぜることで生まれます。

これをヒントに、絵の具でも同じような色構成を考えることで、自然光に近い明るい色合いを再現できます。

例えば、以下のような組み合わせが考えられます。

| 混ぜる色 | できる色 | 白への近さ |

|---|---|---|

| 青+黄 | 緑 | 中程度 |

| 緑+赤 | 茶系 | 遠い |

| 青+赤+黄 | 灰色〜茶色 | かなり遠い |

このように、実際には色が濁ってしまうことが多く、完全な白にはなりません。

ただし、白っぽく見える「淡い色」「薄いトーン」をうまく作ることで、近似的な表現ができます。

自然な白系に近づけるコツ

以下の方法を取り入れると、ナチュラルな白に近づきやすくなります。

- 白絵の具をベースに使い、少量ずつ他の色を混ぜる

- 混色は1~2色までにとどめる

- 水を多く使って透明感を出す

- 色の「明度」を意識し、明るさをキープする

こうした工夫を重ねることで、たとえ真っ白にはならなくても、やさしく、柔らかい印象の「白に近い色」を演出できます。

「白を作る」のではなく、「白に見えるように整える」という視点が、表現力の幅を広げてくれます。

白色の作り方 FAQ|よくある質問と答え

- 白は何色で作れる?

-

白は、赤・緑・青の3色の光を混ぜ合わせることで作ることができます。

これは「光の三原色(RGB)」を利用した加法混色という方法です。すべての光の色を均等に発光させると、人間の目には白色として認識されます。例えば、テレビやスマートフォンの画面が白く見えるのも、この原理によるものです。それぞれの画素が赤・緑・青の光を同時に発しているのです。

一方で、絵の具やインクなどの「物質的な色」では、白は基本的に混色によっては作れません。つまり、白は「光」であれば作ることが可能ですが、「絵の具」では作れないという点に注意が必要です。

- 2色で白になる色は何色ですか?

-

基本的に、2色だけで純粋な白を作ることはできません。

加法混色では、白を作るには赤・緑・青の3色すべてが必要だからです。ただし、「補色」の関係にある色同士を使えば、白に近づく光を再現することが可能です。たとえば、赤とシアン、緑とマゼンタ、青とイエローなどの組み合わせがそれにあたります。

このような色を等しい強さで重ねると、白に近い色合いが生まれることがありますが、完璧な白を得るには3色を揃える必要があります。

補色による白は理論上の話であり、実際の色材では難しい点も多いことを理解しておくとよいでしょう。 - 何色で3色で白になりますか?

-

赤・緑・青の3色を等しい割合で混ぜれば、白色の光を得ることができます。

これは「光の三原色(RGB)」による加法混色という原理に基づいています。たとえば、舞台照明やディスプレイでは、それぞれの色の光を正確に制御し、視覚的に白色を表現しています。RGBをすべて最大値に設定すると、画面上で純粋な白が表示される仕組みです。

一方で、絵の具の赤・青・黄を混ぜても白にはなりません。むしろ暗く濁った色になります。

そのため、「3色で白が作れる」のは、光の話に限定されるという点を押さえておくことが大切です。 - 白色を作る三原色は何色ですか?

-

白色を作るために必要な三原色は、「赤(Red)・緑(Green)・青(Blue)」です。

これは「光の三原色」として知られ、映像表示や照明分野でよく使われています。これらの光を等しく混ぜると、明るく透明感のある白色が生まれます。加法混色の基本原則として、色を足すことで明度が上がるという特徴があります。

ただし、印刷や絵の具で使われる「色の三原色」は異なり、シアン・マゼンタ・イエローの3色です。これらは減法混色であり、混ぜることで色は暗くなっていきます。

この違いを理解することで、色の扱い方に対する考え方がより明確になります。

- 印刷物で白を際立たせるテクニック

-

印刷物において白を目立たせるには、周囲に「暗い色」を配置することが効果的です。

白は反射率が高く、コントラストによって視覚的に引き立つためです。例えば、背景を黒や濃いグレーにすることで、白い文字や図形がくっきりと浮き出るようになります。また、白い余白をあえて広く取るレイアウトも、印象的なデザインを生み出す方法の一つです。

注意点として、印刷における「白」は通常、紙そのものの色で表現されるため、インクで白を印刷することは一般的ではありません。

特殊な素材や処理を用いない限り、「白いインク」は使われないことが多いため、デザインの際にはその制限を意識する必要があります。 - 白色が必要とされる場面と用途

-

白色は、さまざまな分野で重要な役割を果たしています。

視覚的な明快さや清潔感を伝えるために、非常に多くの場面で利用されているのです。例えば、医療現場では白衣に使われ、信頼性や衛生的な印象を与えます。また、インテリアや建築では、部屋を明るく見せるために壁や天井に白を選ぶことがよくあります。印刷物やパッケージでも、商品名やロゴを引き立たせる背景として白が使われます。

ただし、白は汚れが目立ちやすく、環境によっては管理が難しいというデメリットもあります。

使用する目的と場面に応じて、適切に活用することが求められます。 - 白版が必要ないケースとは?

-

白版(しろはん)とは、透明な素材に印刷する際に使われる「下地の白インク」のことです。

ただし、この白版が不要なケースも存在します。主に、白地の紙や不透明な素材に印刷する場合には白版は必要ありません。紙自体が白ければ、背景としての白をそのまま利用できるからです。

一方で、透明フィルムやクリアラベルなどにカラー印刷を行う場合は、白版がないと色が透けてしまい、本来の発色が得られません。

そのため、白版の有無は素材の性質と印刷の目的によって判断されるべきです。誤って白版を省いてしまうと、仕上がりに大きく影響するため、事前の設計段階で確認することが大切です。

光と顔料から見る白色の作り方のポイントまとめ

- 光では赤・緑・青を混ぜることで白色が作れる

- 絵の具では混ぜても白色は作れず濁った色になる

- 光の白は加法混色で、色を足すと明るくなる仕組み

- 顔料の白は減法混色で、混ぜるほど暗くなる性質を持つ

- 光の三原色は赤・緑・青、色の三原色はシアン・マゼンタ・イエロー

- 光の白は正確なバランスで発光させる必要がある

- 絵の具の白色は素材に含まれる顔料の反射率が鍵となる

- 白色光はすべての可視光の波長が均等に含まれている

- 絵の具で白を表現するには白絵の具を使うのが基本

- 光の白はテレビやスマートフォンの画面でも使われている

- 顔料による白にはチタンホワイトや酸化亜鉛が使われる

- 加法混色と減法混色の違いを理解することが重要

- 印刷物では白インクは使わず紙の白を利用するのが一般的

- 白には暖かみのある白と冷たい印象の白がある

- 白色の使い方は目的や使用環境によって異なる