オレンジ色の作り方がよく分からず、混ぜても思った通りの色にならなかったという経験はありませんか?

絵の具やネイル、ペンキなどで理想のオレンジを作るには、ちょっとしたコツと色の比率が大切です。

この記事では、誰でも簡単に実践できるオレンジ色の作り方を、基本から応用まで丁寧にご紹介します。

明るく鮮やかな色合いから、やさしく淡いトーンまで、目的に合わせた色づくりのヒントがきっと見つかります。

- 赤と黄色を使った基本的なオレンジ色の作り方を理解できる

- 比率の違いによるオレンジ色のバリエーションを学べる

- 絵の具や染料、ネイルやペンキでの調色方法を知ることができる

- オレンジ系の色名や心理的な効果について把握できる

絵の具や染料で実践するオレンジ色の作り方

- 赤と黄色を混ぜるだけ!基本のオレンジ色の作り方

- 混色のコツ:鮮やかなオレンジを作るためのポイント

- 比率で変わる色味:みかん色と柿色の作り方

- 絵の具 色の作り方 一覧を参考にする

- インクや染料でオレンジを作る方法(CMYモデル)

- 薄く柔らかい色を作るペールオレンジの基本

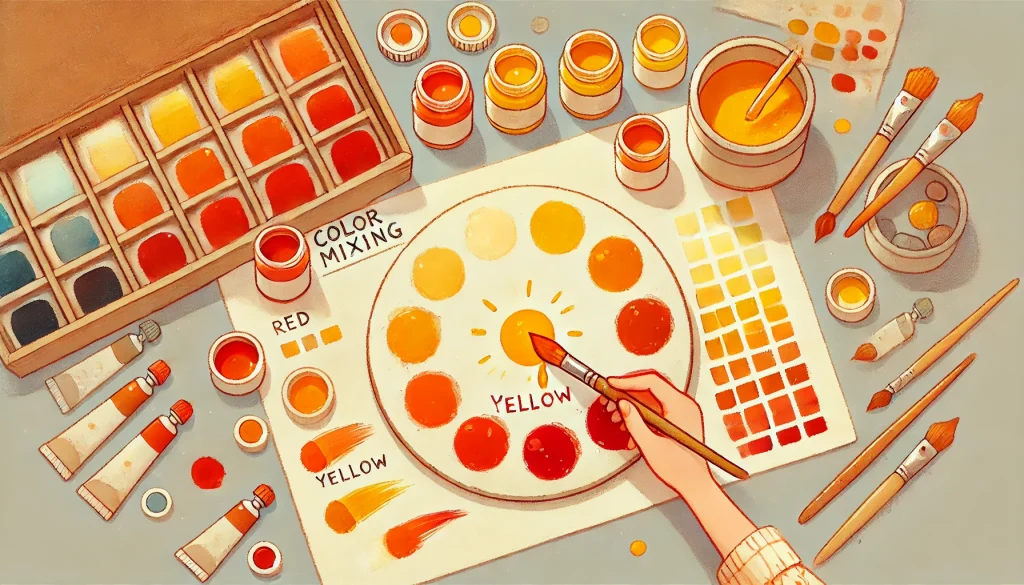

赤と黄色を混ぜるだけ!基本のオレンジ色の作り方

オレンジ色を作るためのもっとも基本的な方法は、赤と黄色の絵の具を混ぜることです。

この手法はとてもシンプルですが、配合の加減や絵の具の性質によって仕上がりが大きく変わるため、ちょっとした工夫が仕上がりに差をつけます。

赤と黄色の混色は色の基本

赤と黄色は色の三原色のうちの2つです。

これらを混ぜると二次色であるオレンジ色が生まれます。

これは色彩理論に基づいた基本的な考え方で、どんな画材においても共通の原理です。

標準の割合は「赤1:黄1」

基本となるオレンジ色は、赤と黄色を1:1で混ぜることで作れます。

この割合で混ぜると、どちらの色にも偏らない、バランスの取れた鮮やかなオレンジになります。

ただし、使う絵の具の種類によって発色が異なる場合があるため、色の名前だけでなく、実際の色味を確認してから使うことが大切です。

絵の具の種類による違い

アクリル、水彩、ポスターカラーなど、使用する絵の具のタイプによって、混ぜたときの仕上がりに差が出ます。

透明水彩は色が重なりやすく、発色が柔らかくなる傾向があり、一方でアクリルは発色が強く、しっかりとしたオレンジに仕上がります。

試し混ぜが失敗を防ぐ

初めて色を混ぜるときは、パレットの隅で少量ずつ試してみるのが安心です。

混ぜる量が多すぎると、色の調整が難しくなり、不要な絵の具が増えてしまいます。

試しながら少しずつ混ぜていくことで、自分の理想とする色味に近づけることができます。

混色のコツ:鮮やかなオレンジを作るためのポイント

鮮やかで目を引くオレンジ色を作るためには、ただ赤と黄色を混ぜればいいというわけではありません。

使用する色の選び方や混ぜ方にちょっとしたコツがあり、それを知っておくだけで仕上がりがぐっと美しくなります。

青みの少ない色を選ぶ

オレンジ色を鮮やかに仕上げたいなら、青みのない赤と黄色を選びましょう。

例えば、「カドミウムレッド」や「カドミウムイエロー・ディープ」などが適しています。

これらの絵の具は暖かみがあり、青や緑の要素をほとんど含まないため、色が濁りにくいという特長があります。

逆に、青みを含んだ赤(アリザリン系)や、寒色寄りの黄色(レモンイエローなど)を使うと、混色時に色がくすんでしまいやすいです。

そのため、鮮やかさを重視する場合は色の選定がとても大切になります。

淡い色に濃い色を加える

色を混ぜるときは、薄い色(黄色)をベースにして、濃い色(赤)を少しずつ加えると調整がしやすくなります。

この方法であれば、赤が多すぎて濃くなりすぎる失敗も防ぎやすいです。

よく混ぜることで色ムラ防止

混色の際には、パレットの上でしっかりと練り込むように混ぜることが重要です。

色が均等に混ざっていないと、塗ったときにまだらになってしまうことがあります。

丁寧に混ぜることで、透明感やツヤのある美しいオレンジ色に仕上がります。

色づくりには準備と観察がカギ

混色は感覚だけでなく、絵の具の性質や色の相性も理解しておくことで成功しやすくなります。

思い通りの鮮やかさを出すには、材料選びと少しの工夫が欠かせません。

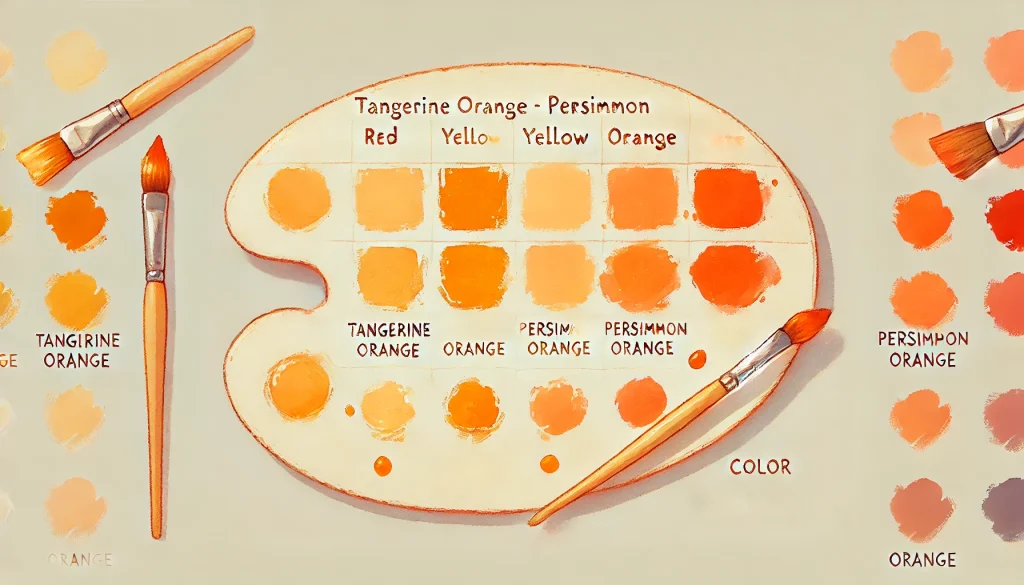

比率で変わる色味:みかん色と柿色の作り方

赤と黄色の混色で作られるオレンジ色は、混ぜる比率を変えることでさまざまな印象に仕上がります。

その中でも特に人気なのが、みかん色と柿色です。

どちらも果物の名前から来ていて、親しみやすく、多くのイラストやデザインで使われています。

色の印象は「赤と黄の割合」で変わる

赤と黄色の配合バランスによって、明るさや深みのある色合いに調整できます。

オレンジ色のバリエーションを増やしたいときは、この比率を意識するのが大きなポイントです。

| カラー名 | 赤:黄の比率 | 特徴 |

|---|---|---|

| みかん色 | 1:2 | 明るく元気な印象。柑橘系の爽やかさが特徴 |

| 柿色 | 2:1 | 落ち着きがあり、秋らしさを感じさせる色合い |

みかん色は黄色多めで軽やかに

みかん色は、黄色の明るさを活かしたオレンジで、赤1:黄2の比率がちょうど良いとされています。

この色は明るく軽やかな雰囲気を持っており、子どものイラストやポップなデザインにぴったりです。

元気な印象を与えたいときにもよく使われます。

柿色は赤を多めにして深みを出す

柿色は赤の割合を多くすることで、深みのある温かみのある色に仕上がります。

赤2:黄1の比率が目安です。

この色は、秋の落ち葉や熟した果実を思わせるような、落ち着いた印象を持っています。

風景画や和風の作品にもよく合います。

微調整で理想の色に近づける

同じ配合比率でも、使用する絵の具のメーカーや種類によって、出来上がる色に差が出ることがあります。

そのため、見本を参考にしながら、自分で少しずつ比率を変えて試すのがおすすめです。

色づくりは実験のような楽しさもあります。

わずかな違いが作品の雰囲気を大きく左右するので、丁寧に試しながら理想の色を見つけてみてください。

絵の具 色の作り方 一覧を参考にする

色を上手に作りたいときは、「絵の具の色の作り方一覧」を参考にすることが、とても役立ちます。

色の仕組みに詳しくない方でも、混ぜる色の組み合わせや配合のバランスがひと目でわかるため、安心して色作りに取り組むことができます。

色作り一覧が役立つ理由

色の作り方一覧には、「何色と何色を混ぜればどんな色になるのか」が体系的にまとめられています。

初心者の方がつまずきやすいのは、「どの色をどう混ぜれば目的の色に近づくか」がイメージできない点です。

そうしたときに一覧を見れば、目的に合った色のレシピをすぐに確認できます。

例えば、以下のような表がよく使われます。

| カテゴリー | 組み合わせ | 得られる色 |

|---|---|---|

| 二次色 | 赤+青 | 紫 |

| 二次色 | 青+黄 | 緑 |

| 二次色 | 赤+黄 | オレンジ |

| 中間色 | 青+紫 | 青紫 |

| 中間色 | 黄+緑 | 黄緑 |

このように、具体的な組み合わせが一覧になっていることで、試行錯誤の時間を大幅に減らすことができます。

注意すべきポイント

ただし、一覧通りに色を混ぜても、必ずしも理想の色が出るとは限りません。

これは、使用する絵の具の種類やメーカーによって発色に差があるためです。

また、水の量や混ぜ方によっても色味が微妙に変わることがあります。

こうした点を踏まえ、色見本はあくまで参考にとどめておくことが大切です。

実際に少量ずつ試して、自分の感覚に合った色を見つけるプロセスも楽しみのひとつといえるでしょう。

インクや染料でオレンジを作る方法(CMYモデル)

プリンターのインクや染料など、絵の具以外で色を作るときは、CMYモデル(シアン・マゼンタ・イエロー)という考え方が基本になります。

この方法は特に印刷物や布製品、染色作品などで広く使われています。

CMYモデルとは何か

CMYモデルでは、以下の3色が基本になります。

| 色名 | 特徴 |

|---|---|

| シアン | 青緑に近い色 |

| マゼンタ | 赤紫に近い色 |

| イエロー | 鮮やかな黄色 |

この3つの色を使ってさまざまな色を再現することができます。

オレンジ色を作るには、マゼンタとイエローの2色を混ぜることで表現します。

オレンジ色を作る配合のコツ

オレンジ色にしたい場合は、マゼンタ:イエローを1:2や1:1.5など、イエローをやや多めに加えるのが一般的です。

マゼンタの持つ赤みに、イエローの明るさが加わることで、発色の良いオレンジになります。

また、より明るいオレンジを作りたい場合は、少しだけシアンを加えて調整することもありますが、加える量には細心の注意が必要です。

少しでも多くなると色がくすんでしまい、茶色やグレーに近くなってしまいます。

印刷や染色における注意点

紙の種類や布の素材によって、色の出方が変わることがあります。

とくに、吸収性の高い紙や布では、色が沈んで見えることもあるため、事前に試し刷りやテスト染めをしておくと安心です。

また、CMYモデルは絵の具の混色と違い、インクが重なり合って色を作るため、色の重なり方や濃度の管理がとても重要になります。

微妙な調整が難しい場面では、専用のカラーマネジメントツールを使うのも良い選択肢です。

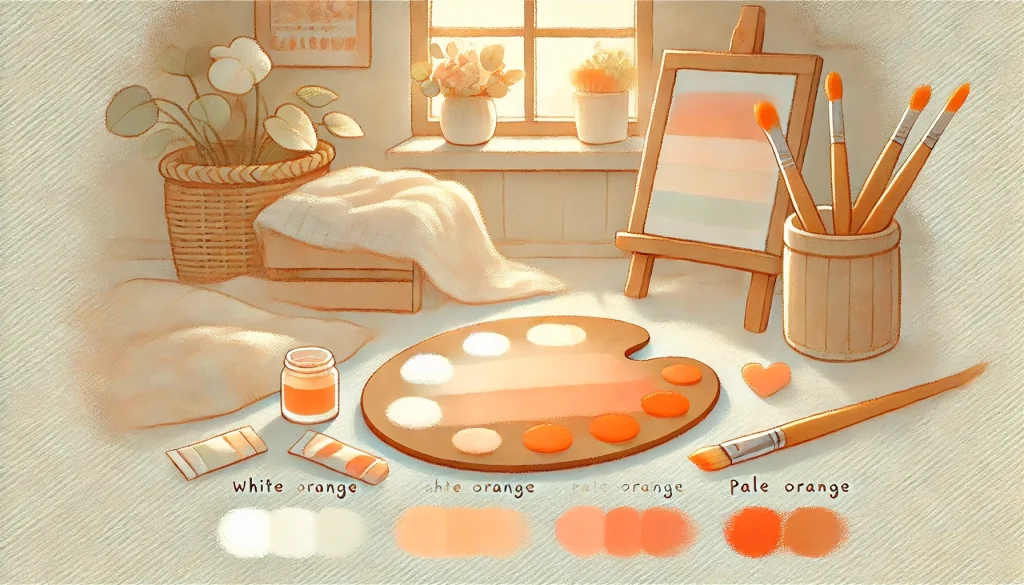

薄く柔らかい色を作るペールオレンジの基本

ペールオレンジは、やさしくナチュラルな印象を与える色で、人物の肌や花、淡い背景などにぴったりの色です。

基本のオレンジ色に白を加えることで、簡単にこの柔らかいトーンを作ることができます。

ペールオレンジを作るための配合

まずは赤と黄色を1:1の割合で混ぜて、基本のオレンジを作ります。

この時点でしっかりと鮮やかなオレンジ色ができていれば、次に白を少しずつ加えていきます。

目安としては、オレンジ:白=1:2〜1:4くらいです。

| オレンジ色 | 白 | 出来上がりの色の印象 |

|---|---|---|

| 1 | 2 | 明るく柔らかいペールオレンジ |

| 1 | 3 | 肌色に近い淡いトーン |

| 1 | 4 | ミルキーな印象の優しい色 |

白を多めにすればするほど、色は淡くなりますが、鮮やかさも失われていきます。

そのため、加える量は少しずつにして、好みの色になるよう調整することが大切です。

使いやすいシーンと注意点

ペールオレンジは、やさしい雰囲気を演出する場面に適しており、人物の頬や春らしい花などにもよく使われます。

背景色としても圧迫感がなく、見る人に安心感を与える効果が期待できます。

ただし、あまりにも白を加えすぎると、色味が感じられないほど薄くなることがあります。

そうなると他の色とのバランスが取りにくくなるため、全体の構成を見ながら調整するようにしましょう。

こうして丁寧に調色することで、上品でやわらかいペールオレンジを使いこなすことができ、作品全体にやさしさと深みが加わります。

幅広く応用できるオレンジ色の作り方のコツ

- 光の三原色を使ったオレンジ色(RGBモデル)

- 色を混ぜるシミュレーションの活用法

- ネイルやペンキでのオレンジ色の調合方法

- オレンジ系カラーの種類と名前一覧

- オレンジが持つ心理的効果とイメージ

光の三原色を使ったオレンジ色(RGBモデル)

RGBモデルでは、赤・緑・青の3つの光を組み合わせて色を表現します。

この仕組みを使うことで、デジタル画面上でも鮮やかなオレンジ色を簡単に再現できます。

RGBでオレンジ色を再現する方法

RGBモデルでは、赤を強く、緑をやや加え、青をほとんど使わないことで、明るく温かみのあるオレンジ色が生まれます。

これは光を直接扱う方法であるため、特にスマートフォンやパソコンの画面など、電子機器上で使用される色表現に適しています。

例えば、標準的なオレンジ色は「RGB(255, 165, 0)」という数値で表現されます。

この配色は、赤を最大に近い値まで上げ、緑を中間程度加え、青を0にすることで鮮やかでインパクトのあるオレンジ色になります。

RGBモデルのメリットと注意点

この方式の大きな利点は、微細な色調整がしやすく、再現性が高いことです。

特にウェブデザインやアプリ開発では、RGBを使えば色味を精密にコントロールできます。

ただし、RGBは光を使った表現なので、紙や布などの物理的な素材にプリントする際には、同じ色を再現できないことがあります。

これは、印刷では別の色の仕組み(CMYモデル)が使われており、RGBと色の成り立ちが異なるためです。

そのため、画面上で理想のオレンジに見えても、実際に印刷してみると暗く感じたり、赤みが強くなったりすることもあります。

RGBの数値設定の例

| カラータイプ | RGB値 | 特徴 |

|---|---|---|

| 標準オレンジ | 255, 165, 0 | 明るくて鮮やか |

| 濃いオレンジ | 255, 140, 0 | やや赤みが強く深みのある色 |

| 明るいオレンジ | 255, 200, 100 | 優しく柔らかい印象 |

このように、RGBモデルを活用することで、目的に応じたオレンジ色を自在に表現できます。

ただし、用途によっては印刷向きではないという点に気をつけておくと安心です。

色を混ぜるシミュレーションの活用法

色の混ぜ方が不安なときや、仕上がりを事前にイメージしたいときに便利なのが「混色シミュレーションツール」です。

これは、絵の具や塗料を実際に混ぜる前に、どんな色になるのかを視覚的に確認できるツールです。

シミュレーションツールの便利なポイント

シミュレーターを使う最大の利点は、色材を無駄にせずに済むことです。

手元の材料でいきなり混色を始めると、思っていた色と違ったり、材料を使いすぎてしまうことがあります。

しかし、シミュレーターを使えば、画面上で色の組み合わせを確認しながら調整できます。

たとえば、赤と黄色を1:1で混ぜるとどうなるか、赤を多めにするとどんな変化があるかなどを細かく見ることができます。

また、彩度や明度の調整も可能なツールが多く、自分が作りたい色の方向性を明確にするのに役立ちます。

実際の色と異なる場合もある

ただし、混色シミュレーターはあくまで「デジタル表示」です。そのため、絵の具やペンキなどの物理的な素材とまったく同じ色にはならないことがあります。

これは、画面の表示色が光の三原色(RGB)を使っているのに対し、絵の具は減法混色という全く異なる仕組みで色を作るためです。

そのため、あくまで「イメージ確認用」として活用し、最終的な色は実際に試しながら調整するのが良い方法です。

おすすめの活用場面

| シーン | 活用ポイント |

|---|---|

| 絵画やイラスト制作 | 配色バランスを事前にチェックできる |

| ネイルやDIY塗装 | 目的の色を効率よく試せる |

| 教育や学習の場面 | 子どもに色の仕組みを教えるツールとして使える |

このように、色を混ぜる前に一度シミュレーションしてみることで、思い通りの色作りに近づけることができます。

時間や材料の節約にもつながる、便利なサポートツールです。

ネイルやペンキでのオレンジ色の調合方法

ネイルやペンキでオレンジ色を作るときは、赤と黄色を混ぜるという基本は同じですが、素材ごとの性質を理解しておくと、より理想に近い仕上がりが得られます。

ネイルでの調合のコツ

ネイルの場合は、ジェルやマニキュアのベースによって発色や質感が変わります。

とくに透明感のあるベースやラメ入りのものは、混ぜる色によって仕上がりが大きく変わるため、少量ずつ試してから使うことが大切です。

たとえば、透明感のある黄色に赤を加えると、オレンジというよりはコーラル系に近い色になることもあります。

また、ジェルは硬化時間も関係するため、混ぜた後にしっかり撹拌し、ムラをなくしてから使うようにしましょう。

ペンキでの調合の注意点

一方、ペンキは油性と水性で混ざり方や乾燥後の見え方が異なります。

水性ペンキは乾燥するとやや白っぽくなる傾向があり、油性はツヤが出やすく、色が濃く見えることもあります。

ペンキの場合も赤に黄色を少しずつ加える方法が安定しています。

一度に黄色を入れすぎると戻せないため、少しずつ調整しながら混ぜるのがポイントです。

素材別の混色ポイントまとめ

| 材料 | 注意点 | おすすめの調整方法 |

|---|---|---|

| ネイル | ツヤ・透明感で色が変わる | 少量テスト+しっかり撹拌 |

| ペンキ | 乾燥後に色が変わる場合がある | 赤ベースに黄色を少しずつ加える |

保存や混合時のポイント

ネイルもペンキも、一度混ぜた色を長期間保存するのは難しいことが多いです。

空気や光に触れることで変色することもあるため、基本的には使う分だけをその都度混ぜるのが理想です。

また、異なるメーカーの製品を混ぜると、分離や化学反応が起きる可能性もあるため、同じシリーズ内で色を調合するようにすると安心です。

このように、ネイルやペンキでもオレンジ色を自由に作ることは可能ですが、それぞれの素材の特性を理解して丁寧に調合することが、きれいな発色を得るためのポイントです。

オレンジ系カラーの種類と名前一覧

オレンジ系のカラーには、印象や用途に合わせた多彩な種類が存在します。

これらの色にはそれぞれ個性的な名前が付けられており、「オレンジ」とひとことで言っても、その色味や雰囲気は大きく異なります。

オレンジ系カラーの代表的な名称と特徴

| カラー名 | 色味の特徴 | 用途の例 |

|---|---|---|

| 朱色(しゅいろ) | 赤みが強い鮮やかなオレンジ | 朱肉、神社の鳥居、日本の伝統装飾 |

| 橙色(だいだいいろ) | 黄みの強いオレンジ | 柑橘系の表現、和風のイメージ |

| 柿色(かきいろ) | 赤と黄のバランスが取れた深いオレンジ | 和装や伝統工芸、秋の果物の描写など |

| アプリコットオレンジ | 明るくやわらかなピンク寄りのオレンジ | 化粧品、インテリア、パステルカラーの組み合わせ |

| コーラルオレンジ | オレンジとピンクが混ざったような色味 | ネイル、ファッション小物 |

| サーモンオレンジ | 黄みがかったピンクオレンジ | ファブリック、キッチン用品 |

このように、文化的背景や見た目の印象に応じて細かく名称が分かれており、それぞれの名前には色に込められた意味やイメージがあるのです。

色の名前を知ることで得られるメリット

色名を正しく知っておくことで、自分のイメージにぴったり合った色を選びやすくなります。

特にデザインや手芸、イラスト制作などを行う方にとって、表現力を高めるためには色のバリエーションの理解が欠かせません。

また、会話や説明の中で「鮮やかなオレンジ」ではなく「朱色のようなトーン」と言えるようになると、より的確に自分の意図を伝えられるようになります。

色名だけで判断せず、実際に確認を

ただし注意点として、同じ色名でもメーカーによって色味に違いがあることが多いです。

たとえば、コーラルオレンジと書かれていても、あるブランドではピンク寄り、別のブランドではオレンジ寄りということもあります。

このような違いを防ぐには、購入前に色見本やカラーチップを確認しておくと安心です。

手元の照明によっても色が違って見えるため、自然光の下での確認もおすすめです。

オレンジが持つ心理的効果とイメージ

オレンジ色には、見る人の気分を前向きにする力があります。

暖かみと明るさを併せ持つこの色は、人と人との心の距離を近づけたり、空間に元気な印象を与えたいときにぴったりです。

親しみやすさとエネルギーを感じさせる色

オレンジには「親しみ」「活力」「楽しさ」といったイメージがあるため、自然とポジティブな気持ちを引き出します。

これは、赤の情熱と黄色の明るさという二つの要素を兼ね備えているからです。

たとえば、カフェやレストランの内装にオレンジ色を取り入れると、会話が弾みやすくなったり、料理が美味しそうに見える効果があります。

食品のパッケージにも多く使われているのは、こうした心理効果を狙ってのことです。

また、子ども向けの商品やキャラクターにもよく用いられるカラーで、柔らかく親しみやすい印象を与えるのに役立ちます。

場合によっては注意が必要なポイント

ただし、使い方には少し注意が必要です。オレンジは鮮やかで強い色なので、広範囲に使いすぎると落ち着かない印象を与えることもあります。

とくに濃いオレンジを壁一面に使うと、目が疲れたり、集中力が途切れやすくなることもあります。

こういった場合は、ベージュや白、グレーなどの穏やかな色と組み合わせると、空間にほどよい明るさと安心感をもたらしてくれます。

シーンに応じたオレンジの活用例

| シーン | 効果 | 配色の工夫 |

|---|---|---|

| カフェ・飲食店 | 食欲促進、温かみの演出 | 木目・ベージュと組み合わせる |

| 子ども部屋 | 明るく元気な印象、楽しい空間づくり | パステルカラーとのミックス |

| パッケージデザイン | 視認性向上、印象に残る仕上がり | 他の暖色と差別化して配置する |

このように、オレンジ色は「ただ元気な色」ではなく、使い方次第でさまざまな心理的な働きを持たせることができます。

目的や場面に合わせて上手に取り入れることで、その効果を最大限に引き出せるでしょう。

オレンジ色の作り方 FAQ:よくある質問に答えます

- 赤と緑を混ぜると何色になりますか?

-

赤と緑を混ぜると、茶色やくすんだグレーのような中間色になります。これは、色相環の中で赤と緑が補色の関係にあるためです。

一般的に、絵の具などの減法混色では、補色同士を混ぜると色の鮮やかさが失われ、濁った色になります。つまり、赤と緑の絵の具を混ぜることで、はっきりした色味ではなく、落ち着いた茶系の色が生まれます。

例えば、赤を多めにすると赤みのある焦げ茶色に、緑を多くするとモスグリーンに近い色になる場合もあります。どちらにしても、鮮やかな色にはなりにくい点には注意が必要です。

このように、赤と緑はきれいなオレンジや紫などには変化しないため、混色する際には目的の色に合っているかを確認してから使うことをおすすめします。

- 薄いオレンジ色の作り方は?

-

薄いオレンジ色を作りたい場合は、基本のオレンジに白を加えることで実現できます。こうすることで、やわらかく明るい色合いのペールオレンジが完成します。

これは、赤と黄色を1:1の割合で混ぜてオレンジを作った後、そこに少しずつ白を加えていく方法が一般的です。白を一度に入れすぎると、思ったよりも淡くなりすぎるため、少しずつ調整するのがポイントです。

例えば、肌色や春らしいパステル調の作品に使いたい場合、このペールオレンジは重宝します。ただし、白を加えすぎると彩度が下がってしまうため、明るさと発色のバランスを意識して調整してください。

また、使う絵の具の種類(アクリル、透明水彩など)によっても見た目が異なるため、混色前に試し塗りを行うと安心です。

- だいだい色の作り方は?

-

だいだい色を作るには、赤よりも黄色の比率を多めにして混ぜるのが基本です。一般的には「赤1:黄2」の割合が目安となります。

この色は、日本の伝統的な柑橘「橙(だいだい)」に由来するもので、オレンジ色よりも少し黄色が強く、明るく温かみのある印象を与えます。言ってしまえば、みかん色と呼ばれることもあります。

例えば、カドミウムレッドとレモンイエローを使用すると、鮮やかで自然なだいだい色を再現しやすくなります。よりリアルな柑橘の色味を出したいときは、ほんのわずかに白や青を加えて微調整する方法もあります。

ただし、青の量が多すぎると色がくすんでしまうため、加える場合はごく少量にとどめましょう。

- 黄色とピンクを混ぜると何色になりますか?

-

黄色とピンクを混ぜると、サーモンピンクや淡いオレンジに近い色が生まれます。どちらも暖色系の色であり、混ざることでやさしく柔らかな色合いになります。

例えば、黄色が強ければオレンジ寄りになり、ピンクが多ければやや赤みの強い肌色のような印象になります。使うピンクがマゼンタ系であれば、ややくすんだ色味になることもあります。

この色の組み合わせは、人物画の頬や夕焼けのグラデーションなどにもよく使われる柔らかいトーンです。ただし、使用する絵の具の種類や明度によって、発色が大きく変わる可能性があるため、事前に小さな面で試してから使うと安心です。

このように、黄色とピンクの混色は、ふんわりとした雰囲気を演出したいときに活躍する色づくりの一つです。

実践に役立つオレンジ色の作り方のまとめ

- 赤と黄色を1:1で混ぜると基本のオレンジ色になる

- 青みを含まない赤と黄を選ぶと鮮やかな色になる

- 淡い色に濃い色を加えると調整しやすい

- アクリルや水彩など絵の具の種類によって発色が異なる

- 混色はパレットの隅で少量から試すと失敗が少ない

- 赤1:黄2の割合で明るいみかん色が作れる

- 赤2:黄1の割合で深みのある柿色が作れる

- ペールオレンジはオレンジに白を加えて作る

- 色の作り方一覧は初心者にとって参考になりやすい

- CMYモデルではマゼンタとイエローでオレンジが作れる

- 印刷や染色では紙や布の素材によって発色が変わる

- RGBモデルでは赤と緑のバランスで画面上の色を表現できる

- 混色シミュレーターは試し混ぜ前の確認に便利

- ネイルやペンキでは素材ごとの性質に応じて調整が必要

- オレンジ色の名称や種類を知ると目的に合った色選びができる