紫色の作り方を調べているときって、「赤と青を混ぜればいいはずなのに、どうしても思った色にならない」と感じていることが多いですよね。

赤と青を混ぜたはずなのにくすんだ灰色になったり、逆に派手すぎて作品になじまなかったりと、紫はちょっと気難しい色なんです。

ただ、基本の考え方と混色比率の目安さえわかってしまえば、紫はかなりコントロールしやすい色になってくれます。

アナログの絵の具や色鉛筆はもちろん、デジタルのRGBやカラーコードでの考え方まで押さえておくと、どんな場面でも迷いにくくなります。

【この結論まとめ】

- マゼンタ系の赤とシアン系の青を同じくらい混ぜると、濁りにくい標準的な紫になりやすいです。

- 黄色っぽい赤や緑がかった青を混ぜると灰色や茶色に寄りやすいので、組み合わせ選びがとても大事になります。

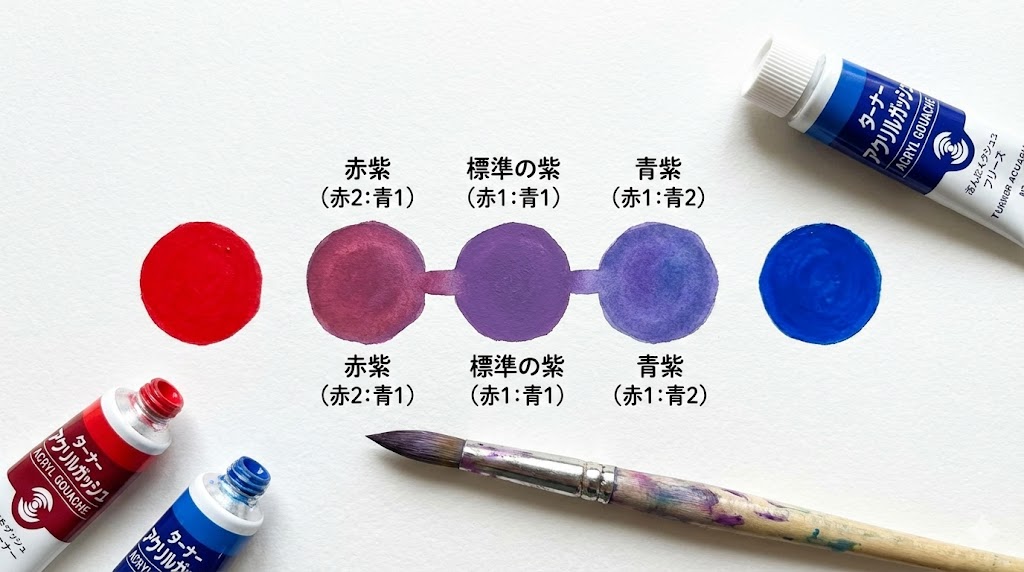

- 赤を少し増やせばあたたかい赤紫、青を増やせばクールな青紫になり、比率で雰囲気を細かく調整できます。

- 絵の具・色鉛筆・ペン・デジタルなど道具別のコツを押さえつつ、簡単なチャートづくりで混色センスを一気に高められます。

ここからは、「なぜそうなるのか」という仕組みも絡めながら、順番に紫のコントロール方法を見ていきましょう。

紫色の作り方の結論|赤と青のバランスと三原色を押さえる

まず押さえたいのは、「どの赤」と「どの青」を混ぜるかで結果が大きく変わるという点です。

絵の具の世界では、マゼンタ・シアン・イエローという三原色の位置関係を意識すると、紫づくりがとてもスムーズになります。

絵の具で紫を作るいちばん基本の組み合わせ

標準的で使いやすい紫を作るなら、黄色をあまり含まない「マゼンタ系の赤」と、緑みの少ない「シアン系の青」を選ぶのが近道です。

ここでは、比率の目安をざっくり整理しておきます。

【基本の紫の混色比率早見表】

| 組み合わせのイメージ | 混ぜる色のタイプ | 比率の目安 |

|---|---|---|

| 標準的な紫 | マゼンタ系の赤+シアン系の青 | 赤1:青1 |

| 赤寄りの紫 | マゼンタ系の赤+シアン系の青 | 赤2:青1 |

| 青寄りの紫 | マゼンタ系の赤+シアン系の青 | 赤1:青2 |

| やわらかい紫 | マゼンタ系の赤+やや紫みのある青 | 赤1:青1+白少量 |

| 深い紫 | マゼンタ系の赤+シアン系の青 | 赤1:青1+ごく少量の黒 |

(出典:ホルベイン工業)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

比率はあくまでスタート地点なので、実際には「少しずつ足していく」イメージで調整するのが安心です。

特に深い紫を作るときは黒をたくさん入れず、まずは赤と青だけで暗さを出してから、どうしても足りないときにごく少量だけ黒を足すようにすると濁りにくくなります。

ここがポイント:

紫づくりで迷ったら、マゼンタ系の赤とシアン系の青を1対1からスタートして、そこから赤か青のどちらかを少しずつ増やしていくと、大きな失敗をしにくくなります。

三原色CMYから見た紫の位置関係をイメージする

なぜマゼンタとシアンが大事なのかは、減法混色の三原色の位置関係を見るとスッと理解しやすくなります。

絵の具などの色材では、シアン・マゼンタ・イエローの三原色を使って多くの色を作っていきます。

その中で紫は、「マゼンタとシアンの中間あたり」に位置する色です。

【色相環上での紫と周辺色の対応一覧】

| 色名のイメージ | 色相環での位置 | 特徴 |

|---|---|---|

| マゼンタ | 赤と紫の中間 | 赤みが強く、鮮やか |

| 紫 | マゼンタとシアンの中間 | 青みと赤みのバランスがとれた中間色 |

| バイオレット | 紫より少し青寄り | 落ち着いたクールな印象 |

| シアン | 青と緑の中間 | 緑みを含んだ明るい青 |

(出典:アートエンス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

色相環で見ると、「黄色方向」に寄るほど紫はくすんでいき、「マゼンタ〜シアンのライン上」にいるほど澄んだ紫になりやすいとイメージしておくと役立ちます。

この考え方は、絵の具だけでなく色鉛筆やデジタルの色選びにもそのまま応用できます。

一言まとめ:

紫はマゼンタとシアンの間にいる中間色だとイメージしておくと、「黄色っぽい色を混ぜると濁る」「マゼンタとシアンに寄せると澄む」という感覚がつかみやすくなります。

赤寄りの紫と青寄りの紫で雰囲気を変えるコツ

同じ紫でも、赤寄りか青寄りかで印象はかなり変わります。

赤を多くすると、あたたかくて可愛らしい雰囲気が強くなり、青を多くすると、落ち着いた大人っぽさや夜のイメージが出てきます。

作品全体が寒色系なら青寄りの紫、暖色系なら赤寄りの紫を選ぶと、色同士が自然になじみやすくなります。

逆にあえてアクセントとして「浮かせたい」ときは、背景と反対寄りの紫を少しだけ置くと、視線を集めるポイントづくりにもなります。

判断の基準:

迷ったときは「この紫は背景となじませたいのか、それともポイントとして目立たせたいのか」を先に決めてから、赤寄りか青寄りかを選ぶと雰囲気づくりがしやすくなります。

混ぜてもきれいな紫にならないときのよくある原因

紫を作ったはずなのに濁ったり、思ったより暗くなったりするのは、「色の選び方」と「混ぜ方の順番」に理由があることがほとんどです。

ここでは、よくある失敗パターンを原因別に整理しておきます。

彩度が落ちて灰色っぽくなるのは補色を混ぜすぎている

紫が灰色っぽくなる一番多い原因は、「黄色方向の色」が入り込みすぎていることです。

黄色は紫の補色なので、紫に対して少しずつ混ざるとお互いを打ち消し合い、彩度を下げてしまいます。

黄色が混ざるパターンは、はっきりした黄色を足したわけではなくても、「朱色っぽい赤」や「緑がかった青」を使っているときによく起こります。

【紫が濁る原因と対策一覧】

| 状態 | 主な原因 | 立て直し方の例 |

|---|---|---|

| 灰色っぽい紫になった | 黄みの強い赤や緑みの青を使用 | マゼンタ系の赤かシアン系の青を足して、黄色方向の色を薄める |

| 茶色っぽい紫になった | 黄土色やオレンジが混じった | マゼンタとシアンを少量ずつ足し、必要なら白で明度を上げる |

| くすんで暗いだけの紫になった | 黒を入れすぎた | 黒はこれ以上足さず、元の赤と青を足してから、全体を白で少し明るくする |

(出典:ホルベイン工業)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

「なぜかくすむ」ときほど、使っている赤と青のチューブのラベルを見直して、黄み・緑みがどれくらい強いかをチェックしてみると原因が見えやすくなります。

意外な落とし穴:

黄色を直接足していなくても、朱色っぽい赤や緑よりの青には黄色成分が含まれているので、「赤+青=紫」のつもりで混ぜたときに、知らないうちに補色を混ぜてしまっていることがよくあります。

黒や白を入れすぎたときに立て直す混色の流れ

紫を暗くしたくて黒を足しすぎると、一気に彩度が落ちて重い印象になってしまいます。

逆に白をたくさん入れすぎると、紫の鮮やかさがなくなり、にごった薄グレーのように見えてしまうこともあります。

立て直したいときは、いきなりもっと黒や白を足すのではなく、「もともとの赤と青」を足し直すイメージで考えるとスムーズです。

例えば暗くなりすぎた紫は、一度そこに赤と青を少し足して彩度を戻し、その後で必要に応じて白を加えて明度だけを調整していきます。

失敗しないコツ:

黒や白は「最後に少しだけ」使うイメージで、まずは赤と青だけで明るさと深さを調整してみると、色が極端に死んでしまうのを防ぎやすくなります。

絵の具そのものの質や紙の白さで起こるくすみ

同じ混色比率でも、使っている絵の具の質や紙の白さによって見え方はかなり変わります。

顔料の粒が粗めの学童用絵の具では、プロ仕様の高発色絵の具に比べると、どうしても少し落ち着いた紫になりがちです。

また、真っ白な紙と、少しクリームがかった紙では、同じ紫を塗っても印象が変わりやすく、クリーム色の紙では少し黄みが足されるイメージになります。

くすみが気になるときは、混色の前に「その画材と紙で出せる一番鮮やかな紫」をテストしてみておくと、どこまでを許容範囲と見るかがつかみやすくなります。

ここがポイント:

思ったよりくすんで見えるときは、混色のせいだけでなく「絵の具のグレード」と「紙の色味」もセットで見直してあげると、必要以上に悩まずに済むことが多いです。

絵の具で紫色を作る|不透明・透明水彩・アクリルの混色レシピ

同じ「紫」でも、不透明水彩か透明水彩かアクリルかによって、混色のコツや仕上がりの表情が少しずつ違ってきます。

ここでは、画材ごとにおすすめの組み合わせと、扱い方のポイントを整理します。

不透明水彩やポスターカラーで紫を作る基本レシピ

不透明水彩やポスターカラーは、隠ぺい力が高く、紙の白をそれほど透かさないタイプの絵の具です。

このタイプでは、「練り方」と「水の量」が仕上がりに直結してきます。

【画材別のおすすめ赤と青の組み合わせ】

| 画材 | 赤のタイプの例 | 青のタイプの例 |

|---|---|---|

| 学童用ポスターカラー | できるだけピンク寄りの赤 | 緑みの少ない明るい青 |

| 画材店の不透明水彩 | マゼンタ系の赤 | シアン系の青 |

| 学校指定の絵の具セット | 標準の赤+標準の青(比率で調整) | 赤1.5:青1〜赤2:青1から試す |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

不透明水彩では、最初から水を入れすぎると顔料が薄まり、混ざったときにどんよりしやすくなるので、少しねっとりする程度の水分量から始めると発色が安定しやすくなります。

実践ポイント:

ポスターカラーで紫を作るときは、最初に赤と青をしっかり練り合わせてから水でのばすと、ムラが出にくく、紙の上でも落ち着いた美しい紫になりやすくなります。

透明水彩で澄んだ紫を作る重ね塗りテクニック

透明水彩は、紙の白を透かしながら色を重ねる画材なので、「一度に混ぜる」のではなく「重ねて作る紫」もとても相性が良いです。

パレット上でマゼンタ系の赤とシアン系の青を軽く混ぜた紫を作る方法に加えて、紙の上でまず薄いマゼンタを塗り、その上から薄いシアンを重ねると、にごりの少ない透き通った紫になります。

水の量は少し多めにしておくと、色同士が紙の上で自然になじみやすくなります。

乾かないうちに重ねる「にじみ」と、乾いてから重ねる「グレーズ」の両方を試してみると、表現の幅が一気に広がります。

ちょっと深掘り:

透明水彩では、パレットの上だけで完全に混ぜ切るよりも、紙の上で少し色を残したまま重ねるほうが、光が通り抜ける道が増えて、結果的に澄んだ紫に見えやすくなります。

アクリル絵の具で鮮やかさを保つ混色とメディウム

アクリル絵の具は乾くと耐水性になり、発色も比較的強い画材です。

ただし、そのまま厚く塗り重ねると表面が重く見えやすいため、メディウムを併用して透明感を調整していきます。

紫を作るときは、やはりマゼンタ系の赤とシアン系の青をベースにしつつ、少しだけグロスメディウムやグレージングメディウムを混ぜると、深い色でも光沢と透明感を両立しやすくなります。

乾燥が速いので、パレット上で混ぜる量を少なめにして、必要な分だけこまめに作っていくのがおすすめです。

注意点:

アクリルで黒を混ぜるときは、つや消しの黒をたくさん入れると一気にマットで重い印象になるため、最初は黒を使わず、赤と青の比率だけで暗さを出すことを優先したほうが、色の鮮やかさをキープしやすくなります。

色鉛筆やペンで紫色を作る|塗り重ねと選び方のコツ

色鉛筆やペンは、絵の具のように完全に混ざるわけではなく、「上に重ねた色が下地と透けて見える」仕組みで紫を作っていきます。

そのため、どの順番でどのくらい重ねるかが、仕上がりのカギになります。

色鉛筆で紫を作るときの重ねる順番と筆圧の使い分け

色鉛筆の場合は、「下地の色+上に重ねる色+紙の白」の3つの要素が混ざって見えます。

基本的には、明るい色から先に塗り、その上に暗い色を重ねていくと、にごりを抑えつつ深さを出しやすくなります。

例えば、ピンク寄りの赤を薄めの筆圧で塗ったあと、その上にやや明るい青を中くらいの筆圧で重ねると、ふんわりしたラベンダー系の紫になります。

濃い紫にしたいときは、最初から強い力で塗りつぶすのではなく、何度かに分けて少しずつ層を重ねていくと、紙の目をつぶしすぎず、きれいな色味を保ちやすいです。

【画材別の紫の作り方と注意点早見表】

| 画材 | 作り方のポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| 色鉛筆 | 明るい赤→青の順で、軽い筆圧から重ねる | 強い力で一度に塗ると紙の凹凸がつぶれてムラになりやすい |

| 水彩色鉛筆 | 乾いた状態で重ねてから水でぼかす | 水をつけすぎると紙が毛羽立ちやすい |

| カラーペン | 薄い色から順に重ねるか、紫系のペンをベースに使う | インクがにじみやすい紙では同じ場所を何度もなぞりすぎない |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

要点まとめ:

色鉛筆で紫を作るときは、「明るい色から順に」「筆圧を少しずつ上げる」「紙の白を完全には埋めない」の3つを意識すると、ふんわりした発色と深さを両立しやすくなります。

アルコールマーカーでムラを抑えて紫を表現する

アルコールマーカーは、インクが紙にしみ込んで広がる特性があるため、ムラが気になりやすい画材です。

紫を作るときは、あらかじめ近い色味の紫系マーカーを1本用意しておき、それをベース色として使うと安定しやすくなります。

そこに赤系や青系のマーカーを重ねていくことで、微妙な色味の違いをコントロールしていきます。

ベース色を薄めの紫にしておくと、重ねるときの自由度が高くなり、赤寄りにも青寄りにも振りやすくなります。

見逃せないのが:

アルコールマーカーは同じ場所を何度も往復すると紙の裏抜けやにじみの原因になるので、「ベースを一度で塗り切る」「必要なところだけに色を重ねる」イメージで塗り進めると仕上がりが整いやすくなります。

ボールペンやサインペンで紫に近づける工夫

ボールペンやサインペンは色の種類が限られていることが多く、ピンポイントで理想の紫がない場合も少なくありません。

その場合は、下書きや細い線を青寄りの色で描き、上から赤みのあるマーカーや色鉛筆でごく薄くなぞることで、紫っぽいニュアンスを足す方法があります。

また、線は青、影の部分だけを赤寄りのペンで重ねて、視覚的に「全体として紫に見えるようにする」という描き方も有効です。

アドバイス:

手持ちのペンだけで無理にど真ん中の紫を出そうとするより、「青+赤系のアクセント」で紫の雰囲気を演出するほうが、道具の制限があってもデザイン全体をきれいに見せやすくなります。

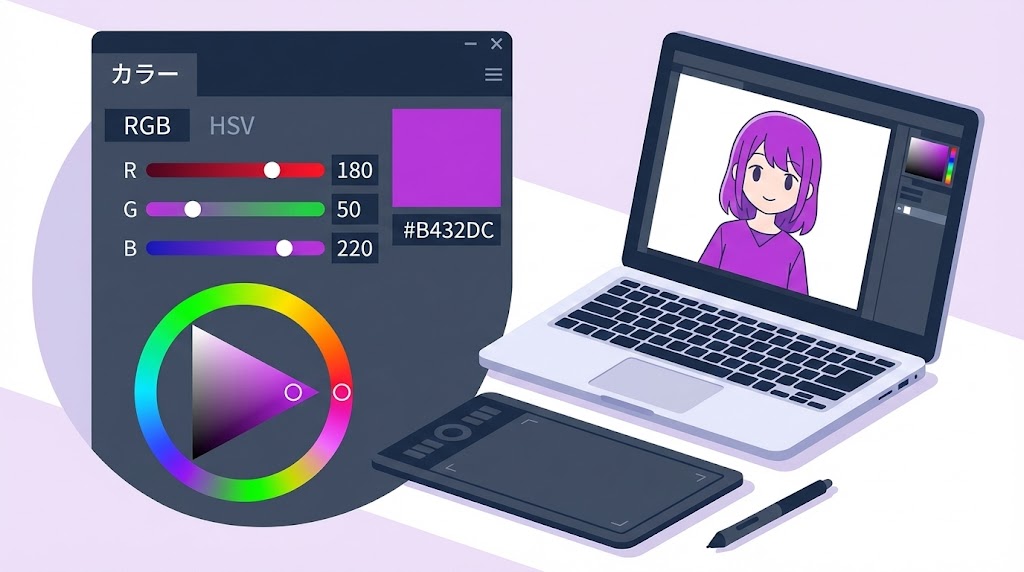

光とデジタルで紫を作る|RGBやカラーコードでの考え方

デジタル環境では、絵の具とは逆に「光の三原色」であるRGBを使って紫を作ります。

ここでは、代表的な紫のカラーコードを押さえながら、画面と印刷での見え方の違いも整理しておきます。

モニター上で紫に見えるRGB値とHSVの基本

RGBでは、赤と青を強め、緑を弱くすることで紫に近づけていきます。

明るさや鮮やかさを変えるときは、HSV(色相・彩度・明度)の数値を一緒に見るとイメージしやすくなります。

【代表的な紫のRGB・HSV・16進カラーコード一覧】

| イメージ | RGB(目安) | #コード(目安) |

|---|---|---|

| 標準的な紫 | R128 G0 B192 | #8000C0 |

| ラベンダー系の淡い紫 | R230 G200 B255 | #E6C8FF |

| 濃くて深い紫 | R90 G60 B150 | #5A3C96 |

| ピンク寄りの赤紫 | R200 G80 B180 | #C850B4 |

| 青寄りの青紫 | R80 G70 B200 | #5046C8 |

(出典:アートエンス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

HSVで見ると、色相がだいたい270度前後のあたりが「紫」付近で、そこから彩度と明度を上下させることで、淡いラベンダーから深いパープルまで作り分けるイメージです。

1分で要点:

デジタルの紫は「緑を抑えつつ赤と青をどの程度にするか」と「彩度と明度をどこまで上げ下げするか」で決まるので、よく使う紫をいくつかプリセット登録しておくと、作品ごとに迷う時間を減らせます。

スマホやPCと印刷物で紫の見え方が違う理由

モニター上でちょうどよく見える紫でも、印刷すると予想より暗くなったり、赤寄りにずれたりすることがあります。

これは、モニターが光そのものを見せる加法混色、印刷がインクによる減法混色という別の仕組みで色を表現しているためです。

特に青みの強い紫は、印刷用のインクでは再現が難しい領域に入りやすく、やや赤寄りに寄せた設定のほうが安定しやすくなります。

印刷前には、RGBだけでなくCMYKでのプレビューや、実際のプリントサンプルを一度確認しておくと、完成後のギャップを減らせます。

注意点:

Webだけで完結するイラストと、ポスターや同人誌など紙に出力する前提のイラストでは、同じ紫でも少しパラメータを変えておいたほうが安全なので、「画面用の紫」と「印刷用の紫」を分けてデータを管理しておくと安心です。

LED照明など光の三原色で紫を見せるときのポイント

舞台照明やイルミネーションなど、光そのもので紫を見せたいときも、基本はRGBの考え方と同じです。

赤と青のライトを同じ対象に当てると、その重なった部分が紫っぽく見えるようになります。

ただし、照明の光源のスペックや、照らしている物体の色によって見え方は変わるので、実際の環境でのテストが欠かせません。

布地などの素材によっては、思ったより赤や青だけが強く反射されることもあるため、「現場で角度と強さを微調整する前提」で設計しておくと現実的です。

補足:

照明で紫を作るときは、赤と青だけにこだわりすぎず、少しだけ別の色味を足したほうが対象物との相性がよくなる場合も多いので、「見た目の印象」を最優先に調整していくのが実務的です。

イメージ別の紫色を作る|かわいい・大人っぽい・和の紫の作り分け

同じ紫でも、「かわいい」「大人っぽい」「和風」など、狙うイメージによって適した明るさや彩度が変わってきます。

ここでは、よく使う3つの方向性に分けて考えてみます。

かわいい・やさしい印象のラベンダー系の紫を作る

ラベンダー系の紫は、白を多めに含んだ明るい色で、やわらかく軽やかな印象を与えてくれます。

絵の具で作るときは、マゼンタ系の赤とシアン系の青で作った標準的な紫に、白を少しずつ足していく方法が基本です。

赤と青の比率は、やや赤寄りにしておくと、ふわっとした可愛らしさが出やすくなります。

デジタルでは、RGBの明度を高めて、彩度は中くらいに抑えておくと、画面上でも優しい印象を保ちやすくなります。

【イメージ別の紫色とおすすめ配色の例】

| イメージ | 紫の特徴 | 合わせやすい色 |

|---|---|---|

| かわいいラベンダー系 | 明るく白を多く含む、少し赤寄り | クリーム色、ペールピンク、ミントグリーン |

| 大人っぽいディープパープル | 暗めで彩度高め、青寄り | グレー、ネイビー、ゴールド |

| 和の落ち着いた紫 | 少しくすみを含んだ中明度 | 生成り、深緑、墨色 |

(出典:アートエンス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

覚えておきたい:

ラベンダー系の紫は、「白を足す量」と「赤寄りか青寄りか」のバランスで表情が大きく変わるので、作品の雰囲気に合わせて数パターン作ってから選ぶと、完成度がぐっと上がります。

大人っぽい・高級感のあるディープな紫を作る

大人っぽく上品な印象を狙うなら、明度を下げて、やや青寄りに振ったディープな紫が活躍します。

絵の具の場合は、標準の紫に少しだけ青を足してから、ごく少量の黒か、暗い青を重ねて暗さを出していきます。

このときも、黒をメインに使うと一気にくすみやすいので、青で暗さを作る意識を持っておくと安全です。

アクセントとしてゴールドやシルバーを合わせると、一気に高級感や非日常感が出てくれます。

結論:

ディープな紫は「青を足してから必要最低限の黒で締める」くらいの感覚で作ると、重すぎない大人っぽさと高級感のバランスが取りやすくなります。

和の色名をヒントにした紫の作り方と組み合わせ

日本の伝統色には、藤色、菖蒲色、江戸紫、葡萄色など、紫系の豊かなバリエーションがあります。

これらは少しずつ明度や彩度、赤寄り・青寄りのバランスが違うので、作品の世界観づくりにとても役立ちます。

例えば、藤色はラベンダーよりやや青寄りで、やさしく品のある印象があり、江戸紫は少しくすみを含んだ深めの紫で、粋な雰囲気が出やすいです。

和の配色では、生成りや墨色、深緑などと組み合わせると、落ち着いた中にも華やかさが感じられるバランスになります。

ここがポイント:

和の紫を使いたいときは、色名を調べて正確な値を真似るというより、「明るさ・くすみ具合・赤寄りか青寄りか」をざっくり真似して、周りの色との関係で和の雰囲気を作っていくと実践的です。

初心者向けの練習ステップ|紫の混色センスを上げるやり方

紫をうまく扱えるようになるいちばんの近道は、「少ない色数でいいので、とにかく自分の手で混ぜて試す」ことです。

ここでは、短い時間でも続けやすい練習ステップを簡単なチャート形式でまとめておきます。

基本の紫と赤寄り・青寄りを並べて作る練習メニュー

まずは、標準的な紫と、その赤寄り・青寄りを並べて作る練習から始めると、比率感覚がつかみやすくなります。

1日1ページでもよいので、赤と青の比率を少しずつ変えた紫を並べて塗ってみましょう。

【練習ステップ別の課題内容と目標一覧】

| ステップ | 課題内容 | 目標 |

|---|---|---|

| ステップ1 | 赤1:青1の紫、赤2:青1、赤1:青2を並べて作る | 比率で色味がどう変わるかを体感する |

| ステップ2 | それぞれに白を少量ずつ足したバリエーションを作る | 明度を変えると印象がどう変わるかを知る |

| ステップ3 | 作った紫の中から3色を選び、簡単なグラデーションを描く | 自分の好きな紫の傾向を見つける |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

実践ポイント:

練習チャートは「完璧に揃えてきれいに見せる」必要はなく、とにかく数をこなして「このくらい混ぜるとこういう紫になる」という感覚を、指と目に覚え込ませることがいちばんの目的です。

手持ちの絵の具や色鉛筆で紫チャートを作る

次のステップとして、手元にある絵の具や色鉛筆を全部使って、「自分の道具だけで作れる紫の一覧」を作ってみると、とても心強い資料になります。

絵の具なら、手持ちの赤系と青系を片っ端から組み合わせて試し、色鉛筆なら赤系・ピンク系と青系・青紫系を掛け合わせて小さなマスに塗っていきます。

その際、単に色を並べるだけでなく、「赤多め」「青多め」「白を混ぜた」といった簡単なメモを書き添えておくと、制作時に見返しやすくなります。

迷ったらここ:

市販の色見本帳を眺めるのも楽しいですが、自分の道具で作ったチャートは「今すぐ再現できる紫」だけが並ぶので、制作中にパラパラと眺めるだけでも色のアイデアが出やすくなります。

写真や作品を見て紫の色味を観察するトレーニング

最後に、既存の写真や作品の中から「素敵だなと感じる紫」を探して、色味を観察する習慣をつけると、応用力がぐっと上がります。

花の写真や夕焼け、街のネオンなど、自然や生活の中にはさまざまな紫が潜んでいます。

それを見つけたら、「赤寄りか青寄りか」「明るいか暗いか」「くすんでいるか澄んでいるか」をざっくり言葉にしてみてください。

そのうえで、自分の画材で近い色を再現してみると、単なる真似ではなく「観察+再構成」の練習になり、色の理解が一段深くなっていきます。

大事なところ:

紫の上達は、混色のテクニックだけでなく「世の中の紫をどれだけ意識して見るか」で差がつくので、日常の中で気になった紫をメモしておくと、作品づくりの引き出しがどんどん増えていきます。

まとめ

紫は一見むずかしそうに感じられますが、「マゼンタ系の赤+シアン系の青」という基本と、「黄色方向の色を混ぜすぎない」というルールさえ押さえれば、ぐっと扱いやすい色になってくれます。

絵の具では、画材ごとの特性を意識しながら、赤と青の比率や黒・白の使い方を丁寧に調整することで、澄んだ紫から深い紫まで作り分けができます。

色鉛筆やペンでは、重ねる順番と筆圧のコントロールがカギになり、「明るい色から重ねる」「紙の白を残す」というシンプルなコツで、にごりを抑えた紫を描きやすくなります。

デジタルでは、RGBやHSVの数値を味方にしながら、目的に合わせて何種類かの紫をプリセットとして持っておくと、作品ごとに迷う時間をぐっと減らせます。

最後に、ラベンダー系・ディープパープル・和の紫など、イメージ別に複数の紫を意識して使い分けていくと、作品全体の世界観も自然と豊かになっていきます。

まずは手元の赤と青で、1ページぶんの紫チャートを作ってみてください。

それだけでも、「自分の道具で作れる紫の範囲」が目に見える形になり、次の作品での色選びがぐっと楽になります。

よくある質問(FAQ)

Q. 紫色は必ず赤と青を同じ量で混ぜればよいですか?

A. 基本は同じ量から試すと安定しやすいですが、赤を少し増やすと暖かい紫、青を増やすと落ち着いた紫になるので、目的に合わせて比率を変えるのがいちばん現実的です。

Q. 紫を作ろうとして混ぜたらいつも灰色っぽく濁ってしまいます。どうすれば防げますか?

A. 黄色っぽい赤や緑がかった青を使っていると補色が混ざりやすく濁るので、マゼンタ系の赤とシアン系の青を選び、黒は入れずに少量ずつ混ぜるときれいに仕上がりやすくなります。

Q. 手持ちの絵の具に紫が入っている場合でも、自分で混ぜて作る意味はありますか?

A. 既成の紫はとても便利ですが、赤寄りや青寄り、くすんだ紫など細かくコントロールしたいときは混色のほうが自由度が高いので、作品の幅を広げる練習として混ぜて作る意味は十分にあります。

Q. 色鉛筆やペンでも、絵の具と同じように紫を作れますか?

A. 絵の具ほど自由には混ざりませんが、赤系と青系を何度か重ね塗りすることでかなり幅広い紫を表現できるので、紙の質感も含めていくつかの組み合わせを試してみると、自分なりの定番の作り方が見つかります。

Q. デジタルイラストで紫を作るとき、どんなカラーコードから試すとよいですか?

A. ラベンダー系ならR230 G200 B255前後、濃い紫ならR90 G60 B150前後などを目安にして、そこから明度と彩度を上下させつつ、自分の作品の雰囲気に合う値をプリセット登録しておくと便利です。

Q. 子どもに紫の混色を教えるときのポイントはありますか?

A. 赤と青を1対1、赤多め、青多めの3パターンを並べて作ってみると違いがとてもわかりやすいので、「どれが好き?」と会話しながら遊び感覚で混色を体験してもらうと、色への興味も自然に育ちやすくなります。

参考文献・出典