絵の具で好きな緑を作りたいのに、混ぜると「にごった色」になってしまうことってありますよね。

特に、セットに入っている緑だけでは物足りなくて、「もっと黄緑に」「もっと濃い森の緑に」と思う場面はとても多いです。

実は、緑色は「青と黄色の混ぜ方」と「ちょっとした足し算」を押さえるだけで、かなり自由にコントロールできるようになります。

この記事では、基本の緑から濃い緑・黄緑・エメラルドグリーン・深緑まで、具体的な混色レシピと失敗しにくいコツを整理していきます。

水彩でもアクリルでも考え方はほぼ同じなので、「どう混ぜればいいか」がスッと分かるようになりますよ。

【この結論まとめ】

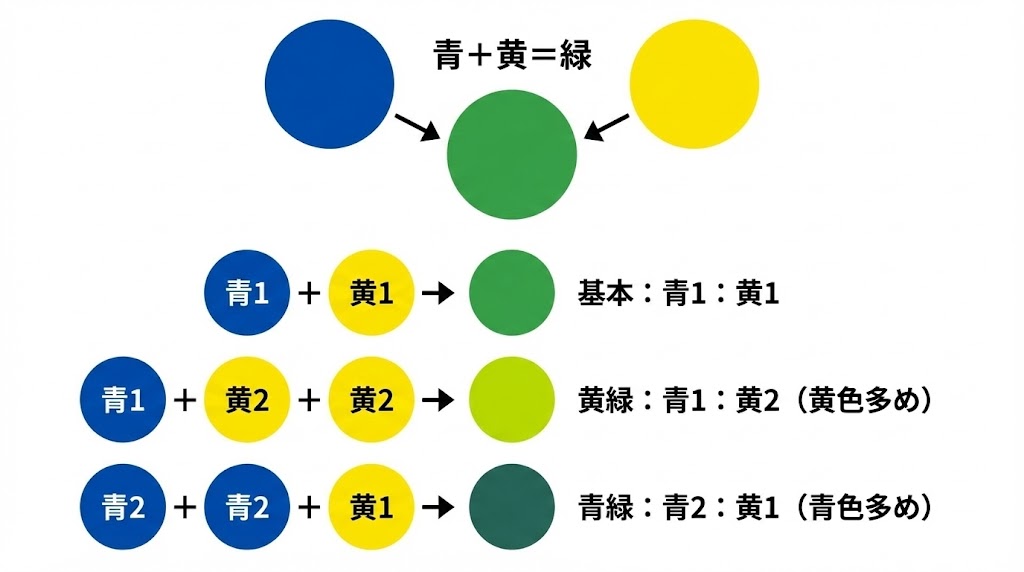

- 緑色は基本的に「青+黄色」で作り、まずは青1:黄1の割合から試すと調整しやすいです。

- 濃い緑は「青を多め」か「既存の緑+少量の黒・補色」、明るい黄緑は「黄色多め+少量の白」で作ると狙いやすくなります。

- エメラルドグリーンや深緑などの名前付きグリーンも、青系・黄系・茶色系の足し方を覚えると再現しやすくなります。

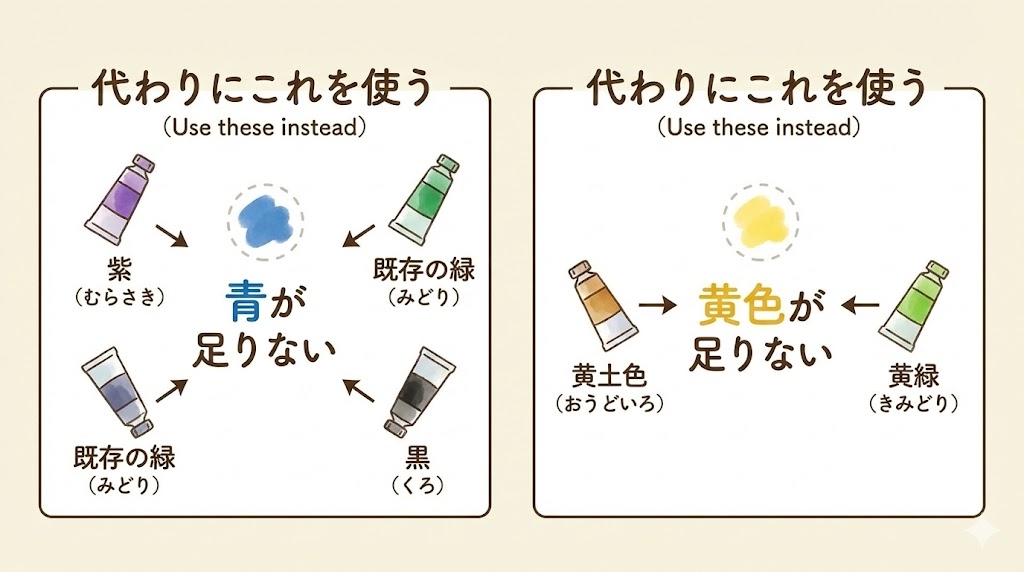

- 青や黄色が足りないときは、紫・黒・黄土色・既存の黄緑などを代わりに使うと、近い緑が作れます。

- 失敗しても「少し白を混ぜる」「補色を控える」などのリカバリー手順を知っておくと、パレット上で色を生かしやすくなります。

緑色の作り方は青と黄色が基本|絵の具の混ぜ方と割合の目安

緑色は、絵の具の世界では「青」と「黄色」を混ぜて作るのが基本になります。

まずはこの組み合わせを、しっかり自分の手で試してみることが近道です。

緑色は青と黄色を混ぜて作る|基本の考え方と色の三原色

絵の具では、よく「色の三原色」としてシアン(青みの強い水色)・マゼンタ(赤紫)・イエロー(黄色)が紹介されます。

このうち、シアンとイエローを混ぜたときにできる中間の色が、緑の領域にあたると考えるとイメージしやすいです。

一般的な学童用の絵の具セットでは「シアン」という名前で入っていないこともありますが、「ふつうの青(水色寄りの青)」と「黄色」を混ぜると、同じ考え方で緑が作れます。

青と黄色を混ぜるときのコツは、「必ず明るい方(黄色)の量を多めに用意し、そこに青を少しずつ足していく」イメージです。

最初から青をたっぷり出してしまうと、暗い緑になりやすく、調整が大変になります。

ここがポイント:

青と黄色は、必ず「黄色多め」の状態からスタートし、青を少しずつ追加して好みの緑を探すとにごりにくくなります。

青と黄色の割合で変わる緑色の印象|標準・濃いめ・明るめ

青と黄色の割合を変えるだけで、かなり印象の違う緑が作れます。

まずは標準的な緑を決めておくと、そこから「少しだけ濃く」「少しだけ明るく」と調整しやすくなります。

ここでは、水彩絵の具をイメージした目安の割合をまとめます。

【緑色の基本混色レシピ早見表】

| パターン | 青:黄の目安 | 仕上がりの印象 |

|---|---|---|

| 標準の緑 | 1:1 | 素直な中間の緑で、草や葉っぱに使いやすい |

| やや濃い緑 | 2:1 | 青みが強く、深い緑に近づく |

| やや明るい緑 | 1:2 | 黄み寄りで、明るい葉や若葉のイメージ |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

標準の緑を作るときは、パレット上で「青1:黄1」を目安に混ぜてみて、そこからどちらかを少し足して調整していくとスムーズです。

自分の中で「この色が基準の緑」という色を一つ作っておくと、絵全体の色合わせもしやすくなります。

一言まとめ:

基準になる「マイ緑」を青1:黄1で決めておくと、そこから濃くする・明るくする調整が楽になります。

画材別に気をつけたいポイント|水彩・アクリル・ポスターカラー

同じ「青+黄」でも、水彩とアクリル、ポスターカラーでは仕上がりが少し変わります。

水彩は水の量が多いほど透明感が出て、混ぜすぎるとにごりが目立ちやすくなります。

アクリルは発色が強めで乾くと少し暗く見えることがあるので、混ぜるときは完成イメージよりわずかに明るめを狙うとよいです。

ポスターカラーは不透明でマットな仕上がりになりやすく、白を混ぜると一気にパステル調になります。

それぞれの画材で、同じレシピでも「仕上がりの見え方」は少し変わるので、小さな紙で試し塗りをしてから本番に使うと安心です。

注意点:

画材によって乾いた後の色の見え方が変わるので、必ず小さく試し塗りしてから本番の絵に使うと失敗しにくくなります。

濃い緑や明るい緑を作り分ける|「暗さ」と「明るさ」のコントロール術

濃い緑や明るい黄緑を作りたいときは、「暗さ」と「明るさ」を別々に考えると整理しやすくなります。

暗さを調整するときは黒や補色、明るさを調整するときは白や黄色が役割を持つとイメージしておくとよいです。

濃い緑色は黒や補色を少しだけ|暗くしすぎない混色のコツ

濃い緑を作ろうとして、黒を入れすぎて真っ黒に近くなってしまうことはとてもよくあります。

濃い緑を作る基本は、「青を多めにして、必要であれば黒をほんの少しだけ足す」という順番です。

完全な黒ではなく、補色(緑の補色は赤〜赤紫)の絵の具をごく少量混ぜても、落ち着いた深い緑になります。

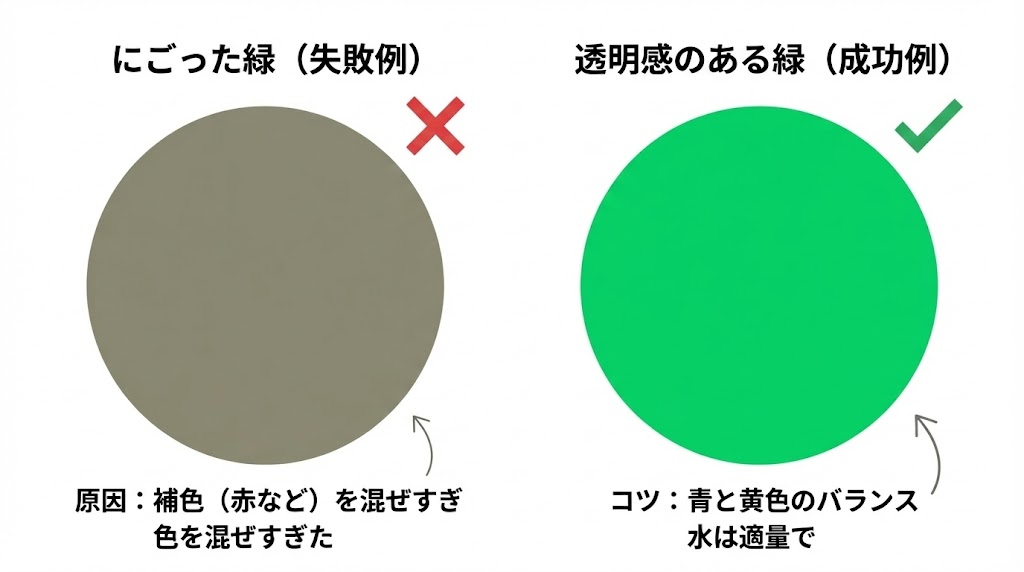

ただし、補色を入れすぎるとグレー寄りににごるので、「ほんのひとタッチ」から様子を見るのが安全です。

失敗しないコツ:

濃い緑を作るときは、まず「青多めの緑」を作ってから、黒か補色を少しだけ足して様子を見ると、にごらせずに濃さを調整しやすくなります。

明るい黄緑は黄色多め+白少量でやわらかく仕上げる

明るい黄緑にしたいときは、「黄色を多めにする」ことが基本になります。

青は少しだけ混ぜて、黄色とのバランスを見ながら調整すると、鮮やかな黄緑に近づいていきます。

さらにやわらかいパステル調にしたいときは、白をほんの少しだけ混ぜると、やさしい黄緑になります。

白を入れすぎると一気にくすんで見えたり、ポスターカラーでは塗りムラが目立つこともあるので、「最後の微調整」で使うイメージが安心です。

要点まとめ:

黄緑を作るときは「黄色を主役、青は少しだけ、白は仕上げ」と覚えると、イメージに近い明るさを出しやすくなります。

影の緑と日の当たる緑|自然な葉っぱ色の作り方

自然な風景を描くとき、同じ木でも日が当たる部分と影の部分で緑の色は大きく変わります。

日の当たる葉っぱは、黄色寄りで少し明るく、彩度の高い色にすると「光が当たっている感じ」が出やすくなります。

影になった葉っぱは、青寄りで少し暗く、場合によっては青紫や少量の補色を混ぜて色味を落ち着かせます。

一つの木の中でも「黄みの明るい緑」「青みの深い緑」「中間の緑」を使い分けると、立体感や奥行きが出やすくなります。

【トーン別緑色の作り分け早見表】

| トーン | 主な混色 | 用途のイメージ |

|---|---|---|

| 日の当たる明るい葉 | 黄多めの緑+少量の白 | 光の当たる葉・若葉・新芽 |

| 中間の葉 | 青1:黄1の標準緑 | 樹冠の中心部分・一般的な草むら |

| 影になった葉 | 青多めの緑+少量の黒や補色 | 木の陰・奥まった森・夕方の緑 |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

ちょっと深掘り:

影の緑を「黒+標準の緑」で作るより、「青多めの緑+少量の補色」で作る方が、暗いのに色味が残りやすく自然な仕上がりになります。

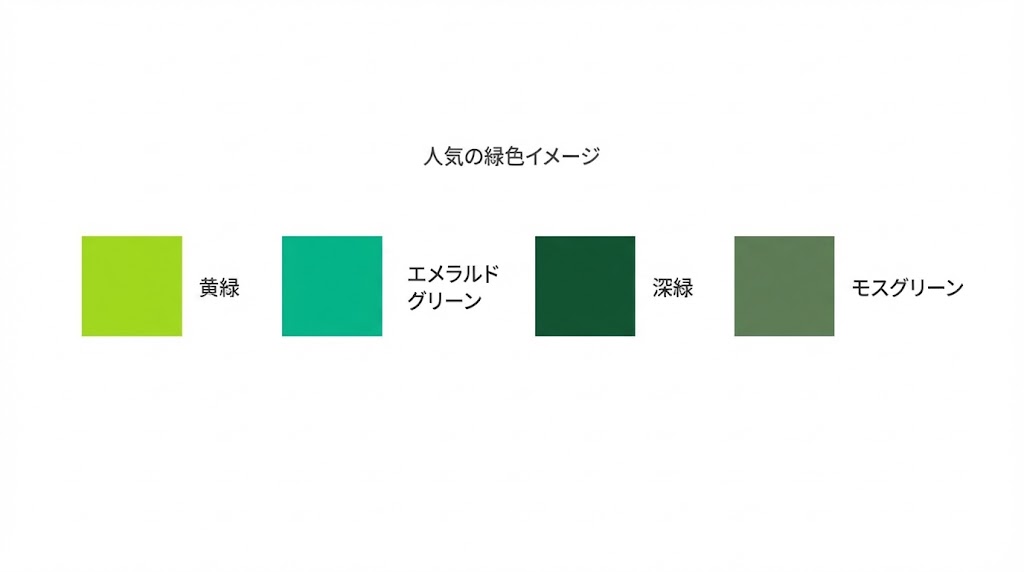

黄緑・エメラルドグリーン・深緑など人気グリーンの混色レシピ集

ここからは、よく使う黄緑・エメラルドグリーン・深緑など、名前付きの緑色をどう作るかを整理していきます。

正解は一つではありませんが、「この組み合わせをベースに微調整する」という目安を持っておくと便利です。

黄緑色の作り方|子ども向けポップな色から落ち着いた黄緑まで

子ども向けのイラストやポップなポスターでは、明るい黄緑がよく使われます。

この場合は、黄色2〜3に対して青を1程度入れ、必要であれば白を少し混ぜて柔らかさを出します。

一方で、落ち着いた黄緑にしたいときは、黄色2に対して青1をベースに、ごく少量の茶色やグレーを混ぜると「大人っぽい」黄緑になります。

背景に広く塗る黄緑は、あまり彩度が高すぎると目が疲れやすいので、少しだけ白やグレーで彩度を落とすとバランスが取りやすくなります。

ここがポイント:

黄緑は「黄色多め+青少なめ」が基本で、ポップにしたいときは白で明るく、落ち着かせたいときは茶色やグレーで少しだけ彩度を抑えると良いバランスになります。

エメラルドグリーンの作り方|青みの強い爽やかな緑を作る

エメラルドグリーンは、青みが強くて透明感のある爽やかな緑です。

基本の作り方は、「シアン系の青+少量の黄色+必要に応じて少量の白」です。

手元の絵の具では、「ビリジアン」や「シアン」に黄色をほんの少し混ぜると、エメラルドグリーンに近い色が作りやすくなります。

少しだけ白を足すと、宝石のような明るさが出て、水や海の色にも使いやすい色味になります。

一言まとめ:

エメラルドグリーンは、「青が主役で黄色は脇役、最後に白で透明感を整える」という順番で混ぜるとイメージに近づきやすくなります。

深緑・モスグリーンの作り方|黄色と茶色を使ったくすみ系レシピ

深緑やモスグリーンは、落ち着いた大人っぽい緑として、服やバッグの色にもよく使われるトーンです。

絵の具で作るときは、「標準の緑」に少量の茶色(バーントシェンナなど)や赤系の色を混ぜると、くすんだ深い緑になります。

青を少し多めにしてから茶色を足すと、暗さと渋さが出て、森の奥のような雰囲気を出すことができます。

モスグリーンにしたいときは、茶色に加えて少量のグレーや黒を合わせ、「少しくすませる」イメージで調整するとよいです。

【代表的な緑系カラーと混色レシピ一覧】

| 色名 | 混ぜる色の例 | 印象・使いどころ |

|---|---|---|

| 黄緑 | 黄多めの緑+少量の白 | ポップなイラスト・若葉・キャラクター |

| エメラルドグリーン | シアン系の青+少量の黄+少量の白 | 海・宝石・爽やかなアクセントカラー |

| 深緑 | 標準の緑+少量の茶色や赤 | 森・制服・落ち着いた背景 |

| モスグリーン | 深緑+少量のグレーや黒 | 大人っぽい服・バッグ・インテリア |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

覚えておきたい:

深緑やモスグリーンは、「標準の緑+茶色系」でくすみを作り、必要に応じてグレーや黒で暗さを整えると、落ち着いたトーンに仕上がります。

青や黄色が足りないときの緑色の作り方と色選びの工夫

手持ちの絵の具が限られていて、「青がない」「黄色がない」ということもよくあります。

そんなときでも、近い色をうまく使うと、かなりそれらしい緑を作ることができます。

青がないときに近い緑を作るには|黒・紫・既存の緑の活かし方

青の絵の具がないときは、「黒」「紫」「既にある緑」をうまく使う方法があります。

黒を少量混ぜると彩度は落ちますが、黄緑系の色から「くすんだ緑」に近づけることができます。

紫を少し足すと、青みが補われて深みのある緑に寄せることができます。

手元に既に緑のチューブがあるなら、それをベースに黄色や白で明るさを調整して使うのも有効です。

実践ポイント:

青がなくても、「黄緑+黒少量」や「黄系の色+紫少量」などで、目的に合わせた緑に近づけることができます。

黄色がないときに近い緑を作るには|黄土色・黄緑などの代用

黄色の絵の具がないときは、「黄土色」や「黄緑」、あるいはオレンジ系の色を代わりに使う方法があります。

黄土色は黄色より少しくすんでいますが、青と混ぜると落ち着いた緑になりやすいです。

既に黄緑のチューブがある場合は、それに青を少し足すと、標準的な緑に近づけることができます。

オレンジ系を使うときは、赤みが強くなりすぎないように青を少し多めにし、グレーや白で整えてあげるとよいです。

注意点:

黄色の代わりに赤みの強い色を使うときは、青を多めにしてバランスを取り、必要であれば白やグレーで落ち着かせるとにごりを抑えやすくなります。

ペン・色鉛筆・インクなど絵の具以外で緑を作る考え方

ペンや色鉛筆など、すでに色が決まっている画材でも、重ね塗りを使えば緑に近い色を作ることができます。

黄色の上から水色や薄い青を重ねると、緑に近い色味になります。

逆に、水色の上から黄色を重ねても似た効果が出るので、紙の上で「どちらを下にするか」を試してみるとよいです。

インクの場合は混色するとにごりやすいため、薄い層を何回か重ねる「グレージング」のような塗り重ねを意識すると、透明感のある緑を作れます。

【色が足りないときの代替色早見表】

| 足りない色 | 代わりに使える色 | 注意点 |

|---|---|---|

| 青 | 黒・紫・既存の緑 | 彩度が落ちやすいので、少量ずつ足して様子を見る |

| 黄 | 黄土色・黄緑・オレンジ系 | 赤みが強くなりすぎないように青や白で調整する |

| 白 | 水多めの薄い色・パステル調の色 | 完全な白にはならないが、明るさを足すイメージで使う |

(出典:エコのタネ(キヤノン))

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

大事なところ:

「足りない色は完全には再現できない」前提で、近くの色を少しずつ混ぜて使うと、手持ちの画材でも目的に近い緑を作りやすくなります。

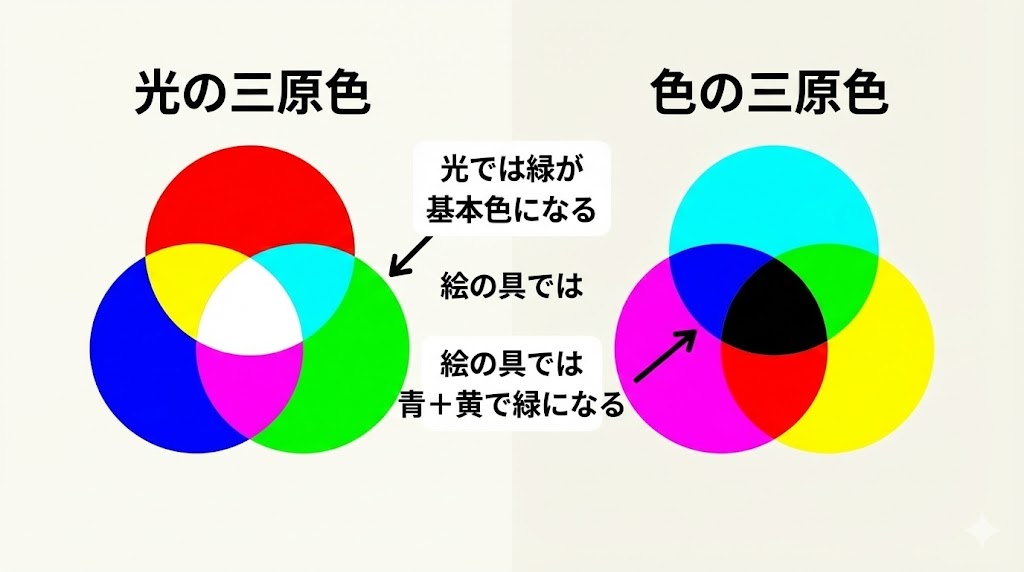

光の三原色と色の三原色|なぜ緑が見えるのかをサッと理解する

緑色の作り方をもう一歩深く理解したいときは、「光の三原色」と「色の三原色」の違いを押さえると整理しやすくなります。

ここを知っておくと、「なぜ絵の具では青+黄で緑なのに、光では緑そのものが基本色なのか」が腑に落ちます。

光の三原色では緑そのものが基本色になる仕組み

テレビやスマートフォンの画面など、光で色を表現するときは「光の三原色」として赤(R)・緑(G)・青(B)が使われます。

この3色の光を強さを変えながら足し合わせることで、さまざまな色を表現しています。

光の世界では、緑は赤や青と同じ「基本となる光の色」の一つなので、そのままG(Green)として扱われます。

補足:

光は「足し算」で明るくなっていくので、赤+緑で黄色、赤+青でマゼンタ、緑+青でシアンといった組み合わせが生まれます。

絵の具の三原色では青+黄で緑になる理由

一方、絵の具は光を反射する性質を利用して色が見えています。

絵の具の三原色(シアン・マゼンタ・イエロー)は、「どの波長の光を吸収し、どの波長を反射するか」の違いで色が分かれています。

シアンの絵の具は赤っぽい光を主に吸収し、緑〜青の光を多く反射します。

イエローの絵の具は青っぽい光を吸収し、赤〜緑の光を多く反射します。

シアンとイエローを混ぜると、「赤も青もかなり吸収され、主に緑の光が残って反射される」ため、緑に見えるという仕組みです。

1分で要点:

絵の具の世界では、シアンとイエローが「赤と青の成分をそれぞれ吸収しあう」ことで、結果的に緑の光が残って見える、と考えると理解しやすくなります。

補色と混色|混ぜるほど暗くなるのはなぜか

補色とは、色相環で向かい合う位置にある色の組み合わせのことです。

緑の補色は赤〜赤紫系で、この組み合わせを混ぜると、お互いの色を打ち消し合うように見えます。

その結果、彩度が落ちてグレーや茶色っぽい色になり、「暗くにごった色」に感じられます。

濃い緑を作るときに補色を少し使うのは効果的ですが、入れすぎるとすぐに彩度が失われてしまうので、量のコントロールが大事になります。

【光の三原色と色の三原色の比較表】

| 種類 | 三原色 | 緑の位置づけ |

|---|---|---|

| 光の三原色 | 赤・緑・青(RGB) | 緑そのものが基本の光の一つ |

| 色の三原色(絵の具) | シアン・マゼンタ・イエロー(CMY) | シアン+イエローの混色として現れる |

(出典:京都市教育委員会)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

ちょっと深掘り:

「光は足し算、絵の具は引き算」と覚えておくと、なぜ同じ緑でも扱いが違うのか、混色で暗くなる理由などが理解しやすくなります。

子どもや初心者に緑色の作り方を教えるときのステップ

子どもや初心者に色の作り方を教えるときは、いきなり理屈から入るよりも「手を動かして体験してもらう」ことが大切です。

ここでは、年齢や経験に応じた段階的な教え方の目安を整理します。

失敗しにくいパレットの使い方と混色の順番

混色の失敗の多くは、「パレットがすぐに全部にごってしまう」ことから起こります。

パレットでは、まず黄色を出し、その隣に青を出し、真ん中のスペースで少しずつ混ぜていくようにすると整理しやすいです。

一度に大量に混ぜるのではなく、「少量を混ぜて試し塗り→必要に応じて色を足す」という小さなステップで進めると、失敗が少なくなります。

筆を洗う水も、こまめにきれいな水に替えることで、意図しない色混ざりを防ぐことができます。

初心者がつまずく点:

最初から大量に混ぜたり、汚れた水のまま使い続けたりすると、パレットも画用紙もすぐににごってしまうので、「少量ずつ」「水をこまめに替える」と声かけするのが効果的です。

小学生にも伝わる「青+黄=緑」の体験型レッスン例

小学生には、「青い丸と黄色い丸を塗って、その間を混ぜてグラデーションを作る」活動が分かりやすいです。

紙に青と黄色の丸を少し離して描き、その間を少しずつ混色した緑で埋めていくと、「青から黄へ変わる途中にたくさんの緑がある」ことが視覚的に分かります。

「どのあたりの緑が一番好きか」「葉っぱの色に近いのはどこか」など、質問をしながら進めると、自分の言葉で色を見分ける練習にもなります。

アドバイス:

結果だけ教えるのではなく、「混ざっている途中の色をたくさん見比べる」活動を入れると、緑の微妙な違いに気づく力が育ちやすくなります。

ワークシートや自由研究に発展させるアイデア

緑色の作り方は、自由研究のテーマとしても扱いやすい内容です。

例えば、「青と黄色の割合を変えて、どんな緑になるかを記録する表」を作ると、実験らしいまとまりになります。

作った色を色見本として並べ、横に「青○滴+黄○滴」「明るい・暗い・くすんでいる」などの感想を書き込むと、立派なワークシートになります。

写真に撮ってまとめたり、グラフやチャートのように並べたりすると、見栄えの良い自由研究として仕上げやすくなります。

【学年別・緑の作り方の教え方の目安】

| 対象 | 説明の深さ | 活動の例 |

|---|---|---|

| 低学年 | 「青と黄を混ぜると緑になる」程度の簡単な説明 | グラデーションづくり・好きな緑を探す遊び |

| 中学年 | 割合を変えると色が変わることを実感する | 滴数を数えながらレシピを記録する活動 |

| 高学年〜中学生 | 三原色や補色の考え方も少し紹介する | 緑の作り方と色の仕組みをまとめる自由研究 |

(出典:岐阜県教育委員会)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

要点:

年齢や経験に合わせて「遊び感覚→簡単な記録→仕組みの理解」と段階を踏むと、無理なく色の世界を広げていくことができます。

緑色の混色でよくある失敗とリカバリー方法をまとめてチェック

最後に、緑色の混色でよく起こるトラブルと、そこから立て直すための具体的な方法を整理します。

失敗のパターンを知っておくと、パレット上の色を捨てずに別の色として活かしやすくなります。

濁った緑になってしまう原因とやり直しのコツ

「思っていたよりもグレーっぽくて、にごった緑になってしまった」というケースはとても多いです。

原因の一つは、補色や黒を入れすぎたこと、もう一つは汚れた水や筆で何色も混ざってしまったことです。

にごった緑を少しでも活かしたいときは、白を少量混ぜて明るさを上げると、落ち着いたパステル調の色として使える場合があります。

あるいは、樹木の影・地面・岩など、「くすんだ色がちょうど良いモチーフ」に回すのも一つの方法です。

失敗しないコツ:

きれいな緑を使いたい部分と、くすんでも良い部分を描き分けると、にごってしまった色も背景や影として活かしやすくなります。

思ったより暗くなった・明るくなりすぎたときの調整法

緑が暗くなりすぎた場合は、白か黄色を少量ずつ混ぜて様子を見るのが基本です。

白を混ぜると明度が上がり、黄色を混ぜると明るさとともに黄みが強くなります。

逆に明るくなりすぎた場合は、少量の青や既存の深緑を混ぜて深さを足していきます。

一度に大きく変えようとせず、「一滴ずつ調整する」感覚で少しずつ変化を見ていくと、狙ったところで止めやすくなります。

判断の基準:

「暗くしすぎた」と感じたときは白、「黄緑に寄りすぎた」と感じたときは青を足す、というシンプルな基準を持っておくと迷いにくくなります。

パレット上の色を活かして別の色に変えるアイデア

使いきれなかった緑や、少し失敗した色も、工夫次第で別の色として再利用できます。

にごった緑は、茶色やグレーを少し足すことで土や岩、建物の影などに使える落ち着いた色に変わります。

少し明るすぎる緑は、青や紺色を足すことで遠くの山の色などに使える落ち着いたブルーグリーンに変化させられます。

完全に思い通りにならなかった色でも、「何かに使えないか」と発想を変えると、パレットの色を無駄にせずに済みます。

【緑色の混色トラブル別・対処早見表】

| よくあるトラブル | 原因の傾向 | おすすめの対処 |

|---|---|---|

| にごった緑になった | 補色や黒の入れすぎ・水や筆の汚れ | 白や水を足して明るくし、背景や影として活かす |

| 暗くなりすぎた | 黒や青を一度に入れすぎた | 白か黄色を少量ずつ混ぜて調整する |

| 明るくなりすぎた | 白や黄色を入れすぎた | 青や深緑を少しずつ足して深さを戻す |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

見逃せないのが:

どんな失敗色でも、用途を変えれば十分に役に立つことが多いので、「どこに使えば生きるか」を考える視点を持つと、混色の練習がぐっと楽しくなります。

まとめ

緑色は、絵の具の世界では「青と黄色をどう混ぜるか」でほとんどが決まる色です。

基本の緑を青1:黄1で作り、そこから濃さや明るさを少しずつ変えていくと、自分の好みに合った緑が見つけやすくなります。

濃い緑や深緑は、青を多めにして黒や補色・茶色を少しだけ足し、黄緑や明るい緑は黄色多め+少量の白で作ると、イメージ通りのトーンを狙いやすくなります。

青や黄色が足りないときでも、黒・紫・黄土色・黄緑などをうまく使えば、かなり近い緑を作ることができます。

失敗してにごった色や暗くなりすぎた色も、背景や影、別のモチーフとして活かすアイデアを持っておけば、混色そのものが「試す楽しさ」に変わっていきます。

まずはパレット上で小さく実験するつもりで、青と黄色の割合を変えながら、好きな緑をいくつかストックしてみてください。

それだけで、次の絵の中で使える色のバリエーションがぐっと広がっていくはずです。

よくある質問(FAQ)

Q. 絵の具で緑色は何色と何色を混ぜればいいですか?

A. 基本は青と黄色を混ぜて作ります。まずは青1:黄1を目安にして、そこから青を増やせば濃い緑に、黄色を増やせば明るい緑に調整していくと分かりやすいです。

Q. 濃い緑色を作りたいときは、どの色をどのくらい足せばいいですか?

A. 青を多めにした緑に、黒か補色を少量だけ足すのがおすすめです。一度に入れすぎるとすぐに真っ暗になるので、筆先につけたごく少量から試して深さを調整していきましょう。

Q. 明るい黄緑色を作るときのおすすめの混色レシピはありますか?

A. 黄色2〜3に対して青1程度を混ぜ、必要に応じて白を少し足すレシピが使いやすいです。ポップな黄緑にしたいときは白多め、落ち着かせたいときは茶色やグレーをほんの少し足すとバランスが整います。

Q. エメラルドグリーンやモスグリーンなど、名前付きの緑色は絵の具で再現できますか?

A. シアン系の青+少量の黄+白でエメラルドグリーン、標準の緑+茶色+少量のグレーでモスグリーンに近づけます。手持ちの青・緑・茶色の組み合わせを少しずつ変えながら、イメージに一番近いレシピをメモしておくと再現しやすくなります。

Q. 青の絵の具がないときに、緑色に近い色を作る方法はありますか?

A. 黄緑や黄土色に黒や紫を少量混ぜると、くすんだ緑に近づけることができます。鮮やかな緑にはなりにくいですが、影や背景などに使う落ち着いた色としてなら十分活用できます。

Q. 水彩・アクリル・ポスターカラーなど、画材によって緑色の作り方は変わりますか?

A. 混ぜる色の組み合わせは同じですが、乾いた後の見え方が少しずつ違います。水彩は透明感が強く、アクリルはやや暗く、ポスターカラーはマットに見えやすいので、小さな紙で試し塗りしてから本番に使うと安心です。

Q. 混ぜすぎて濁ってしまった緑色を元に戻すことはできますか?

A. 完全に元には戻せませんが、白や水を足して明るくすることで別の用途に活かせます。土や岩、影などくすんだ色が合うモチーフに使い回す発想を持つと、失敗した色も無駄になりにくいです。

参考文献・出典

- サクラクレパス「色の作り方コラム 緑色の作り方」

- エコのタネ「色を作ろう」

- 岐阜県学習コンテンツ「色を混ぜる」

- 京都市教育委員会 理科オンライン「光の3原色と色の3原色」

- 日本ガイシ「光の三原色 光の足し算引き算」