エメラルドグリーンの青みがかったきれいな緑を、手持ちの画材だけで作れたらうれしいですよね。

セットに入っていなかったり、混ぜているうちに濁ってしまったりして、「正解の作り方が知りたい」と感じている人も多いはずです。

実はエメラルドグリーンは、基本の数色さえあればかなり安定して再現しやすい色なんです。

絵の具だけでなく、色鉛筆やジェルネイル、レジンでも「青系+緑系」の考え方さえ押さえれば、宝石や海のような雰囲気までしっかり作り分けられます。

この記事では、まず絵の具でのおすすめ割合を早見表で整理し、そこから画材別のコツや失敗しやすいポイント、近い色との違いまで一気に整理していきます。

【この結論まとめ】

- エメラルドグリーンは「緑+青+白」または「青+黄+白」を基本に、比率と足す順番を意識すれば、手持ちの絵の具で安定して作れる。

- 明るさ・濃さ・透明感は、白・黄・青・水(メディウム)のバランスでコントロールでき、黒を使わずに影色を作ると澄んだ印象になる。

- 色鉛筆・ジェルネイル・レジンでも、青系と緑系の重ね方と「混ぜすぎない」工夫を押さえれば、宝石や海のようなエメラルドグリーンを再現しやすい。

- ブルーグリーンやミントグリーンなど近い色との違いを知ると、配色の幅が広がり、作品全体の雰囲気を思い通りにコントロールしやすくなる。

ここからは、最初に「絵の具でどう混ぜればいいか」から確認していきましょう。

エメラルドグリーンの作り方早見表|絵の具での基本割合

まず押さえたいのは、エメラルドグリーンは絵の具セットの基本色を混ぜるだけで作れるということです。

絵の具なら「緑+青+白」か、緑がないときは「青+黄+白」が基本のレシピになります。

【エメラルドグリーンの基本混色レシピ表】

| レシピ | 目安の割合 | 仕上がりのイメージ |

|---|---|---|

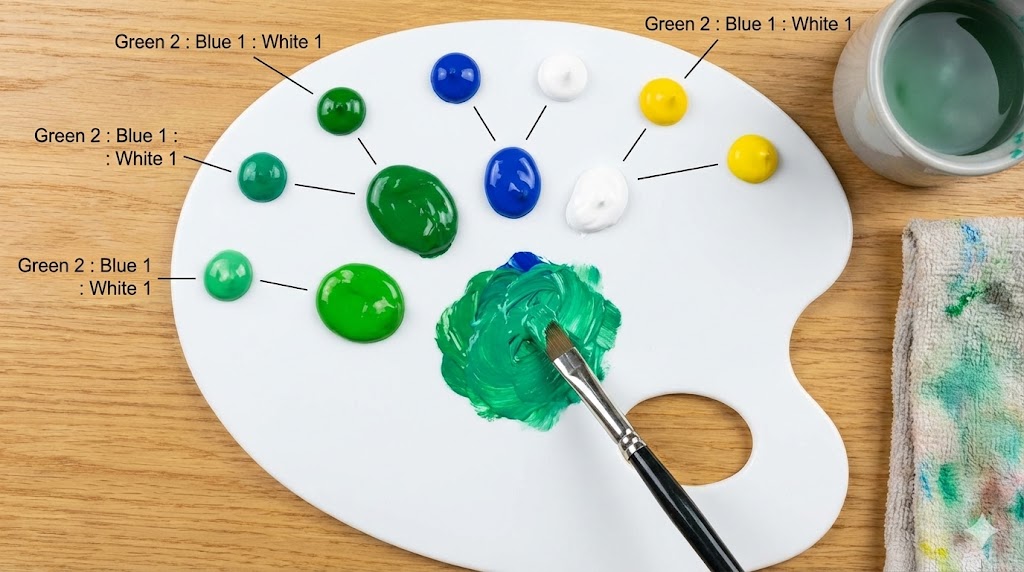

| 緑+青+白(標準) | 緑2:青1:白1 | 一般的なエメラルドグリーン |

| 緑+青+白(明るめ) | 緑2:青1:白2 | やわらかく爽やかな青緑 |

| 緑+青+白(深め) | 緑2:青2:白1 | 宝石や深い森のような色 |

| 青+黄+白(標準) | 青1:黄1:白1 | 緑がないセット向けの定番レシピ |

| 青+黄+白(青強め) | 青2:黄1:白1 | 青みの強いクールな青緑 |

| 青+黄+白(黄多め) | 青1:黄2:白1 | 黄緑寄りでポップな印象 |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

緑+青+白で作るベーシックなエメラルドグリーン(目安は緑2:青1:白1)

いちばん扱いやすいのは、緑をベースに青と白を足していく作り方です。

パレットに緑を多めに出し、青と白を少しずつ足しながら混ぜていくのが基本の流れになります。

最初から全部を混ぜ切らず、少しずつ色を変えたサンプルを並べておくと、好みの色を比較しやすくなります。

迷ったときは「緑2:青1:白1」をスタート地点として、青か白を少しだけ動かすと調整しやすいです。

ここがポイント:

緑を主役にして青と白を足していくと、濁りにくくコントロールしやすいエメラルドグリーンになりやすいです。

緑がないときの青+黄+白レシピ(青1:黄1:白1など)

学童用の12色セットなどで、そもそもチューブに「緑」が入っていないケースもあります。

その場合は「青+黄+白」で緑そのものを作りながら、同時にエメラルドグリーンに寄せていくイメージになります。

青と黄を同じくらいの量で混ぜると、まず標準的な緑ができるので、そこに白を少量ずつ足して明るさを調整します。

もう少し青みを強くしたいときは、緑ができたあとに青をほんの少しだけ追加するようにするとバランスを崩しにくいです。

要点まとめ:

緑がないときは「青+黄」でまず緑を作り、そこから白と青でエメラルドグリーンに近づけていくと安定しやすいです。

明るいエメラルドグリーンにしたいときの白・黄の足し方

「もっと明るく爽やかにしたい」ときは、白と黄色の使い方がカギになります。

白を増やすと一気にトーンが上がるので、最後の仕上げに少量ずつ足すイメージで調整すると失敗を防ぎやすいです。

黄を少しだけ足すと、少し春っぽいミント寄りの明るさが出て、やさしい印象のエメラルドグリーンになります。

逆に白も黄も入れすぎると、青みが弱くなって「ただの黄緑」に見えやすいので注意が必要です。

注意点:

明るくしたいときでも、白と黄は「最後に少しずつ」が鉄則で、一度に入れすぎるとエメラルドらしい青みが失われやすくなります。

海や宝石を描くときの「濃いめエメラルドグリーン」の作り方

海の深い部分や宝石のような雰囲気を出したいときは、やや青を強くして色を引き締めると効果的です。

基本の「緑2:青1:白1」からスタートし、青をほんの少しだけ追加していきながら、好みの深さを探します。

あまり暗くしすぎたくない場合は、別で少し明るいエメラルドも作っておき、絵の中で塗り分けると立体感が出ます。

黒を足して暗くするのは簡単ですが、透明感が失われやすいので、まずは青や補色を少しだけ足す方法を試してみるとよいです。

失敗しないコツ:

深みを出したいときも、黒ではなく青を少しずつ増やし、必要に応じて別の明るいエメラルドと塗り分けると、濁らずにメリハリを付けやすくなります。

水彩・アクリル・ポスターカラーでの違い|絵の具の種類別で迷わないコツ

同じエメラルドグリーンでも、水彩・アクリル・ポスターカラーでは発色や扱い方が少しずつ変わります。

絵の具のタイプごとの特徴を知っておくと、「イメージと違った」というズレを減らしやすくなります。

【絵の具の種類別・混色しやすさ比較表】

| 絵の具の種類 | 発色と質感の特徴 | エメラルドに向く使い方 |

|---|---|---|

| 水彩絵の具 | 水の量で透明〜半透明に調整しやすい | 透明感のある海や宝石の表現 |

| アクリル絵の具 | 不透明で発色が強く乾くと耐水性 | ビビッドでしっかりした宝石色 |

| ポスターカラー・学童用 | マットで均一な塗り面になりやすい | イラスト・ポスターのベタ塗り |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

水彩絵の具で作るときのポイント(発色と水の量のバランス)

水彩絵の具は、水の量がそのまま色の濃さと透明感に直結します。

エメラルドグリーンを作るときは、まず少なめの水で混色してから、塗るときに水を足して透明感を調整していくのがスムーズです。

色が薄すぎると感じたら、いきなり絵の具を足すのではなく、水の量を少し減らして同じレシピで混ぎ直すと、色味のバランスを保ちやすくなります。

混色した色を一度、別のマスに移してから水の量を変えて試し塗りをしておくと、紙の上での見え方もイメージしやすいです。

実践ポイント:

水彩では「混色はやや濃いめ、紙の上で水を足して透明感を出す」と考えると、発色と透明感のバランスが整えやすくなります。

アクリル絵の具で作るときのポイント(速乾性と発色の強さ)

アクリル絵の具は乾くと耐水性になり、濃く塗ると非常に発色が強いのが特徴です。

エメラルドグリーンを混ぜるときは、乾く前に一気に必要量を作っておくことが大切です。

青を足しすぎるとすぐに暗くなりがちなので、最初は水彩よりもさらに慎重に青を少量ずつ加えていきます。

硬さが気になるときは専用のメディウムや少量の水で伸ばしながら混ぜると、ムラが出にくくなります。

注意点:

アクリルは乾くと色がやや暗く見えやすいので、混色時には仕上がりより気持ち明るめを目指すと狙ったエメラルドに近づきやすいです。

ポスターカラーや学童用絵の具で作るときのポイント

ポスターカラーや学童用絵の具は、マットでムラの少ないベタ塗りが得意なタイプです。

エメラルドグリーンも、しっかり塗るとポップな印象の青緑に仕上がります。

混色のときは、水を入れすぎず「ややクリーム状」になるくらいの硬さを保つと、色がのりやすくなります。

学童用のマット水彩などは、水の量によって透明にも不透明にも使えるよう設計されているので、薄塗りと厚塗りを塗り分けるだけでも表情がつきます。

要点:

学童用絵の具は「水の量で透明〜不透明を変えられる半透明タイプ」が多いので、濃さを変えながら塗り分けると簡単に奥行きが出せます。

絵の具セットにない色を作るときの基本ルール(色相環をイメージする)

手持ちのセットにエメラルドグリーンがなくても、色相環の並びをイメージすると混色の方向性がつかみやすくなります。

青と黄の間に緑があり、その中で「青寄りの緑」がエメラルドグリーンに近いポジションになります。

反対側の赤やオレンジを混ぜすぎると一気に濁ってくるので、補色は「ほんの少しだけ暗くしたいときだけ使う」という意識が大切です。

困ったときは、教科書や色相環の図を横に置きながら、「青寄りに動かすか黄寄りに動かすか」を決めてから混色を始めると迷いにくくなります。

一言まとめ:

色相環で「青と黄の間の、やや青寄り」を意識しておくと、セットにないエメラルドグリーンも狙いをつけて作りやすくなります。

明るさ・濃さ・透明感で差がつく|エメラルドグリーンの表情を変えるテクニック

同じレシピでも、白や黄、水の量を変えるだけでエメラルドグリーンの印象はがらっと変わります。

ここでは「明るさ」「濃さ」「透明感」の3つの軸でコントロールするイメージを整理しておきます。

【明るさ・濃さ・透明感の調整早見表】

| 調整したい印象 | 足す色・量の目安 | 表情のイメージ |

|---|---|---|

| 明るく爽やか | 白を少しずつ増やす+必要なら黄を少量 | 春の海やミント風の青緑 |

| 深く大人っぽく | 青を少量追加+補色をごく少量 | 宝石・深い海のような色 |

| 透明感を出す | 水やメディウムで薄めつつ重ね塗り | ガラス越しのような透け感 |

| 柔らかく見せる | 白多め+エッジをぼかして塗る | パステル調のやさしい雰囲気 |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

明るく爽やかなエメラルドグリーンにする混色のコツ(白・黄の使い方)

明るさを出したいときは、まず白の量でトーンを決めていきます。

基本レシピより少しだけ白を多めにし、黄をごく少量だけ足すと、ミント寄りの爽やかなエメラルドグリーンになります。

白を最初からたくさん入れるのではなく、狙った色がほぼ決まってから「最後の一押し」として足すとバランスを崩しにくくなります。

黄は入れすぎると一気に黄緑に寄ってしまうので、「ほんの少し」で止める意識が大切です。

実践ポイント:

明るさは白、軽やかさは黄というイメージで、白をベースに黄はアクセント程度に抑えるとエメラルドらしい爽やかさを保ちやすいです。

深みのある大人っぽいエメラルドグリーンにする混色のコツ(青・補色の使い方)

大人っぽく落ち着いた印象を出したいときは、青を少し強めるのが近道です。

緑をベースに、青を少量ずつ足しながら「もう一段深い」ところを探していきます。

さらに画面の一部だけを落ち着かせたいときは、補色側の赤やオレンジをほんの少しだけ混ぜると、渋みのある青緑になります。

ただし補色は入れすぎるとすぐに灰色っぽく濁るので、「筆先についた程度」から試すくらいの感覚で十分です。

ちょっと深掘り:

青を増やして深くする、補色をごく少量加えて渋さを出すという2段階で調整すると、落ち着いたエメラルドグリーンを安定して作りやすくなります。

透明感を残すための水・メディウム・重ね塗りの工夫

透明感を出したいときは、色そのものよりも「塗り方」の工夫が効いてきます。

水彩なら、水を多めにしてさらっとした状態にし、薄い色を何度か重ねることでガラスのような透明感が生まれます。

アクリルの場合は、グロスメディウムなど透明のメディウムで薄めて、にじみではなく透け感を作るイメージで塗っていきます。

一度で濃く塗り切るのではなく、薄い層を重ねていくと、下の色がほのかに透けて奥行きが出ます。

要点まとめ:

透明感は「薄い色を重ねる」ことで生まれるので、一度で仕上げずに数回の重ね塗りで少しずつ深さを出していくのがおすすめです。

黒を使わずに影色を作る裏ワザ(青や補色で少しだけ暗くする)

影や奥行きを出したいとき、つい黒を混ぜたくなりますが、エメラルドグリーンの場合はにごりやすくなります。

そこでおすすめなのが、青を少しだけ増やす方法と、補色をごくわずかに足す方法です。

青を増やすと、彩度を保ったまま深さだけが増すので、宝石の影や海の深い部分に向いた色になります。

補色を少量加えると、少しくすんだ落ち着いた影色になり、背景や遠景などに使うと主役の色を引き立ててくれます。

失敗しないコツ:

影色は「黒を混ぜない」が基本で、まず青で深さを出し、それでも足りないときだけ補色を筆先程度に足すくらいがちょうどよいバランスになります。

色鉛筆・クーピーで作るエメラルドグリーン|重ね塗りで失敗しないやり方

色鉛筆やクーピーでも、青系と緑系を重ねることでエメラルドグリーンに近い色を作ることができます。

ここでは少ない本数でも再現しやすい重ね塗りの組み合わせを整理していきます。

【色鉛筆・クーピーの重ね方パターン表】

| ベースの塗り順 | 仕上がりのイメージ | 向いているモチーフ |

|---|---|---|

| 緑 → 青 | 落ち着いた標準的なエメラルド | 森・宝石・観葉植物 |

| 青 → 緑 | クールで青寄りの青緑 | 海・空・ガラス |

| 緑 → 青 → 白 | 明るくやさしい発色 | 花・雑貨・イラスト |

| 黄 → 青 → 緑 | ポップで黄緑寄りの色 | ポップなデザイン |

(出典:岐阜県教育委員会)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

基本は青+緑の重ね塗り|どちらを先に塗るかで印象が変わる

色鉛筆でエメラルドグリーンを作る基本は、とてもシンプルで「青と緑を重ねる」ことです。

最初に緑を全体に薄く塗り、その上から青を重ねると、落ち着いた標準的なエメラルドグリーンになります。

逆に青を先に塗ってから緑を重ねると、ややクールな青寄りの印象になります。

紙の白をうっすら残しながら塗ると、透明感のある軽いエメラルドに近づきます。

覚えておきたい:

「緑→青」は落ち着き、「青→緑」はクール寄りと覚えておくと、モチーフに合わせて重ね方を使い分けやすくなります。

明るいエメラルドグリーンにしたいときの黄色・白の重ね方

やわらかく明るいエメラルドにしたいときは、黄色や白の色鉛筆をうまく組み合わせます。

緑と青を軽く重ねたあとに、上から白で全体をなじませると、ふんわりとした明るい青緑になります。

黄はベースに軽く敷いておくか、最後に光の当たる部分だけに乗せると、きらっとした印象を加えられます。

強く塗りすぎると黄緑寄りになりやすいので、ベールのように薄く重ねるイメージがちょうどよいです。

アドバイス:

明るさを出したいときは、黄を全体に塗るより「光の当たるところだけ」に少し足すと、エメラルドらしい爽やかさを保ちやすくなります。

影や立体感を出すときの青・紺・紫の使い方

影や奥行きを出したいときは、青よりも少し暗い紺色や、ほんの少し紫を重ねるのがおすすめです。

エメラルドグリーンで塗った部分の端だけに、紺や青を細く入れると、立体感がぐっと増します。

さらに深さが欲しいところには紫を少しだけ重ねると、宝石のような奥行きある影が作れます。

広い範囲を暗くするのではなく、境目や影の部分だけに入れるイメージで使うと、にごらずに締まりが出ます。

実践ポイント:

影色には黒ではなく紺や紫を少しだけ重ねると、色味を保ったまま立体感を出しやすくなります。

12色セットしかなくても近い色を作る工夫(力加減・塗る方向)

学校の12色セットでも、青・緑・黄・白さえあればエメラルドグリーンにかなり近い色を作れます。

このとき大事になってくるのが、力加減と塗る方向です。

最初は力を抜いて薄く塗り、何度か重ねて色を育てていくイメージで塗るとムラを抑えられます。

塗る方向を変えながら何層か重ねると、紙の目が埋まりすぎず、柔らかい表情を残しやすくなります。

初心者がつまずく点:

1回で濃く塗ろうとするとムラやテカリが出やすいので、「薄く何度も」「方向を変えて」塗ることを意識するときれいなエメラルドに近づきます。

ジェルネイルでエメラルドグリーンを作る|セルフでも扱いやすい混色のコツ

ジェルネイルでも、手持ちのグリーンやブルーを組み合わせることで、エメラルドグリーンのニュアンスを作ることができます。

ここではセルフネイルでも試しやすい混色とデザインの考え方をまとめます。

【ジェルネイルのエメラルド配色パターン表】

| なりたい仕上がり | ジェルの組み合わせ | ここがポイント |

|---|---|---|

| ベーシックなエメラルド | グリーン+ブルー+クリア | グリーン多めで青を少量 |

| ちゅるんとシアー | シアーグリーン+クリア+微量ブルー | 透け感を活かして重ね塗り |

| 天然石風 | 濃いグリーン+ホワイト+ゴールド | ムラとマーブルをあえて残す |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

手持ちのグリーンとブルーを混ぜて理想のエメラルドに近づける

まずは手元にあるグリーン系とブルー系のジェルを、パレット上で少量ずつ混ぜてみます。

グリーンをベースにブルーを少しずつ足していくと、エメラルドらしい青緑になりやすいです。

最初から大量に混ぜるのではなく、チップやパレットに小さなサンプルをいくつか作って比べると、好みの色を選びやすくなります。

気に入った配色が決まったら、その比率で少し多めに作り置きしておくと両手分を通して色を揃えやすくなります。

ここがポイント:

ジェルは一度にたくさん混ぜず、小さなサンプルをいくつか作ってから本番用の量を作ると、失敗を減らしやすくなります。

シアー系ジェルで作る「ちゅるん」としたエメラルドネイル

透け感のある「ちゅるん」ネイルにしたいときは、シアータイプのグリーンやブルーを使うのがおすすめです。

シアーグリーンにクリアジェルを足して透明度を高め、そこにごく少量だけブルーを混ぜると、ガラスのようなエメラルドカラーになります。

爪全体に一度塗りしたあと、先端側にだけ二度塗りすると、グラデーションのような深さが自然に出ます。

ベースの自爪の色を少し透かすことで、手元全体が柔らかく見えるのもシアーネイルの魅力です。

アドバイス:

シアーなエメラルドは「クリアで薄く」から始め、足りない部分だけ二度塗りすると、重たくならず軽やかな仕上がりになります。

天然石風エメラルドネイルの作り方(ムラをあえて残す)

天然石風のデザインにしたいときは、「ムラを残す」ことがむしろ大切になってきます。

濃いめのエメラルドカラーをランダムに乗せたあと、クリアジェルやホワイトを少しだけ重ねてぼかすと、マーブル状の模様が生まれます。

完全に混ざりきらない状態で硬化すると、天然石のような奥行きのある模様になります。

ところどころにゴールドやラメを細く線状に入れると、割れ目や輝きのニュアンスも加えられます。

意外な落とし穴:

天然石風は「均一に塗りすぎない」ことが大事で、ムラやマーブルを残す勇気を持つと一気に雰囲気が出やすくなります。

写真映えするエメラルドグリーンネイルの配色アイデア

写真に撮ったときに映えるエメラルドネイルにしたい場合は、組み合わせる色も意識してみましょう。

白やベージュと合わせると、エメラルドグリーンが主役として際立ちやすくなります。

ピンクやゴールドを少しだけ加えると、華やかさが増してアクセサリー感覚で楽しめます。

反対に、すべての指を同じエメラルドにしてしまうと重たく見えることがあるので、抜け感のある指をいくつか作ってあげるとバランスがよくなります。

判断の基準:

エメラルドの指を主役にして「抜け色の指」を必ずセットで作ると、写真に撮ったときもバランスよくまとまりやすくなります。

レジンでエメラルドグリーンの海色を出す作り方

レジン作品でエメラルドグリーンの海を表現したいときは、着色剤の濃度と層の重ね方がとても重要になります。

透明感を残しながら、浅瀬から深いところまでの色の変化を作っていきましょう。

【レジンの海色エメラルド配色表】

| 表現したい海の深さ | 青と緑の濃さの目安 | ラメ・ホロの入れ方 |

|---|---|---|

| 浅瀬 | ごく薄い青+少量の緑 | 細かいラメを少なめに |

| 中間 | 中くらいの青緑 | ラメを部分的に多め |

| 深い海 | 濃い青緑+やや青強め | ラメ少なめ+暗い層を重ねる |

(出典:岐阜県教育委員会)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

着色剤の青・緑をどう混ぜるか|濃度と透明感のバランス

レジン用の着色剤は、少し入れるだけでかなり濃く発色するものが多いです。

そのため、青や緑の着色剤は「楊枝の先につける程度」から試すくらいでちょうどよいことが多くなります。

最初は青をベースにごく少量の緑を混ぜ、そこから少しずつ緑の量を調整して好みのエメラルドに寄せていきます。

透明感を残したい場合は、レジンそのものを多めにして、着色剤はあくまでごく薄く入れるイメージが大切です。

失敗しないコツ:

レジンの着色は「薄いかな?」くらいから始めて、必要なら少しずつ濃くしていくほうが、透明感を保ちやすくなります。

南国の海っぽく見せるグラデーションとラメ・ホログラムの入れ方

南国の海のようなグラデーションを作る場合は、浅瀬から深いところに向かって少しずつ濃くしていきます。

作品の手前側を浅瀬と見立てて、そこには薄いエメラルドグリーンを流し込みます。

奥側にはやや濃い青緑を入れ、その境目を軽くなじませると自然なグラデーションになります。

ラメやホログラムは、浅瀬側にやや多めに入れると、日差しを受けたキラキラ感が強調されて海らしい雰囲気になります。

ここがポイント:

グラデーションは「薄い色→濃い色」の順に流し、ラメは光の当たる浅瀬側に少し多めに入れると、南国の海らしい表情を出しやすくなります。

濁らせないためのポイント(色を混ぜすぎない・層を分ける)

レジンは一つの層の中に色を混ぜすぎると、すぐににごりが出てしまいます。

エメラルドグリーンの透明感を保つためには、「1層につき1〜2色まで」に抑えるイメージが大切です。

別の色を足したいときは、新しいレジンの層として上から流し込み、後から軽くなじませることで、にごりにくい立体感が生まれます。

どうしても濁ってしまった層ができたら、その層で一度区切って、上から新しい透明な層を重ねてリカバリーする方法もあります。

要点まとめ:

レジンは「1層に色を詰め込みすぎない」ことが透明感キープのコツで、色を変えたいときは層を分けて表現するのがおすすめです。

100均レジンでもきれいに見せるための光の当たり方と写真の撮り方

100均のレジンでも、光の当たり方を工夫するときれいに見えやすくなります。

作品を撮るときは、直射日光よりも少し柔らかい窓辺の自然光のほうが、透明感が伝わりやすいです。

背景は白やベージュなどの明るい色にすると、エメラルドグリーンの色がはっきりと引き立ちます。

少し斜めから光が当たる位置で撮ると、レジンの中のラメやグラデーションが立体的に写りやすくなります。

アドバイス:

レジン作品は「光の向き」と「背景色」で見え方が大きく変わるので、自然光+明るい背景を意識すると、エメラルドの透明感がより伝わりやすくなります。

ブルーグリーン・ターコイズ・ミントとの違い|配色がラクになる色の見分け方

エメラルドグリーンに近い色として、ブルーグリーンやターコイズ、ミントグリーンなどの名前もよく耳にします。

それぞれの違いをざっくり押さえておくと、作りたいイメージに合わせて色を選びやすくなります。

【エメラルドグリーンと近似色の比較表】

| 色名 | 色味の傾き | イメージ |

|---|---|---|

| エメラルドグリーン | 青寄りの緑 | 宝石・深めの海 |

| ブルーグリーン | 青と緑の中間〜やや青寄り | クールでスタイリッシュ |

| ターコイズ | 明るい青緑 | 南国の海・アクセサリー |

| ミントグリーン | 黄寄りで明るい緑 | 柔らかく可愛らしい印象 |

(出典:サクラクレパス)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

エメラルドグリーンとブルーグリーン・ターコイズの違い

エメラルドグリーンは「青寄りの緑」という位置づけで、少し落ち着きのある印象を持っています。

ブルーグリーンは、青と緑のちょうど中間〜やや青寄りで、クールでスタイリッシュな感じが強くなります。

ターコイズはもう少し明るく、南国の海や明るいアクセサリーを思わせる軽やかな青緑です。

深みのある宝石っぽさを出したいならエメラルド、爽やかな海を描きたいならターコイズ寄りを意識するとイメージに近づきます。

覚えておきたい:

「エメラルド=落ち着いた宝石色」「ターコイズ=明るい海色」とざっくり分けて考えると、使い分けがスムーズになります。

エメラルドグリーンとミントグリーン・黄緑との違い

ミントグリーンは、黄が多めに入った明るい黄緑寄りの色です。

同じ「爽やか」でも、エメラルドよりも柔らかく可愛らしい印象になります。

黄緑はさらに黄寄りで、フレッシュな若葉のような雰囲気になります。

エメラルドグリーンはあくまで青寄りの緑なので、同じ緑系でも「涼しさを出したいか」「あたたかさを出したいか」で選び分けるとよいです。

1分で要点:

涼しく上品に見せたいならエメラルド、可愛く柔らかく見せたいならミントというイメージで選ぶと、作品全体の雰囲気をコントロールしやすくなります。

エメラルドグリーンと相性の良い色(白・ベージュ・ピンクなど)

エメラルドグリーンは存在感のある色なので、合わせる色は少し控えめくらいがちょうどよくなります。

白やベージュ、グレーなどのニュートラルカラーと合わせると、上品で落ち着いた印象になります。

ピンクやゴールドを少しだけ加えると、華やかさが増してアクセサリーやネイルで映えやすい配色になります。

ブラウンやサンドベージュと合わせると、海辺や自然を思わせるナチュラルな雰囲気になります。

見逃せないのが:

エメラルドグリーンは「ニュートラルカラー+差し色1〜2色」の組み合わせにすると、主役としての存在感を生かしつつ全体をまとめやすくなります。

絵・ネイル・レジンで使いやすい配色パターン例

実際の作品で使いやすい配色パターンを、シーン別にイメージしてみましょう。

絵画なら、エメラルドグリーン+白+サンドベージュで海やビーチの雰囲気を表現しやすくなります。

ネイルなら、エメラルドグリーンの指に、ベージュとゴールドの指を混ぜると、日常使いしやすいバランスになります。

レジンなら、エメラルドグリーンの海色に白い波と少しのゴールドラメを合わせると、爽やかで華やかな印象になります。

実践ポイント:

どのジャンルでも「エメラルド+ニュートラル+アクセント」という3色構成を意識すると、配色の迷いがぐっと減りやすくなります。

初心者がやりがちな失敗と、きれいな発色に近づけるチェックリスト

最後に、エメラルドグリーンを作るときによくある失敗と、その対策を一覧で整理しておきます。

うまくいかないと感じたときは、ここを見ながら原因をチェックしてみてください。

【エメラルドグリーン混色の失敗と対策表】

| 失敗パターン | 主な原因の例 | リカバリーの方向性 |

|---|---|---|

| 濁ってしまう | 補色を混ぜすぎ・色を混ぜすぎ | 新しい色を少量作り直す |

| 暗くなりすぎる | 青・黒を一度に入れすぎ | 白や黄を少し足す・別の明るい色と塗り分け |

| 明るすぎて浮く | 白や黄を入れすぎ | 青や緑を少量ずつ足す |

| 思ったより黄緑 | 黄が多すぎ・青が少ない | 青を少し足すか、新しく青寄りで作り直す |

(出典:岐阜県教育委員会)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

混ぜすぎて濁る原因と、その予防方法(補色を混ぜすぎない など)

色がどんより濁ってしまういちばんの原因は、「たくさんの色を混ぜすぎている」ことです。

特に、補色関係にある色をたくさん混ぜると、一気に灰色がかった色になってしまいます。

エメラルドグリーンを作るときは、基本的に「青・緑(または黄)・白」の3色を中心に考え、他の色はアクセント程度にとどめると安心です。

いろいろ試したくなったときは、1色足したら別のマスに分けておくなど、色ごとに分けて試すと、元のきれいな色を残しやすくなります。

失敗しないコツ:

「きれいな色ほど、混ぜる色数は少なく」が基本で、補色は影やごく一部の調整にだけ使うように意識すると濁りにくくなります。

暗くなりすぎたエメラルドグリーンを救済する方法

暗くなりすぎたときの立て直し方も知っておくと安心です。

まずは少量を別の場所に取り分け、そこに白や黄を少しずつ足して明るさを戻していきます。

一度に全部を直そうとせず、小さな範囲で「どのくらい白や黄を足すといいか」を確認してから本体を調整すると、やり直しやすくなります。

それでも元のバランスに戻りにくいときは、その暗い色を「影専用」と割り切り、新しく明るいエメラルドを作って塗り分けるのも一つの手です。

要点まとめ:

暗くなりすぎた色は「全部を無理に戻さない」で、一部を救済しつつ、残りは影色として活かすと気持ちも楽になりやすいです。

混色の順番を変えるだけでうまくいくケース(明るい色から始める)

同じ色を混ぜても、順番が違うだけで仕上がりが変わることがあります。

エメラルドグリーンでは、暗い色からではなく、明るい色から混ぜ始めるほうが安定しやすいです。

たとえば、先に白と緑でやや明るい緑を作っておき、そこに青を少しずつ足していくと、暗くなりすぎにくくなります。

青や黒を最初に多めに入れてしまうと、あとから白を足しても透明感が戻りにくいので注意が必要です。

判断の基準:

基本は「明るい色を先に、大きく混ぜる」のが鉄則で、暗い色は最後に少しずつ足していくイメージを持つと混色が安定しやすくなります。

パレット・筆・ライトなどツールの使い方で変わる発色

同じレシピでも、道具の使い方で発色が変わることがあります。

パレットが汚れたままだと、前の色が混ざって意図しないにごりが出やすくなります。

筆先に残っている色も思った以上に影響するので、新しい色を作るときは一度しっかり洗ってから使うと安心です。

ネイルやレジンの場合は、ライトの当て方や時間によって色の見え方が変わることもあるので、試し用のチップを1つ作って確認しておくと失敗を減らせます。

見逃せないのが:

色そのものだけでなく、パレットや筆の状態、光の当て方も発色に大きく関わるので、「道具を整えること」もきれいなエメラルドへの近道になります。

まとめ|自分好みのエメラルドグリーンを見つけよう

エメラルドグリーンは、一見むずかしそうに見えても、基本は「青寄りの緑」をどう作るかというシンプルな考え方で整理できます。

絵の具であれば、緑と青と白、もしくは青と黄と白の組み合わせをベースに、明るさや深さを少しずつ調整していくことで、かなり安定して好みの色を作ることができます。

明るさや濃さ、透明感は、白や黄、水やメディウムの量で細かくコントロールでき、黒を使わなくても青や補色を少し足すことで、澄んだまま影や奥行きを出すこともできます。

色鉛筆・クーピー・ジェルネイル・レジンなど、どの画材でも「青系+緑系」の重ね方と、混ぜすぎない意識さえ押さえておけば、宝石や海のようなエメラルドグリーンに近づけやすくなります。

ブルーグリーンやミントグリーンといった近い色との違いを知っておくと、「今回は涼しく」「今回は可愛く」など、作品全体の雰囲気を狙ってコントロールしやすくなります。

まずは基本のレシピを試しつつ、小さなパレットや紙片でいろいろな比率を試して、自分だけの「これが好き」というエメラルドグリーンを見つけてみてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 絵の具でエメラルドグリーンを作るときの基本割合はありますか?

A. 目安は「緑:青:白=2:1:1」です。ここから白を増やすと明るく、青を増やすと深い色になるので、少しずつ足して好みの色に近づけていくと失敗しにくくなります。

Q. 緑の絵の具がないときはどうすればエメラルドグリーンを作れますか?

A. 青と黄と白を混ぜる方法がおすすめです。まず青と黄で緑を作り、そこに白を少量ずつ足してから、必要に応じて青を少し加えると、緑が無くてもエメラルドに近い色を作りやすくなります。

Q. 色鉛筆でエメラルドグリーンをきれいに出すコツはありますか?

A. 青と緑を薄く何度も重ね塗りするのがコツです。最初は力を抜いて塗り、方向を変えながら重ねることで、ムラを抑えながら発色を高め、紙の白も少し生かした透明感を残せます。

Q. ジェルネイルで濃いグリーンをそのまま使うと重く見えてしまいます。

A. クリアジェルで薄めてから重ね塗りすると軽さが出ます。濃い色をそのまま使うのではなく、クリアやシアーカラーで透け感を作り、必要な部分だけ二度塗りすることで、重たすぎないエメラルドネイルになります。

Q. レジンのエメラルドが濁ってしまうのはなぜですか?

A. 1つの層に色を混ぜすぎている可能性が高いです。着色剤を入れすぎたり、複数の色を一度に混ぜるとにごりやすいので、色を変えたいときは層を分けて流し込み、1層あたりの色数を少なくするのが安心です。

Q. エメラルドグリーンと相性の良い配色を簡単に決める方法はありますか?

A. 「エメラルド+ニュートラル+アクセント」の3色構成が使いやすいです。白やベージュなどのベースにエメラルドを主役として置き、ピンクやゴールドを少し足すと、絵・ネイル・レジンどれでもバランスよくまとまりやすくなります。

Q. ブルーグリーンやミントグリーンとの違いがよくわかりません。

A. エメラルドは青寄りの落ち着いた緑、ミントは黄寄りの明るい緑と考えると整理しやすいです。涼しく上品にしたいならエメラルド、柔らかく可愛くしたいならミントという軸で使い分けると配色の迷いが減ります。

参考文献

- サクラクレパス「手持ちの絵の具セットにない色を作ろう」

- ぺんてる「エ彩 色の作り方(混色レシピ)」

- 岐阜県教育委員会「色を混ぜて作ってみよう!」

- ironodata「008877(濃い青緑色)の色見本と配色事例、合う色」