科学と化学の違い、なんだか曖昧で混乱しやすいですよね。

同じ「かがく」と読むのに、意味が違うのは不思議だと感じたことはありませんか。

学校で学んだ記憶があっても、実生活で使い分ける場面では困ってしまうこともあります。

この記事では、科学と化学の違いをわかりやすく丁寧に解説します。

身近な例や具体的な視点で、違いをしっかり理解できる内容をお届けします。

次に進むと、それぞれの学問がどんなものかがすっきり分かりますよ。

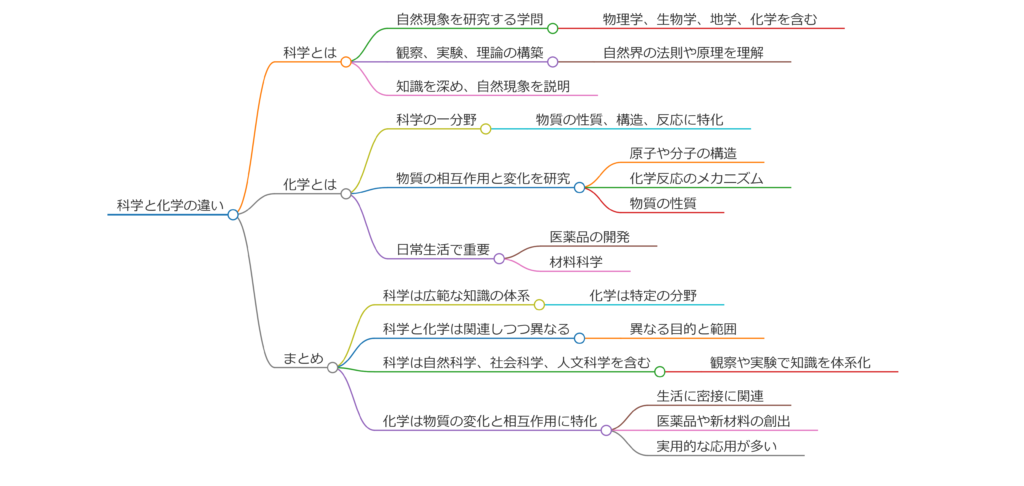

- 科学と化学の基本的な定義と対象範囲の違い

- 科学と化学の関係性と役割の違い

- 科学と化学の学問としての位置づけと応用例

- 科学と化学を正しく使い分けるためのポイント

科学と化学の違いをわかりやすく解説

- 科学と化学の違いは何か?

- 科学と化学の関係を簡単に説明

- 科学の定義とその広がり

- 化学の定義とその研究対象

- 子供向けの科学と化学の説明方法

科学と化学の違いは何か?

科学と化学の違いは、学問としての対象範囲にあります。

科学は、自然界や社会現象、さらには宇宙そのものを広く研究する大きな枠組みであり、あらゆる学問の総称です。

一方、化学はその中でも特に物質の構造や性質、そしてその変化を研究対象とした専門的な分野です。

科学とは何か?

科学は、世界のあらゆる現象を観察し、それに基づいて法則や理論を導き出す学問です。

物理学、生物学、地質学、天文学など、多岐にわたる分野が含まれます。

それぞれの分野が特定の現象に焦点を当てることで、宇宙の成り立ちや生命の進化、自然の法則を理解しようとします。

例えば、物理学はエネルギーや力、物質の運動を扱い、生物学は生物の構造や進化を探ります。

このように、科学全体が自然界を理解するための方法を提供しています。

化学とは何か?

一方で、化学は物質に焦点を当てた学問です。

物質の構造、性質、化学反応のメカニズムなどを詳細に研究し、具体的な応用を目指します。

たとえば、化学者は新しい薬品を開発したり、環境に優しい素材を作ったりします。

化学の特徴は、物質がどのように変化し、どのように結合して新しい物質を生み出すかを探る点にあります。

水が氷になるプロセスや金属が錆びる反応など、身近な現象も化学の研究対象です。

違いを理解する重要性

科学と化学の違いを理解することは、教育や実生活で正しい知識を活用するために欠かせません。

科学全体を理解することで、地球環境や宇宙、生命の複雑さについて深く考えることができます。

そして化学を学ぶことで、物質がどのように変化し、新たな価値を生むかを具体的に知ることができます。

科学と化学の関係を簡単に説明

科学と化学は、互いに補完し合う関係にあります。

科学は自然界や社会、宇宙全体を研究するための広い枠組みであり、化学はその中で特に物質の変化や性質に特化した分野です。

この関係を理解することで、それぞれの役割がより明確になります。

科学と化学の位置づけ

科学は、物理学、生物学、化学、地学など多岐にわたる分野を含みます。

この中で化学は、物質に特化した学問です。

つまり、科学が「自然界のすべて」を研究対象とするのに対し、化学はその中の「物質」に焦点を当てています。

例えば、科学者が地球の成り立ちや気候変動を研究する場合、化学者はその中で大気中の化学物質の変化を研究します。

これにより、科学全体が成し遂げる目標に化学が具体的なデータや理論を提供します。

科学と化学の相互作用

科学と化学は、独立した存在ではなく、お互いに影響を与え合っています。

たとえば、物理学では物質の運動を研究しますが、その物質がどのように構成されているかを理解するためには化学の知識が必要です。

同様に、生物学では生命の仕組みを探りますが、その基本単位である細胞の構造や働きは化学の研究によって明らかにされています。

具体例で見る科学と化学の関係

化学は医薬品の開発においても重要な役割を果たしています。

科学が病気のメカニズムを解明する一方で、化学はその知識を基に薬を作り出します。

また、科学が気候変動を研究する中で、化学は温室効果ガスの構造や反応を明らかにすることで対策を立てる材料を提供します。

科学と化学の役割を理解する意義

科学と化学の関係を理解することは、現代社会の課題を解決する上で非常に重要です。

科学は広い視野で問題を捉え、化学はその具体的な解決策を提供します。

これにより、新たな発見や技術革新が生まれ、私たちの生活を豊かにする可能性が広がります。

科学の定義とその広がり

科学とは、私たちの周りにある自然界や社会、さらには宇宙に至るまで、さまざまな現象を観察し、それを体系的に理解するための学問です。

その範囲は非常に広く、物理学、生物学、地質学、化学といった自然科学をはじめ、経済学や心理学などの社会科学、さらには文学や哲学などの人文科学も含まれます。

科学が扱う領域と特徴

科学の特徴は、観察や実験を通じて得られる知識を基に、理論や法則を構築する点です。

これにより、未知の現象を解明し、既知の知識をさらに深めていきます。

例えば、自然科学は「自然界の仕組み」を明らかにし、物理学では重力や光の性質を、生物学では生態系や遺伝子の働きを研究します。

一方、社会科学は「人間社会の仕組み」に焦点を当て、経済学では市場や消費行動を、心理学では人間の心の動きを探ります。

また、人文科学は文化や歴史を深く掘り下げ、人間が積み重ねてきた知識や価値観を再発見する役割を担います。

科学がもたらす実用的な価値

科学の成果は、日常生活にも直接的に影響を及ぼします。

たとえば、天気予報は気象学という科学の一分野の成果であり、医学の進歩は生物学と化学が基盤となっています。

このように、科学は私たちの生活を支え、豊かにする基盤を提供しています。

化学の定義とその研究対象

化学とは、物質の構造や性質、さらには物質同士がどのように反応し変化するかを研究する学問です。

自然科学の中でも特に「物質」に特化しており、私たちの日常生活に深く関わっています。

化学が扱う主な対象

化学は、あらゆる物質を対象とします。

水、空気、金属、プラスチック、食品といった身近なものから、医薬品や新素材のような先端技術まで、その範囲は非常に広いです。

たとえば、水が凍るときの分子構造の変化や、金属が錆びるメカニズムなど、化学反応の仕組みを解明することが化学の役割です。

また、化学は単に現象を解明するだけではなく、その知識を応用して新しい技術や製品を生み出す学問でもあります。

医薬品の開発、新しいエネルギー源の探索、リサイクル技術の進化など、化学の成果は多岐にわたります。

化学が生活に与える影響

たとえば、家庭で使う洗剤は化学反応を利用して油汚れを分解しています。

また、風邪薬や頭痛薬のような医薬品も化学の研究から生まれたものです。

さらに、化学は環境問題の解決にも貢献しており、再生可能エネルギーや汚染物質の除去技術の開発において重要な役割を果たしています。

子供向けの科学と化学の説明方法

科学と化学を子供に説明する際は、シンプルで楽しい具体例を使うことが効果的です。

科学を「自然界全体を広く研究する学問」、化学を「物質がどのように変わるのかを研究する学問」として説明すると、子供にもわかりやすくなります。

科学の説明方法

科学の範囲の広さを伝えるために、「空の星がどうして光っているのか」や「恐竜がどのように暮らしていたのか」といった身近で興味を引きやすいテーマを選びましょう。

また、実験ができる場合は、「植物が太陽の光をどう使うのかを調べる実験」などを提案すると、実際に体験を通じて科学を楽しむことができます。

化学の説明方法

一方で、化学の具体例としては「水が氷になるのはなぜ?」や「金属が錆びる仕組みは?」といった日常的な現象を取り上げると良いでしょう。

また、リトマス試験紙で液体が赤や青に変わる様子を見せると、色の変化に興味を持ちやすいです。

興味を引く工夫

さらに、実験を通じて「科学や化学は面白い!」と感じさせることも重要です。

たとえば、炭酸飲料にメントスを入れて泡が勢いよく出る現象を見せると、化学反応の面白さを直感的に理解できます。

このように体験を通じて興味を引き、学問としての魅力を伝えることが効果的です。

科学と化学の違いを学ぶポイント

- 科学と化学 読み方の違い

- 科学と化学の英語表現を比較

- 化学は科学に含まれるのか?

- 科学者と化学者の違いを理解する

- 科学と理科は何が違うのか?

- 化学とばけがくの違いを解説

科学と化学 読み方の違い

日本語では、「科学」と「化学」はどちらも「かがく」と発音します。

しかし、これらは全く異なる意味を持つ言葉です。

そのため、混同を避けるために「化学」を「ばけがく」と呼ぶことがあります。

この呼称は、「化学」が物質の変化、つまり「化ける」ことを扱う学問であることに由来しています。

科学と化学の読み方の背景

「科学」という言葉は、自然界や社会現象を観察し、実験を通じて体系的な知識を構築する広い分野を指します。

一方、「化学」はその中でも特に物質の構造や性質、反応を専門的に研究する学問です。

両者の共通点としては、「自然科学」という大きな枠組みに属している点が挙げられますが、扱う対象やアプローチが大きく異なります。

英語と日本語における混同の違い

英語では、「科学」は“Science”、“化学”は“Chemistry”とそれぞれ異なる単語で表現されるため、混同はほとんどありません。

しかし、日本語の場合は同じ発音のため、誤解が生じることがあります。

このような背景から、特に「化学」においては「ばけがく」という補助的な呼び名が広まりました。

実生活での使い分け

「科学」は、宇宙の研究や地球の自然現象の解明など幅広い分野で使用される言葉です。

一方、「化学」は身近な例では料理や洗剤、薬品などの物質を扱う学問として用いられます。

例えば、学校の理科の時間にリトマス試験紙で酸性とアルカリ性を調べた経験は、多くの人が「化学」に触れる最初の体験です。

このように、日本語における科学と化学の発音の違いが混乱を招く場合がありますが、それぞれの分野が持つ特徴を知ることで正確に理解できるようになります。

科学と化学の英語表現を比較

「科学」と「化学」は、それぞれ英語で“Science”と“Chemistry”と表現されます。

この違いは、日本語における「かがく」という共通の発音とは異なり、非常に明確です。

それぞれの言葉が持つニュアンスや使われ方を知ることで、両者の違いをさらに深く理解することができます。

科学を表す“Science”のニュアンス

“Science”は、広範な知識体系を指す言葉として使われます。

これは物理学、生物学、地質学などの自然科学に加えて、社会科学や人文科学をも含む非常に幅広い分野を指します。

例えば、以下のように使われます。

- “Science is the key to understanding the universe.”(科学は宇宙を理解する鍵です。)

このように、“Science”は自然や社会、そして人間の理解を進めるための手法と知識全体を象徴する言葉です。

化学を表す“Chemistry”のニュアンス

“Chemistry”は、“Science”の中でも特に物質の性質や反応を研究する学問を指します。例えば、以下のように使われます。

- “I am fascinated by Chemistry because it explains how materials interact.”(化学は物質の相互作用を説明するので魅力的です。)

“Chemistry”は、科学の中でも特化した分野であり、特に実験的なアプローチが重視される学問です。

実際の使い方の違い

“Science”は、一般的に知識全般や学問の大枠を指して使われることが多いですが、“Chemistry”は具体的な研究や現象に関連する際に使用されます。

例えば、気候変動を研究する“Environmental Science”は“Science”に該当しますが、プラスチックを分解する酵素の研究は“Chemistry”に含まれます。

英語ではこれらの違いが発音や単語の意味によって明確に区別されているため、日本語のような混乱は起こりにくいです。

化学は科学に含まれるのか?

結論から言えば、化学は科学に含まれる分野の一つです。

科学は非常に広い範囲をカバーしており、その中に物理学や生物学、地質学、天文学、そして化学が含まれます。

これにより、化学は「科学の一分野」として位置づけられています。

科学の中の化学の位置づけ

科学全体は、「自然科学」「社会科学」「人文科学」という3つの大きなカテゴリーに分けられます。

化学はこの中の「自然科学」に属しており、物質の性質や反応を専門的に研究する分野です。

例えば、物理学は物体の運動やエネルギーを扱い、生物学は生物の構造や生態を研究します。

一方で、化学は物質がどのように構成され、どのように反応して新たな物質が生まれるのかに注目します。

科学と化学の相互作用

化学は科学の一分野であるため、他の科学分野と密接に関連しています。

例えば、化学反応の理解は、生物学においては細胞内のエネルギー生産プロセス(代謝)を解明するのに役立ちます。

また、物理学と化学は、物質の構造や特性を説明するために相互に補完的な関係にあります。

日常生活での科学と化学の例

科学全体の例としては、宇宙探査や地球温暖化の研究が挙げられます。

一方、化学は洗剤の開発や新薬の創造など、物質の変化を利用した具体的な応用分野に重点を置いています。

このように、化学は科学全体の中で重要な位置を占めており、他の分野と連携しながら私たちの生活や社会に貢献しています。

科学者と化学者の違いを理解する

科学者と化学者は、いずれも研究者という点では共通していますが、その研究分野とアプローチに大きな違いがあります。

科学者は広い範囲の科学全般を対象にし、自然界のあらゆる現象や法則を解明することを目指します。

一方、化学者は物質に特化し、その性質や構造、反応を深く掘り下げて研究します。

科学者の役割と研究分野

科学者は、物理学、生物学、天文学など多岐にわたる分野で活躍しています。

例えば、物理学者は宇宙の起源や素粒子の挙動を研究し、生物学者は生態系の仕組みや進化の過程を解明します。

科学者の役割は、自然界の謎を解き明かし、その知識を人類全体のために活用することです。

化学者の専門性と研究対象

一方、化学者は「物質」に焦点を当てています。

物質の構造や性質を分子や原子レベルで解析し、それらがどのように変化するのかを研究します。

たとえば、新しい医薬品を開発する際には、化学者が分子構造を設計し、効果的な反応を導き出します。

化学者はまた、環境問題の解決にも貢献し、汚染物質を分解する技術を開発しています。

役割の補完関係

科学者と化学者は、それぞれの専門性を活かしながら互いに補完し合う関係にあります。

たとえば、気候変動の研究では、科学者が大気中の現象を解析し、化学者が温室効果ガスの特性を調査することで解決策を模索します。

このように、科学者と化学者は異なる視点から協力し、課題の解決に取り組んでいます。

科学と理科は何が違うのか?

科学と理科は一見すると似たような概念に思えますが、実際にはその指し示す範囲や役割に違いがあります。

科学は幅広い学問の総称であり、理科はその一部を学校教育向けに体系化したものです。

科学の定義と範囲

科学は自然現象を観察し、実験や理論を通じてその法則を明らかにする学問です。

その範囲は非常に広く、物理学、化学、生物学だけでなく、社会科学や人文科学も含まれます。

科学は知識を体系的に整理し、新しい発見や技術の基盤を提供します。

理科の特徴と役割

一方、理科は学校教育の中で扱われる特定の科目を指します。

理科では、自然科学に特化した基礎的な内容が取り上げられます。

たとえば、小学校では植物の成長や天気の仕組みを学び、中学校では化学反応や地層の成り立ちを学びます。

理科の目的は、科学の基礎を理解させ、日常生活に活用できる知識を身につけることです。

両者の違いを具体例で解説

科学が宇宙全体や社会構造のような広範なテーマを含むのに対し、理科は生徒が自然界を理解するための初歩的な教育内容に焦点を当てています。

例えば、科学ではブラックホールの形成過程を解明しますが、理科では重力の基本原理を学ぶといった違いがあります。

化学とばけがくの違いを解説

「化学」と「ばけがく」は、内容的には同じ学問を指しますが、その言葉が持つニュアンスや使われ方に違いがあります。

特に「ばけがく」という呼び方は、日本語において化学と科学が同じ読み方であるため、混同を避けるための工夫として使われます。

化学の基本的な役割

化学は、物質の基本的な構造、性質、そしてそれらがどのように変化するかを研究する学問です。

化学反応の仕組みを理解することで、医薬品や新しい素材の開発、さらには環境保護にも役立つ技術が生み出されています。

ばけがくの由来と意味

「ばけがく」という呼び方は、化学が物質の「変化」を扱う学問であることから来ています。

たとえば、水が氷になる現象や、鉄が錆びる反応はすべて「化ける」プロセスと考えられます。

このため、ばけがくという表現は、化学の特徴をわかりやすく示しています。

実生活での活用例

化学は日常生活にも密接に関連しています。

料理での加熱による色や香りの変化、洗剤が汚れを落とす仕組み、さらにはスマートフォンのバッテリー技術などもすべて化学の応用例です。

これらは、化学が物質の「化ける」性質を利用していることを示しています。

注意点と誤解を避ける工夫

化学とばけがくの違いを強調する際、「ばけがく」は混同を避けるための便利な呼び方であることを覚えておくと良いでしょう。

ただし、正式な場では「化学」を使用することが一般的です。

両者が示す内容に違いはありませんが、状況に応じて使い分けることで、誤解を防ぐことができます。

科学と化学の違いを一目で理解するポイントのまとめ

- 科学は自然界や社会現象を広く研究する学問の総称

- 化学は科学の中で物質の構造や性質を専門的に扱う分野

- 科学は観察や実験を通じて理論や法則を導き出す

- 化学は物質の変化や反応を解明し応用を目指す

- 科学には物理学や生物学など幅広い分野が含まれる

- 化学は科学の中でも物質に特化した領域である

- 科学は宇宙や生命、自然全体を対象とする

- 化学は物質の結合や分解の仕組みを探る学問である

- 科学と化学は相互補完的な関係にある

- 科学は幅広い視野で現象を捉える枠組みを提供する

- 化学は医薬品や新素材の開発に重要な役割を果たす

- 科学は自然科学、人文科学、社会科学に分類される

- 化学は自然科学の一部で物質の性質に焦点を当てる

- 科学と化学の違いを理解することで生活への応用が広がる

- 化学の知識は環境問題や技術革新にも活用される