「いろはにほへと」までは言えるけれど、その先があやふやという人はかなり多いです。

子どものころに口ずさんだ記憶はあるのに、改めて聞かれると自信がなくて少しもやっとしますよね。

いろは歌は、続きまで含めると仮名47文字を一度ずつ使った、とてもよくできた手習い歌です。

同時に、人生のはかなさや「今を大事に生きよう」という仏教的なメッセージも込められていると言われています。

この記事では、まず全文と意味をサッと確認し、そのあとで歴史や読み方、覚え方まで一気に整理していきます。

【この結論まとめ】

- いろは歌は「いろはにほへと ちりぬるを」から四句で構成される仮名47文字の歌です。

- 全体として「すべては移ろうからこそ、浅い夢や酔いに流されず今を生きよう」という無常観の歌とよく説明されます。

- 古い仮名づかいには「匂へど/匂えど」「うゐ/有為」など複数の表記があり、現代表記との対応を知ると理解しやすくなります。

- いろは順やカルタ、番付などで長く使われてきた文化的な広がりがあり、リズムと意味を一緒に覚えると大人も子どもも楽しく身につきます。

「いろはにほへと」の続きと全文をサッと確認

まず押さえておきたいのは、「続きも含めた全文がどうなっているか」です。

ここがわかると、意味や歴史の話もぐっと入ってきやすくなります。

いろは歌の続き全文をひらがなで確認する

一番シンプルな形として、まずは現代の人に読みやすいひらがな表記で全文を見てみます。

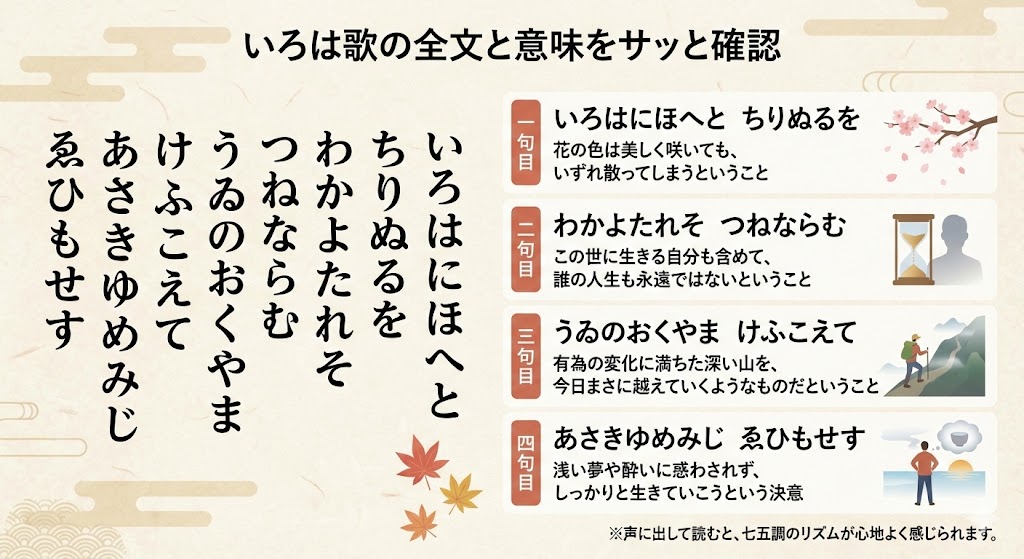

いろは歌は次の四行で構成されています。

【いろは歌の全文と意味一覧】

| 区切り | ひらがな表記 | おおまかな意味の一言メモ |

|---|---|---|

| 一句目 | いろはにほへと ちりぬるを | 花の色は美しく咲いても、いずれ散ってしまうということ |

| 二句目 | わかよたれそ つねならむ | この世に生きる自分も含めて、誰の人生も永遠ではないということ |

| 三句目 | うゐのおくやま けふこえて | 有為の変化に満ちた深い山を、今日まさに越えていくようなものだということ |

| 四句目 | あさきゆめみじ ゑひもせす | 浅い夢や酔いに惑わされず、しっかりと生きていこうという決意 |

(出典:広島大学)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

一度声に出して読んでみると、七五調のリズムが心地よく感じられるはずです。

ひらがなだけでも意味の輪郭はつかめるので、まずはここをしっかり頭に入れておくと安心です。

漢字仮名まじり文と現代語訳で意味をざっくりつかむ

次に、よく使われる漢字仮名まじりの形と、もう少し丁寧な現代語訳のイメージを見ていきます。

代表的な書き方として、次のような形がよく使われます。

色は匂へど 散りぬるを。

我が世誰ぞ 常ならむ。

有為の奥山 今日越えて。

浅き夢見じ 酔ひもせず。

ここでの「色」は花の色や美しいもの全般、「有為」は変化に富んだ現象世界を指す仏教語として解説されることが多いです。

一行ずつ、現代語のイメージに近づけると次のような雰囲気になります。

- 色は匂へど散りぬるを:どんなに美しく咲き誇る花も、やがて散ってしまいます。

- 我が世誰ぞ常ならむ:今を生きる自分の人生も、誰の人生も、決して変わらず続くものではありません。

- 有為の奥山今日越えて:さまざまな出来事が起こる世の中という深い山を、私たちは今日も一日越えていきます。

- 浅き夢見じ酔ひもせず:だからこそ浅い夢にとらわれず、酔いに身を任せることなく、しっかりと歩んでいきたいものです。

一言でいうとどんな歌かを短くまとめる

一言でまとめると、いろは歌は「すべては移ろうからこそ、今という時間を丁寧に生きよう」という無常観の歌です。

ただし、ひたすらさびしさを強調しているわけではなく、「浅い夢や酔いに流されずに、自分の足で歩いていこう」という静かな前向きさも含んでいます。

日常生活でふと口にしたくなるリズム感と、人生の姿勢をそっと問いかけてくる内容が、長く愛されてきた理由だと考えやすいです。

要点まとめ:

いろは歌は仮名47文字を一度ずつ使った四句の歌で、美しいものも人生も移ろうという無常観と、それでも惑わされず生きようという静かな前向きさを同時に語っています。

いろは歌の意味と込められた仏教的なメッセージ

次に、いろは歌の中身を少し丁寧に見ていきます。

仏教と深く関わる歌として語られることも多いので、必要な部分だけやさしく押さえておくと理解が安定します。

各句ごとの意味を一行ずつやさしく言い換える

いろは歌は、難しい言葉も含んでいますが、現代語に置き換えると意外とストレートな内容です。

一行ずつのイメージを整理して、心に残りやすい言葉にしてみます。

- 「色は匂へど散りぬるを」:きれいなものも、若さや流行も、必ずいつか終わりが来ます。

- 「我が世誰ぞ常ならむ」:自分の人生も、周りの人の人生も、永遠に続くものではありません。

- 「有為の奥山今日越えて」:先の見えにくい世の中を、今日も一日分だけ歩いていくようなものです。

- 「浅き夢見じ酔ひもせず」:だからこそ、表面的な夢や一時の酔いに流されすぎず、目を覚まして生きていきたいのです。

ここまで整理すると、いろは歌が「しんみりした別れの歌」だけではなく「生き方の歌」として読める感覚がつかみやすくなります。

「諸行無常」の教えとの関係を押さえる

いろは歌は、仏教の有名な言葉「諸行無常」と結びつけて語られることが多いです。

「諸行無常」とは、この世のあらゆるものは常に変わり続けるという考え方です。

花が咲いて散るように、身体も感情も人間関係も、必ず変化していくという視点です。

いろは歌の前半二句は、この無常の感覚をとても身近なたとえで表現していると考えられます。

後半二句は、そうした無常の世界をただ嘆くだけでなく「どんな姿勢で生きるか」に目を向けています。

無常観だけでなく前向きなメッセージとして読む視点

いろは歌は、読む人によって少しずつ受け取り方が変わります。

「すべては消えていくからむなしい」と感じる読み方もあれば、「だからこそ限られた時間を丁寧に使おう」と受け取る読み方もあります。

仏教の中には、無常であることを前向きな変化のチャンスとして捉える考え方もあります。

いろは歌もまた、変わり続ける世界の中で、浅い夢や酔いに流されず、自分の生き方を選び取ろうとする姿勢をそっと促していると見ることができます。

この視点を持っておくと、子どもや日本語学習者にも「暗い歌」ではなく「生き方について考える歌」として紹介しやすくなります。

【各句の意味と仏教用語の対応早見表】

| 区切り | キーワード | 関連する仏教的な考え方 |

|---|---|---|

| 色は匂へど散りぬるを | 色・散る | 諸行無常(すべては変化し続けるという考え方) |

| 我が世誰ぞ常ならむ | 我が世・常ならむ | 人生の無常、命あるものは必ず滅するという視点 |

| 有為の奥山今日越えて | 有為・奥山 | 有為転変の世の中を象徴する比喩 |

| 浅き夢見じ酔ひもせず | 夢・酔い | 迷いや執着から離れた、目覚めた心のあり方 |

(出典:仁和寺)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

ちょっと深掘り:

無常だからこそ今この瞬間がかけがえのないものになり、いろは歌はその感覚を平易なことばで伝えようとしていると考えると、現代の暮らしにも通じる生き方のヒントとして読みやすくなります。

読み方・表記ゆれで迷いやすいポイントを整理

いろは歌を調べると、サイトや本によって字の形や送りが少しずつ違うことに気づきます。

ここでは代表的な表記ゆれだけを整理して、読み方の迷いをなくしておきます。

「色は匂へど」の読み方と表記の違い(匂へど/匂えど)

一つ目のポイントが、「匂へど」と「匂えど」の違いです。

どちらも「におえど」と読み、意味もほとんど同じように理解されます。

仮名としては、古い形の「へ」と現代表記に近い「え」の違いです。

いろは歌は古典の世界に属する歌なので、旧仮名づかいに合わせて「匂へど」と書かれることが多くなります。

一方で、日本語学習者向けの教材ややさしい解説では「匂えど」と表記して読みやすさを優先する場合もあります。

大切なのは、「花がどんなにいい香りを放ってもやがて散る」というイメージが伝わることなので、文脈に合わせてどちらの表記で説明するかを選んで問題ありません。

「うゐのおくやま」「ゑひもせす」の旧仮名づかい

次に、三句目と四句目に登場する旧仮名づかいを見ていきます。

「うゐのおくやま」の「うゐ」は、漢字では「有為」と書くのが一般的です。

ここでは「移り変わっていく現象の世界」といった意味合いの仏教用語として使われています。

現代表記に合わせるなら「有為のおく山」といった形がイメージしやすいです。

四句目の「ゑひ」は、現代表記では「酔い」と書くのが自然です。

古いかなで「ゑ」を使っているだけで、読み方としては今の「え」に近い音になります。

こうした文字は、古典の世界ではよく見かけますが、現代の日常生活ではほとんど使われません。

そのため、旧仮名と現代表記の対応を一度一覧で確認しておくと、いろは歌だけでなく他の古典作品を読むときにも役立ちます。

いろは歌に「ん」が入っていない理由とバリエーション

いろは歌は仮名47文字を一度ずつ使う歌として知られていますが、実は現在の「あいうえお表」に含まれる「ん」は使われていません。

これは、いろは歌が作られた時代には、「ん」が今のように独立した仮名としてまだ定着していなかったことが一因とされています。

また、ヤ行の「い」「え」やワ行の「う」なども、当時の音の体系に合わせて扱われていたため、現代の五十音図とは少し構成が違います。

後の時代には、「ん」まで含めた別バージョンのいろは歌を作ろうとした試みもありますが、広く定着しているのは47文字版のいろは歌です。

歴史的な仮名の並び方を知る入り口として、47文字でひととおりの音が表せるという発想を味わってみるのもおもしろいポイントです。

【旧仮名づかいと現代表記の対応表】

| 旧仮名 | 読みのイメージ | 現代表記の一例 |

|---|---|---|

| 匂へど | におえど | 匂えど |

| うゐ(有為) | うい | 有為 |

| ゑひ | えい・よい | 酔い |

| 見じ | みじ | 見ないだろう |

(出典:静岡県総合教育センター)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

覚えておきたい:

いろは歌は古典作品なので旧仮名づかいが基本ですが、意味を伝える場面では現代表記に置き換えても構いませんし、旧仮名と現代表記の対応を一度整理しておくと他の古典にも応用しやすくなります。

いろは歌の成り立ちと歴史的な背景

いろは歌は、いつ誰が作ったのかがはっきりしないところも含めて、少しミステリアスな歌です。

ここでは、わかっている範囲の歴史だけを落ち着いて整理しておきます。

平安時代ごろに生まれたとされる背景と時代状況

いろは歌が作られた正確な年は不明ですが、平安時代後期ごろにはすでに存在していたと考えられています。

この時期は、仮名文学が発達し、『源氏物語』など女性の手による作品も多く生まれた時代です。

漢字だけでなく仮名による表現が広がる中で、仮名を覚えるための手習い歌が必要とされたと見ることができます。

「仮名47文字を一度ずつ使って無駄なく歌を作る」という発想は、当時のことば遊びの感覚や、仏教的な思想の受容とも相性がよかったと考えられます。

作者の諸説と有力視される説の整理

いろは歌の作者については、弘法大師空海とする伝承もありますが、研究の世界では確定した証拠は見つかっていません。

文体や用いられている語彙から、平安時代のある程度教養のある人物による作と見るのが一般的です。

仏教的なメッセージが強いことから、僧侶や仏教に通じた人が関わった可能性も指摘されています。

ただし、特定の一人の名前にこだわりすぎるより、「無名の作者による歌が長く伝わってきた」という事実自体に注目する見方もあります。

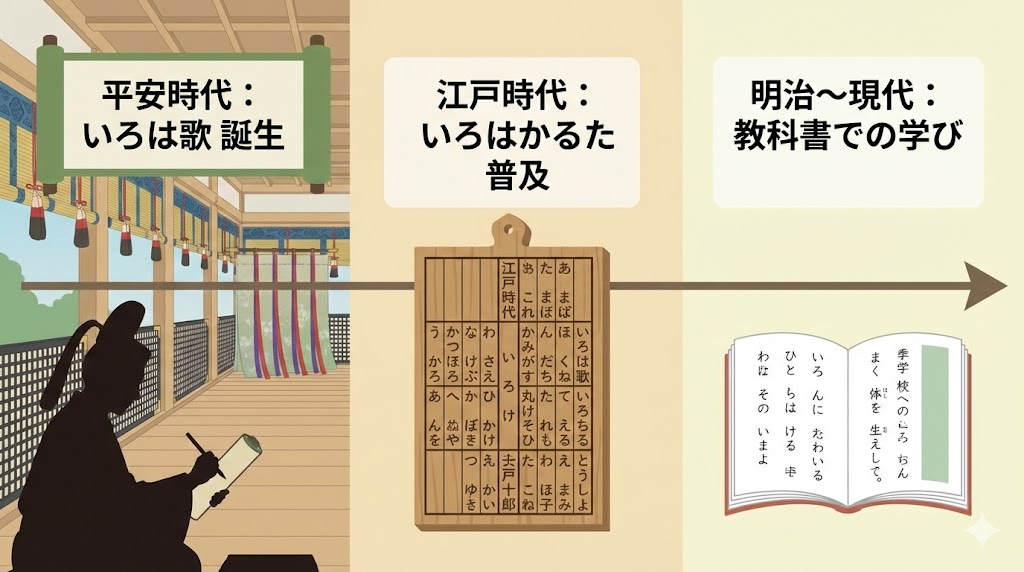

手習い歌として広まり、教育に使われてきた歴史

いろは歌は、仮名を覚えるための手習い歌として各地で受け継がれてきました。

寺子屋や家庭での学びの場では、いろは歌を唱えながら文字を覚えさせる方法がよく使われました。

江戸時代以降は、教育書や往来物にも多く登場し、子どもたちの学びの入り口として機能してきました。

また、明治以降に五十音図が一般化した後も、いろは歌はカルタやことば遊びなどの形で生き続けています。

【いろは歌の歴史タイムライン】

| 時期 | 主な出来事 | ポイント |

|---|---|---|

| 平安時代後期 | いろは歌が作品中に引用される | すでに知られた手習い歌として使われていた可能性 |

| 中世〜近世 | 寺子屋などで手習い歌として普及 | 仮名を覚えるための実用的な歌として定着 |

| 江戸時代 | いろはカルタや番付などに活用 | 文字学習だけでなく遊びや文化にも広がる |

| 近代以降 | 五十音図が主流になる中で併存 | 教育・文化・芸能など部分的に残り続ける |

(出典:国立国会図書館)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

一言まとめ:

いろは歌は平安時代ごろに生まれた手習い歌が、寺子屋教育や遊びの文化を通じて形を変えながら現代まで受け継がれてきたもので、作者が特定できないからこそ「みんなの歌」として広く根付いたとも言えます。

いろは順・ことば遊びなど日常での使われ方

いろは歌は、単なる古典の一作品にとどまらず、「いろは順」という並びやカルタ、番付などさまざまな形で生活に入り込んできました。

ここでは、いろはがどう使われてきたのかをイメージしやすく整理します。

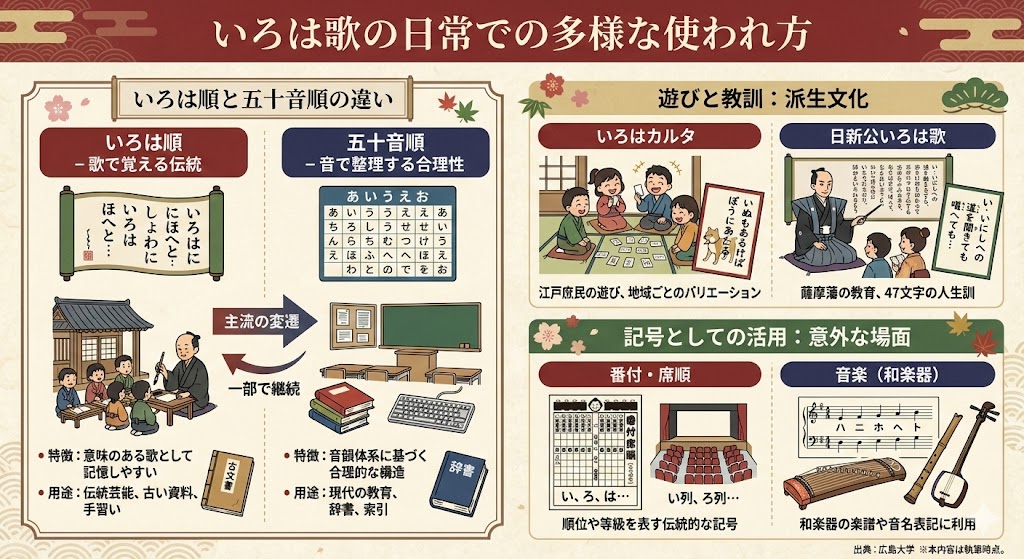

いろは順と五十音順の違いをシンプルに比べる

「いろは順」は、いろは歌の順番をそのまま並び替えに使う方法です。

一方、今一般的な「あいうえお順」は、音韻体系を整理した五十音図にもとづく並び方です。

いろは順は、意味のある一つの歌として覚えやすい反面、音の体系としてはやや不規則な面もあります。

五十音順は、教育や辞書などで扱いやすい合理的な構造を持っているため、近代以降はこちらが主流になりました。

とはいえ、いろは順も完全に姿を消したわけではなく、伝統芸能や古い資料の中では今も出会うことがあります。

いろはカルタや日新公いろは歌などの派生文化

いろは歌から派生した文化で特に知られているのが「いろはカルタ」です。

江戸で親しまれた「犬も歩けば棒に当たる」などの札を並べたカルタのほか、上方版や地方版など多様なバリエーションがあります。

また、薩摩藩の教育に使われた「日新公いろは歌」は、いろはの47文字にそれぞれ人生訓をのせたものとして有名です。

これらは、いろはという枠組みを生かして、道徳や人生観を伝えるための便利な器として活用されてきた例と言えます。

音楽・番付・番号付けなど意外な場面での「いろは」

いろはの文字は、段位や順位を表す記号としても使われてきました。

たとえば、席順や等級を「あ・い・う・え・お」「い・ろ・は・に・ほ」といった形で表現する方法があります。

音楽の世界でも、和楽器の楽譜や音名として「ハ ニ ホ ヘ ト」といったいろは由来の表記が使われることがあります。

こうした用法は、五十音順が主流になった現代でも一部に残っており、「古さ」「伝統らしさ」を感じさせる記号としても機能しています。

【いろはが使われてきた主な場面一覧】

| 場面 | 具体例 | 今どう使われているか |

|---|---|---|

| 教育 | 手習い歌・寺子屋・往来物 | 古典や日本語教育の教材などで紹介されることが多い |

| 遊び | いろはカルタ・ことば遊び | 正月の遊びや地域の行事などで今も使われる例がある |

| 表記 | 席順・番付・階名 | 一部の伝統芸能や資料、音楽記号の中で継続して利用される |

(出典:広島大学)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

見逃せないのが:

いろは歌は単なる古典の一作品ではなく、並び順やカルタ、番付などを通じて「ことばと文化をつなぐ仕組み」として働いてきたため、今でも様々な場面で名残に出会えるところが魅力です。

子どもから大人までの覚え方・教え方のコツ

いろは歌は、リズムが良いので覚えやすい一方、意味や旧仮名づかいが少し難しく感じられることもあります。

ここでは、子ども・大人・日本語学習者それぞれに役立つ覚え方のヒントをまとめます。

リズムで覚える|声に出して七五調を楽しむ

まずおすすめなのが、細かい意味を気にしすぎず、リズムそのものを体で覚える方法です。

四句をそれぞれ七五調のかたまりとして、手拍子や足踏みをしながら声に出してみます。

メロディを付けて歌ってもよいですし、テンポを変えて遊んでみるのも効果的です。

リズムで入ってくると、多少言い間違えてもすぐに違和感に気づけるようになります。

意味で覚える|イメージと一緒にストーリー化する

次のステップとして、一句ずつに簡単なイメージをつけて覚えていきます。

たとえば、最初の句には「満開の桜と散りゆく花びら」、二句目には「砂時計や時計」、三句目には「山道を歩く人」、四句目には「目を覚まして前を見る人」といった連想を付けてみます。

頭の中にストーリーができると、ことばの順番も自然と整っていきます。

絵を描くのが好きな人は、一句ずつ簡単なイラストにしてノートに並べておくのもおすすめです。

子ども・日本語学習者と一緒に楽しめる簡単な遊び

小学生や日本語学習者と一緒に覚えるときは、遊びの要素を少し加えると定着しやすくなります。

たとえば、ばらばらに書いたカードを並べ替えるゲームや、途中まで読んで続きの部分を当てるクイズなどが取り入れやすいです。

カルタ遊びと組み合わせて、「読み札をいろは歌の一部にする」などの工夫もできます。

楽しさが先に立つと、多少難しい言葉が含まれていても自然と繰り返し口にするようになります。

【タイプ別・いろは歌の覚え方早見表】

| 対象タイプ | おすすめの覚え方 | ポイント |

|---|---|---|

| 子ども | 手拍子や歌に合わせて声に出す | 意味よりリズムを優先して楽しく繰り返す |

| 大人 | 意味とイメージをセットでストーリー化 | 人生観や無常観と結びつけて味わうように覚える |

| 日本語学習者 | ひらがな表と現代表記・訳を並べて学ぶ | 発音練習と語彙学習を兼ねて少しずつ進める |

(出典:静岡県総合教育センター)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

失敗しないコツ:

最初から全文と意味を完璧に覚えようとするより、自分のタイプに合った覚え方を一つ選んで少しずつ慣れていく方が続きやすく、結果的に長く記憶に残りやすくなります。

まとめ

いろは歌は、「いろはにほへと」の先に続く三句も含めて、仮名47文字を一度ずつ使ったとてもコンパクトな歌です。

内容としては、美しいものや人生のすべてが移ろうという無常の感覚と、浅い夢や酔いに流されず今を生きようという静かなメッセージが込められています。

旧仮名づかいや仏教的な用語には少しハードルがありますが、ひらがな表記と現代表記、簡単なイメージを組み合わせて整理するとぐっと身近になります。

また、いろは順やカルタ、番付などの形で日常や文化の中に溶け込んできた歴史を知ると、単なる暗記用の歌ではなく、日本語と暮らしをつなぐ仕組みとしての側面も見えてきます。

最後に、ポイントをもう一度だけ整理しておきます。

- いろは歌は四句構成で、「諸行無常」と前向きな生き方のメッセージを同時に語る手習い歌です。

- 「匂へど/匂えど」「うゐ(有為)」「ゑひ(酔い)」など、旧仮名と現代表記の対応を押さえると理解が安定します。

- 平安時代ごろに生まれ、寺子屋教育やカルタ、番付などを通じて長く親しまれてきました。

- リズムで覚える方法、意味で覚える方法、遊びと組み合わせる方法など、対象に合わせた覚え方を選ぶと続けやすくなります。

まずは、自分なりのペースで一度声に出して全文を読み、そのうえで気になる部分から少しずつ意味や歴史を深めていってみてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 「いろはにほへと」の続きも含めた、いろは歌の全文はどうなりますか?

A. 一般的に使われる形では「いろはにほへと ちりぬるを/わかよたれそ つねならむ/うゐのおくやま けふこえて/あさきゆめみじ ゑひもせす」という四句構成です。ひらがな表記と漢字仮名まじり表記の両方を押さえておくと、場面に応じて説明しやすくなります。

Q. いろは歌は一言でいうと、どんな意味の歌なんですか?

A. 美しいものも人生も必ず移ろうという無常を踏まえつつ、浅い夢や酔いに流されず今をしっかり生きようと語りかける歌とよく説明されます。悲しみだけではなく、静かな前向きさも含んだ生き方の歌として読むとバランスよく味わえます。

Q. いろは歌の作者は本当に弘法大師空海なんでしょうか?

A. 伝承として空海作と語られることはありますが、研究上は証拠不足で作者不詳とする立場が一般的です。平安後期ごろの作と見られ、仏教的な知識を持った人物による手習い歌というイメージで捉えられることが多いです。

Q. 「うゐのおくやま」「ゑひもせす」など、古い仮名づかいはどう読むと自然ですか?

A. 「うゐ」は「有為(うい)」、「ゑひ」は「酔い」にあたるので、現代表記では「有為のおく山」「酔いもせず」といった読み方がわかりやすいです。旧仮名と現代表記の対応だけ押さえておくと、他の古典作品にも応用しやすくなります。

Q. なぜいろは歌には「ん」の仮名が入っていないのですか?

A. いろは歌が作られた当時は、「ん」が今のように独立した仮名としてまだ定着していなかったと考えられています。そのため、47文字でも一通りの音を表せると見なされており、後になってから「ん」を含めようとした別案が作られた経緯があります。

Q. いろは順は、今でもどこかで使われていますか?

A. 現在は五十音順が主流ですが、伝統芸能の段位や番付、楽譜の一部などでいろは順の名残を見ることができます。古い資料や看板で「あ・い・う・え・お」ではなく「い・ろ・は・に・ほ」と並んでいるものを見かけたら、いろは順の例だと考えてよい場面が多いです。

Q. 子どもにいろは歌を覚えさせるときのコツはありますか?

A. 意味を詰め込みすぎず、まずは手拍子や歌に合わせて楽しく声に出すことから始めると続けやすいです。慣れてきたら、一句ずつ簡単なイラストやイメージを足して、ストーリーとして味わえるようにすると理解も深まります。

参考文献・出典

- 広島大学「いろはにほへと ちりぬるを…(いろは歌の解説ページ)」

- 真言宗御室派総本山 仁和寺「いろは歌」

- 静岡県総合教育センター「いろは歌(47文字の仮名)」

- 国立国会図書館レファレンス協同データベース「『いろは歌』の全文を調べたい」事例