いろはにほへとの意味が怖いと言われることが増えていて、なんとなく不安になっている人も多いはずです。

子どもの頃に手習い歌として覚えたものが「実は呪いの歌」「処刑の暗号」と聞かされると、ちょっとゾッとしてしまいますよね。

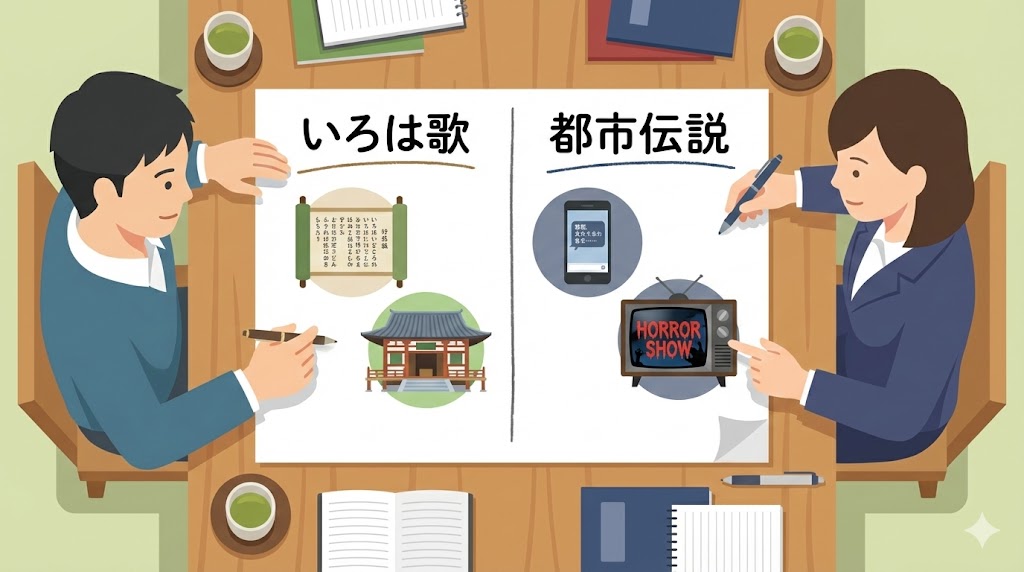

ただ本来のいろは歌は、仏教の無常観をやわらかく伝える歌であり、最初から怖がらせるために作られたものではありません。

一方で、後世になって生まれた暗号説や都市伝説もたくさんあり、それが「意味が怖い」というイメージを強くしているのも事実です。

この記事では、いろは歌の全文と現代語訳、本来の仏教的な意味、そして「咎なくて死す」などの怖い解釈までを整理して、安心して向き合えるようにまとめていきます。

【この結論まとめ】

- いろはにほへとは本来、仏教の無常観をやさしく伝える教えの歌であり、呪いの歌ではない。

- 「咎なくて死す」などの暗号説は後世の都市伝説色が強く、歴史資料からの裏付けは乏しい。

- いろは歌は仮名47文字を一度ずつ使う手習い歌としても重宝されてきた。

- 怖い解釈はエンタメとして楽しむ距離感で受け取り、本来の教えを知ると不安は和らぎやすい。

- 子どもには年齢に合わせて「命には限りがある」というやわらかな伝え方をすると安心しやすい。

いろはにほへとの意味は本当に怖いのか整理する

最初に結論を一言でまとめると、いろはにほへとは「怖い歌」というより、人生のはかなさと今を大切に生きることを伝える仏教的な歌だと考えるのがいちばん自然です。

ただし近年は、暗号説や呪いの物語が重ねられたことで、「意味を知ると怖い歌」として消費されている側面もあります。

検索で語られる「意味が怖い」の代表的なパターン

ネット検索や動画で取り上げられる「怖い意味」は、大きくいくつかのパターンに分けられます。

どのパターンも元の歌詞に「死」や「咎」「怨念」といった要素を読み込み、ストーリーとして脚色しているのが特徴です。

ざっくり全体像をつかむために、代表的なパターンを整理しておきます。

【いろは歌の怖い解釈パターン一覧】

| 解釈パターン | 内容の概要 |

|---|---|

| 処刑・死刑の歌説 | 無実の罪で処刑される人の心情や、死刑の場面を暗示するという解釈。 |

| 呪い・怨念の歌説 | 裁かれた人や恨みを抱えた人の怨念が、言葉に封じ込められているとする説。 |

| 暗号メッセージ説 | 行の末尾の文字などをつなぐと「咎なくて死す」などの不気味な文になるとする説。 |

| 死への誘いの歌説 | 人生のはかなさを強調しすぎて、「死へと誘う歌」と読まれることもある解釈。 |

(出典:NoteCrux)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

これらはいずれも、いろは歌を「ホラー風に読む」ための拡大解釈だと考えると受け取りやすくなります。

ちょっと深掘り:

「怖い意味」の多くは、元の歌詞に後から物語を重ねた読み方であり、必ずしも作者の意図をそのまま反映したものではないと考えられます。

歴史的に確認できる意味と後付け解釈の違い

歴史的な資料から確認できるのは、いろは歌が仏教の無常観と深く結びついた教えの歌だという点です。

仮名47文字を一度ずつ使う手習い歌としても重宝され、寺院や学校で広く教えられてきました。

一方で、「咎なくて死す」などの暗号説は江戸時代以降に生まれたと見る説もあり、文献的な裏付けが十分とは言えません。

つまり、「仏教的な教え」と「暗号的な怖さ」は、もともと同時に仕込まれていたのではなく、時間の流れの中で別々に重ねられてきた可能性が高いということです。

ここがポイント:

いろは歌には「教えとしての意味」と「後世の娯楽としての怖い解釈」という二層があり、混同しないことが安心して向き合う近道になります。

この記事での結論|怖さより「無常を伝える歌」として考える

この記事では、いろは歌をまず「諸行無常をやさしく伝える歌」としてとらえる立場から解説していきます。

そのうえで、暗号説や呪い説などの怖い解釈は、「後から生まれた都市伝説」として冷静に眺めていきます。

怖い話として楽しみたい人もいれば、ただ不安を解きほぐしたい人もいるので、どちらのニーズにも応えられるように事実と解釈を整理していきます。

結論:

いろはにほへとの意味が怖いと感じたとしても、本来は人生のはかなさと今を大切にすることを教える歌だと理解すると、必要以上に恐れる必要はないと考えやすくなります。

いろは歌の全文と現代語訳で本来の意味をつかむ

いろは歌の本来の意味を知るには、まず全文と一行ずつの現代語訳を押さえるのがいちばんの近道です。

ここでは、原文を確認しながら、やさしい日本語に言いかえていきます。

いろは歌の原文と冒頭部分の読み方

いろは歌の原文は、かなが一文字ずつ一度だけ使われるように構成された有名な詩です。

もっともよく知られている形は次のようなものです。

いろはにほへと

ちりぬるを

わかよたれそ

つねならむ

うゐのおくやま

けふこえて

あさきゆめみし

ゑひもせす

一般的には七文字前後で区切ってリズムよく読むと、意味もとらえやすくなります。

要点まとめ:

いろは歌は、ひらがな一文字ずつを一度だけ使いながら、七五調に近いリズムで「人生のはかなさ」を歌い上げた短い詩です。

一行ずつの現代語訳とニュアンスをていねいに整理

それぞれの句には、仏教的な無常観を思わせるイメージが込められています。

ここでは、あくまで代表的な現代語訳として、ニュアンスをていねいに整理してみます。

【いろは歌の各句と現代語訳の対応表】

| 句 | おおまかな現代語訳 | キーワード |

|---|---|---|

| いろはにほへと | 色鮮やかな花も、やがて散ってしまう。 | 美しさのはかなさ |

| ちりぬるを | どんなものも、いつかは散り失われる。 | 無常 |

| わかよたれそ | この世の中で、誰が変わらずにいられようか。 | 変化 |

| つねならむ | 変わらないものなどない。 | 常ならざること |

| うゐのおくやま | 迷いの深い山のような人生の中で。 | 迷い・煩悩 |

| けふこえて | 今日という日をひとつひとつ乗り越えていく。 | 今を生きる |

| あさきゆめみし | 浅はかな夢を見て、現実から目をそらすことなく。 | 夢・執着 |

| ゑひもせす | 酔ってごまかすこともせず、まっすぐに生きたい。 | 酔い・逃避 |

(出典:仏教わかる事典)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

厳密な学術的訳は複数ありますが、「どんな美しさもやがて散る」「変わらないものはない」「迷いの中でも今日を越えていく」といった流れを押さえておくと、全体像がつかみやすくなります。

ここがポイント:

一行ごとに細かな訳の違いはあっても、「すべては移ろいゆくからこそ、執着しすぎずに今をていねいに生きよう」という大きなメッセージは共通していると考えられます。

かな47文字を一度ずつ使うパズル性と教育的な役割

いろは歌は、ひらがな47文字(歴史的仮名遣い)を重複なく一度ずつ使う「パングラム」としても知られています。

この特徴のおかげで、昔から手習い歌として子どもが文字を覚える役割も担ってきました。

寺院や寺子屋、学校で、文字教育と仏教の教えを同時に伝える道具として活躍してきたという側面もあります。

いわば「教え」と「実用」が一体になった教材だったと考えると、その存在感が少し立体的に見えてきます。

覚えておきたい:

いろは歌は、意味だけでなく「文字を網羅的に使う工夫」も込められており、単なる暗号や怪談ではなく、学びのための歌として長く親しまれてきました。

「呪いの歌」とされる怖い解釈と暗号説の中身

ここからは、多くの人が気になっている「呪いの歌」「暗号説」の中身を見ていきます。

怖い解釈を知っておくことで、どこまでが創作に近いのかも冷静に判断しやすくなります。

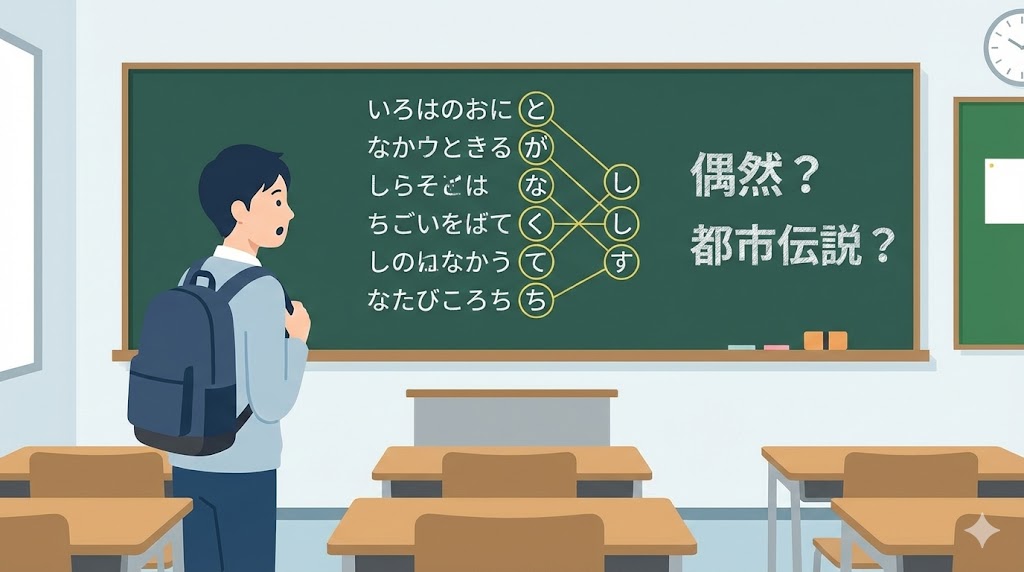

最後の文字をつなぐと生まれる「咎なくて死す」説

もっとも有名なのが、各行の最後の仮名をつなぎ合わせる「暗号説」です。

いろは歌の各行の末尾の文字をならべると、「とかなくてしす」と読むことができます。

これを漢字に当てはめて「咎無くて死す」と解釈し、「無実の罪で命を落とした人のメッセージだ」と語られることが多くなりました。

代表的な暗号説を、わかりやすく整理してみます。

【暗号説・呪い説の代表パターン比較】

| 解釈 | 作り方・根拠 | コメント |

|---|---|---|

| 「咎無くて死す」説 | 行末の仮名「と・る・そ・む・ま・て・し・す」をつなげて読む。 | 音の当てはめ方に無理があり、偶然の重なりと見る説も多い。 |

| 処刑者の怨念メッセージ説 | 上の暗号をもとに、無実の処刑者の物語が付け加えられた形。 | 具体的な人物名や史料との対応は乏しく、物語色が強い。 |

| 死刑執行の合図の歌説 | 暗号が処刑の合図や合言葉だったとする説。 | 実際の儀礼や記録と結びつく資料は見つかっていない。 |

(出典:NoteCrux)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

このように、暗号説は「文字の並び替え」と「物語の後付け」が組み合わさって広まってきたと考えられます。

意外な落とし穴:

暗号として読めるからといって、必ずしも作者がそこまで意図して作ったとは限らず、「後から意味を見いだす楽しみ」に近い側面があることも意識しておくと安心です。

処刑や怨念を読み込む怖いストーリーのバリエーション

暗号説と結びついて、「無実の罪で処刑された人が残した歌」「流罪になった人の怨念を込めた歌」など、さまざまなストーリーが語られます。

中には、具体的な時代や人物名を当てはめて語られるバージョンもあります。

しかし、その多くは後世の創作や怪談として広まったもので、歴史資料から裏づけられたケースはほとんどありません。

いわば「いろは歌」という有名な素材に、物語作りの土台としての役割が乗ってしまったと見ると、全体像がつかみやすくなります。

一言まとめ:

処刑や怨念にまつわる怖いストーリーは、いろは歌そのものよりも、「いろは歌を題材にした創作の世界」と捉えると、必要以上に現実と結びつけずに楽しみやすくなります。

史料から見た暗号説の信ぴょう性と限界

歴史学や国文学の研究では、いろは歌を「暗号として作った」という直接的な証拠は見つかっていません。

むしろ、仏教的な無常観を歌い上げた詩歌としての側面や、手習い歌としての実用性が重視されています。

もちろん、「作者が遊び心で暗号を仕込んだ可能性」を完全に否定することもできませんが、それを前提に歴史を語るのは慎重であるべきです。

現時点では、「暗号説はロマンある読み方の一つ」くらいの距離感でとらえるのが現実的だと言えるでしょう。

判断の基準:

暗号説は「事実」ではなく「可能性のある解釈」として楽しみ、本来の意味をゆがめすぎないようにすることが、いろは歌と健全に付き合うコツになります。

いろは歌が仏教の教えとどうつながるかをやさしく見る

本来のいろは歌を理解するうえで欠かせないのが、仏教の教えとのつながりです。

特に「諸行無常」を説く有名な一節との関係がよく語られます。

「諸行無常」と涅槃経の四句の偈との関係

仏教には、次のような四句の偈(無常偈)がよく知られています。

諸行無常

是生滅法

生滅滅己

寂滅為楽

これを簡単に言いかえると、「あらゆるものは移ろいゆき、生まれては消える性質を持っている」「その生まれ消えるはたらきが静まった境地こそ、安らぎである」といった意味になります。

いろは歌は、この四句の偈と対応するように作られたとする説があります。

代表的な対応を、早見表としてまとめると次のようになります。

【無常偈といろは歌の対応早見表】

| 無常偈の句 | 意味の要約 | いろは歌で対応するとされる部分 |

|---|---|---|

| 諸行無常 | すべてのものは移ろいゆく。 | 「いろはにほへと ちりぬるを」 |

| 是生滅法 | 生まれ、滅びる性質を持っている。 | 「わかよたれそ つねならむ」 |

| 生滅滅己 | 生まれたり滅びたりするはたらきが静まること。 | 「うゐのおくやま けふこえて」 |

| 寂滅為楽 | その静かな境地こそ安らぎである。 | 「あさきゆめみし ゑひもせす」 |

(出典:浄土真宗本願寺派善正寺)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

すべての研究者がこの対応に同意しているわけではありませんが、「無常偈の内容を日本語の歌として表現したもの」と見ると、いろは歌の輪郭がかなりはっきりしてきます。

ちょっと深掘り:

いろは歌を無常偈と重ねて読むと、「怖い歌」ではなく、「変わりゆく世界の中で心をどう保つか」を示すヒントのようにも感じられるようになります。

歌に込められた人生観と死生観

いろは歌では、花が咲いて散るイメージを入口に、「美しいものほど長くは続かない」という感覚が描かれています。

続く行では、「変わらないものはない」「迷いの中でも今日を越えていく」といった、人生全体に広がる視点が加わります。

最後の「あさきゆめみし ゑひもせす」には、「浅はかな夢や酔いで現実から逃げるのではなく、しっかりと生きていこう」という戒めが込められていると解釈されることが多いです。

死や終わりを見据えながらも、今この瞬間の生き方に目を向けるという、落ち着いた死生観がにじんでいると言えるでしょう。

要点:

いろは歌は死そのものを恐ろしいものとして描くのではなく、「終わりがあるからこそ、迷いに飲まれすぎず、今をていねいに生きよう」という人生観を静かに伝えていると読むことができます。

寺院や仏教書で語られるいろは歌の位置づけ

寺院の法話や仏教解説では、いろは歌を「日本語で無常を伝える代表的な歌」として紹介することがあります。

説教の中で引用されることもあり、「人生の終わりを意識しながら、一日一日を越えていく」というメッセージとして扱われる場面も多いです。

こうした文脈では、呪いの歌としてではなく、むしろ心を落ち着かせる教えとして位置づけられています。

いろは歌が長く伝えられてきた背景には、このような宗教的・精神的な価値があったと考えると自然です。

大事なところ:

寺院や仏教書の文脈では、いろは歌は「人を呪う歌」ではなく「人が生きやすくなるための歌」として扱われることが多く、そこに長く受け継がれてきた理由があります。

なぜ「意味が怖い」と感じるのか|日本人の死生観と物語の影響

それでも「意味を知ると怖い」と感じてしまうのは、日本人の死生観や、メディアの影響が重なっているからだと考えられます。

どんなときに怖さが増しやすいのかを整理しておくと、不安を客観視しやすくなります。

子どもの頃に習う歌に「死」や「無常」が潜んでいるギャップ

いろは歌は、手習い歌や遊び歌のような感覚で教わることが多いです。

子どもの頃は意味を深く考えず、単にリズムよく暗唱していたという人も多いでしょう。

大人になってから、「実は無常や死生観を歌っている」と聞かされると、そのギャップに驚いて怖さを感じやすくなります。

「子どもの頃の記憶」と「大人になって知る死のテーマ」の距離感が、そのまま違和感や恐怖につながるイメージです。

ここがポイント:

急に「死」や「無常」という言葉で説明されると身構えてしまいがちですが、もともと歌はそのテーマをやわらかく伝える役割を持っていると考えると、過度な恐怖を感じにくくなります。

ホラー番組やネット記事が恐怖イメージを増幅させる流れ

テレビの特番やネットの記事では、「本当は怖い」「呪われた歌」といったタイトルがつけられることが多くなっています。

視聴者や読者の興味を引くために、怖さが強調されるのは自然な流れです。

ただ、こうしたコンテンツを繰り返し見ると、「本当は怖いものなのだ」というイメージだけが先行してしまいがちです。

内容を冷静に見直してみると、元の歌詞よりも演出や語り口によって恐怖が増幅されているケースも少なくありません。

注意点:

ホラー番組やネットの語りは「怖く感じさせること」が目的の一つになっていることが多く、いろは歌そのものの性質とは切り離して考えると、必要以上に不安を抱えにくくなります。

「意味を知ると怖い歌」ブームとエンタメとしての消費

近年は、「意味を知ると怖い童謡」「本当は怖い昔話」といったテーマが人気を集めています。

いろは歌もその流れの中で、「実はこんな恐ろしい意味がある」と紹介されることが増えました。

こうしたブームは、歌や物語をエンタメとして楽しむ文化の一つでもあります。

どこまでを現実の危険や呪いと結びつけるかは、受け手側のスタンスで大きく変わってきます。

怖さを感じやすくする要因を整理しておくと、自分がどこで影響を受けているのかが見えやすくなります。

【いろは歌を怖く感じやすくなる要因一覧】

| 要因 | どう怖さにつながるか |

|---|---|

| 子どもの頃の記憶とのギャップ | 明るい手習い歌だと思っていたものが、死や無常の話と結びつきショックを受けやすい。 |

| ホラー番組・動画の演出 | 暗い照明や音響効果、怖いナレーションによって、実際以上に恐ろしく感じてしまう。 |

| 都市伝説ブーム | 「呪い」「怨念」といった言葉が繰り返されることで、現実とも結びつけてしまいやすい。 |

| 個人の不安傾向 | もともと不安を感じやすい性格だと、意味を知っただけでも強く怖がってしまう。 |

| 死にまつわる話への慣れの少なさ | 日常生活で死について話す機会が少ないと、突然の「死生観」の話題が恐怖として立ち上がりやすい。 |

(出典:仏教わかる事典)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

1分で要点:

いろは歌そのものよりも、「どう見せられるか」「どんな心理状態で触れるか」が怖さを大きく左右しており、その構造を知っておくと自分の感じ方も整理しやすくなります。

都市伝説との付き合い方と子どもへの伝え方のコツ

怖い解釈が存在する以上、完全に無視するのではなく、どのような距離感で付き合うかを決めておくことが大切です。

特に、子どもにどう伝えるかを迷っている人にとっては、具体的な目安があると安心しやすくなります。

都市伝説として楽しむときに押さえたい前提

暗号説や呪い説を「面白い読み物」として楽しむこと自体は、必ずしも悪いことではありません。

ただしそれを、現実の呪いや不幸と直接結びつけてしまうと、不安が大きくなりすぎてしまいます。

「歴史的な事実」と「創作としての物語」の線引きを意識するだけでも、心の負担はかなり軽くなります。

いろは歌の場合、本来の仏教的な意味を知ったうえで、「こんな都市伝説もあるらしい」と一歩引いて楽しむのがバランスのよい向き合い方と言えます。

アドバイス:

都市伝説は「事実の説明」ではなく「物語の一種」と捉えたうえで、怖さが強すぎると感じたら無理に触れ続けないことが、心を守るうえでとても大切です。

子どもにはどこまで伝えるか年齢別の目安

子どもにいろは歌を教えるとき、「怖い意味まで伝えるべきか」は悩ましいところです。

基本的には、年齢に応じて伝え方の深さを変えるのがおすすめです。

小学校低学年では「文字の歌」としての側面を中心にし、高学年から少しずつ「無常」という考え方に触れていくイメージです。

年齢別のざっくりした目安を、一覧にしておきます。

【年齢別・いろは歌の伝え方の目安】

| 年齢の目安 | 伝え方のポイント | 注意したいこと |

|---|---|---|

| 小学校低学年くらい | ひらがなを覚える歌として楽しく暗唱することを中心にする。 | 死や呪いなどの話題は無理に出さない。 |

| 小学校高学年くらい | 「世の中のものは変わっていく」という無常の感覚を、日常の例で伝える。 | 怖い都市伝説は、子どもが強く望まない限り詳しく話さない。 |

| 中高生くらい | 死生観や無常について、本人の興味に合わせて少し踏み込んだ話もできる。 | 不安が強い様子なら、暗号説や呪い説の話題は控える。 |

| 大人 | 教えと都市伝説の両方を知ったうえで、自分なりの距離感を選べる。 | 不調が続く場合は、無理に怖い話を追いかけない。 |

(出典:世界の民謡・童謡)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

失敗しないコツ:

子どもにいろは歌を伝えるときは、「何をどこまで知りたがっているか」をよく観察し、知りたい気持ち以上に怖い情報を押しつけないことが安心につながります。

怖さが不安につながる人への心の守り方

意味を知ったことで、いろは歌そのものが怖く感じてしまう人もいます。

その場合は、暗号説や呪い説から一度距離を置き、本来の仏教的なメッセージや、人生観としての読み方に意識を戻してみるのがおすすめです。

また、「怖い」と感じる自分を責める必要はありません。

感受性が豊かだからこそ強く感じてしまう部分もあるので、無理に慣れようとせず、安心できる情報との付き合い方を選んでいきましょう。

補足:

どうしても不安が強くなってしまう場合は、いろは歌そのものから離れてみたり、信頼できる人に気持ちを話してみたりすることも、心を守るための大切な選択肢です。

いろは歌と似た「怖い意味がある歌・童謡」との違いを比べる

いろは歌の話題は、よく「意味を知ると怖い童謡」とセットで語られます。

ここでは、他の歌との共通点と違いを整理し、いろは歌の位置づけをより立体的に見ていきます。

「かごめかごめ」など他の怖い意味を持つ歌との共通点

「かごめかごめ」「通りゃんせ」なども、「本当は怖い歌」として取り上げられることが多い童謡です。

これらの歌には、囚われや通行の制限、子どもの身に起こる出来事など、謎めいた言葉がちりばめられています。

いろは歌と同じく、はっきりとした意味がわかりにくいほど、怖い解釈が生まれやすくなるという共通点があります。

「はっきり説明されない余白」の部分に、さまざまな物語が流れ込んでくるイメージです。

ちょっと深掘り:

言葉に余白が多い歌ほど、受け手が自由に物語を想像できるため、「怖い意味」から「ロマンチックな意味」まで、解釈が増えていきやすいという特徴があります。

いろは歌だけが持つ仏教的メッセージという違い

他の童謡と大きく違うのは、いろは歌には仏教の無常観という比較的はっきりした背景がある点です。

「かごめかごめ」などは、地域ごとに伝承が異なり、宗教的な教えよりも民間伝承や遊び歌としての側面が強いと言えます。

いろは歌は、文字教育と仏教の教えを兼ね備えた歌として広まったため、「教えの軸」が比較的ぶれにくいのが特徴です。

そのぶん、暗号説や呪い説に偏りすぎず、教えとしての部分に立ち返りやすいとも言えます。

要点まとめ:

いろは歌は他の怖い童謡と同じく「解釈の余地」がありますが、仏教的なメッセージという揺るぎない軸があるぶん、教えとして読み直しやすい歌だと考えられます。

いろは歌と他の「怖い歌」の比較表

最後に、いろは歌と他の代表的な「意味を知ると怖い歌」を簡単に比較してみます。

【いろは歌と他の「怖い歌」の比較表】

| 曲名 | どんな歌か | 怖さの種類 |

|---|---|---|

| いろは歌 | 仮名47文字を使い、無常や人生観を歌った手習い歌。 | 無常や死生観を知ったときの思想的な怖さ。 |

| かごめかごめ | 輪になって遊ぶ童謡で、歌詞に謎めいた表現が多い。 | 囚われや不吉な出来事を読み込む怪談的な怖さ。 |

| 通りゃんせ | 道を通るやりとりを歌った童謡で、通行人と関所のような対話が描かれる。 | 通行の許可・拒否にまつわる緊張感から来る物語的な怖さ。 |

(出典:世界の民謡・童謡)

※本内容は執筆時点。最新情報は公式サイト確認。

見逃せないのが:

いろは歌は、「怖い歌」として一括りにされがちですが、実際には「教えとしての側面」が他の童謡よりも強く、怖さだけで評価してしまうともったいない一面があると言えます。

まとめ

いろはにほへとの意味が怖いと言われる背景には、本来の仏教的な教えと、後世に重ねられた都市伝説の両方が混ざり合っている事情があります。

もともとのいろは歌は、どんな美しさや人生もやがて終わりが来ること、迷いの中でも一日一日を越えていくことを、やさしく伝える歌だと考えるのが自然です。

一方で、行末の文字をつなぐ暗号説や、処刑や怨念の物語は、歴史的な裏付けよりもエンタメ性が強い読み方だと言えます。

怖い解釈だけを強く意識してしまうと、不安が大きくなりすぎて、本来のメッセージが見えにくくなってしまいます。

このポイントを振り返ると次のようになります。

- いろは歌は仮名47文字を一度ずつ使い、無常観や人生観を伝える教えの歌として広まってきた。

- 「咎無くて死す」などの暗号説は、後から加えられた都市伝説色の強い解釈で、史料上の裏付けは乏しい。

- 怖さを感じる背景には、子どもの頃のイメージとのギャップや、ホラー的な見せ方、個人の不安傾向などが重なっている。

- 子どもに伝えるときは年齢に合わせて深さを調整し、無理に怖い話を押しつけないことが安心につながる。

- いろは歌は、怖い話としてだけでなく、「今をどう生きるか」を考えるきっかけとして味わうと、見える景色が大きく変わる。

まずは、いろは歌の原文と現代語訳をゆっくり味わいながら、自分にとって心地よい距離感でこの歌と付き合っていくのがおすすめです。

よくある質問(FAQ)

Q. いろはにほへとの意味は本当に怖い内容なのでしょうか?

A. 本来はいろは歌全体で無常や人生観を伝える歌であり、呪いや処刑を直接描いたものではありません。暗号説や怨念の物語は後世の都市伝説として付け加えられた部分だと考えると受け取りやすくなります。

Q. 「咎無くて死す」という暗号はどこまで信じてよいですか?

A. 行末の文字をつなぐとそう読めるという遊びは事実ですが、作者が意図的に暗号として仕込んだ証拠は見つかっていません。歴史的な事実というより、ロマンのある読み方の一つとして距離をとって楽しむのが現実的です。

Q. いろは歌は今も学校などで教えられているのでしょうか?

A. 現在でも、国語の教科書や道徳の授業、書道や音楽などで扱われることがあります。ただし必修ではなく、学校や教材によって扱い方や頻度には差があります。

Q. 子どもにいろは歌の怖い意味まで話しても大丈夫ですか?

A. 年齢が低いうちは、文字を覚える歌としての側面や「ものはいつか変わる」というやわらかな無常観に留めるのがおすすめです。暗号説や呪いの話は、子どもが強く望まない限り、無理に伝えないほうが安心しやすくなります。

Q. いろは歌と他の「意味を知ると怖い童謡」は何が違いますか?

A. かごめかごめなどが民間伝承や遊び歌としての色合いが強いのに対し、いろは歌は仏教の無常観という比較的はっきりした教えの背景を持っています。そのため、怖さだけでなく人生観のヒントとして読み直しやすい点が大きな違いです。

Q. いろは歌の作者は空海(弘法大師)という説は本当ですか?

A. 空海作とする伝承はありますが、確実な史料はなく、現在は「作者不詳」「諸説あり」とする見方が一般的です。作者よりも、内容や歴史的な役割に注目して味わうのが現実的な向き合い方と言えます。

Q. 怖い意味を知ってから、いろは歌を聞くと不安になります。どうすればよいですか?

A. 不安が強くなる場合はいったん暗号説や呪い説から距離を置き、本来の仏教的な意味や前向きな解釈に意識を向け直すのがおすすめです。それでもつらいときは、無理に歌と向き合わず、信頼できる人に気持ちを聞いてもらうなど、自分の心を守る選択を優先してください。

参考文献・出典

- 真言宗御室派総本山 仁和寺「いろは歌」

- 仏教わかる事典「いろは歌の意味・現代語訳を簡単にわかりやすく解説」

- Buddha Club「いろは歌と仏教『諸行無常』から読み解く四句の偈」

- 浄土真宗本願寺派 善正寺「『無常偈』と『いろは歌』」

- 世界の民謡・童謡「いろは歌(いろはにほへと) 歌詞の意味」

- NoteCrux「いろは歌の意味が怖い?呪いの暗号や都市伝説の謎を解説」

- FS Event & Communication「いろはにほへとの意味は怖い?いろは歌の読み方や覚え方も」