黄土色を表現したいのに、どんな色を混ぜればいいのか迷ってしまうことはありませんか?

特に絵の具や色鉛筆など、使う画材によって混ぜ方やバランスが変わると、思い通りの色に仕上がらず悩む方も多いようです。

この記事では、黄土色の作り方を丁寧に解説しながら、色の組み合わせ方や画材ごとのコツ、仕上がりの違いまでわかりやすくご紹介します。

自然な色合いを作るためのヒントがきっと見つかりますよ。

- 絵の具や色鉛筆での黄土色の基本的な混ぜ方

- 異なる色を使った応用的な黄土色の作り方

- 画材ごとの色の出し方や注意点

- 黄土色の仕上がりを調整するテクニック

絵の具や色鉛筆での黄土色の作り方

- 黄色と茶色で作る最も基本の混色法

- 紫を使って彩度を抑える補色テクニック

- 赤と黒を加えた深みのある色味の出し方

- 三原色だけで再現する応用的な方法

- アクリル絵の具を使った混色のコツ

- オレンジ・緑・白を使った変化球な配合法

黄色と茶色で作る最も基本の混色法

黄土色を手軽に作るには、「黄色」と「茶色」の2色を混ぜる方法がもっとも基本でわかりやすいです。

少ない手間で安定した色合いが得られるため、初心者にも安心しておすすめできる混色法です。

なぜ黄色と茶色が基本なのか

この方法が広く使われているのは、黄土色のイメージそのものが「黄色がかった茶色」だからです。

明るさの中に土っぽさや温かみを持つ色を再現するには、黄色を多めにして、茶色を少し加えることで自然なバランスになります。

また、多くの絵の具セットに含まれている基本色だけで作れるため、新しく色を買い足す必要がない点も魅力のひとつです。

色のバランスと注意点

おすすめの比率は「黄色3:茶色1」くらいです。

最初に黄色を多めにパレットに出し、そこに少しずつ茶色を加えて混ぜていくと、黄土色に近づいていきます。

茶色にはバーントアンバーやローアンバーといった落ち着いた色味のものを選ぶと、より自然な黄土色に仕上がります。

ただし、茶色を入れすぎると、黄土色ではなく茶色寄りのくすんだ色になってしまうため、少しずつ加えながら調整してください。

色の調整に便利なポイント

好みの黄土色が見つからない場合は、白を少しだけ加えて明るさを調整すると、柔らかく優しい色合いに仕上がります。

逆に、もう少し落ち着いた印象にしたいときは、ほんの少し黒を加えてみても良いでしょう。

このように、黄色と茶色をベースにする方法は、黄土色づくりの基本でありながら奥深く、応用の幅も広いのです。

紫を使って彩度を抑える補色テクニック

絵の中で目立ちすぎない、控えめで落ち着いた黄土色にしたいときは、黄色に紫を加える「補色のテクニック」がとても役立ちます。

鮮やかさを抑えたいと感じたときに試したい方法です。

補色とは?彩度を抑える理由

黄色と紫は、色の輪で正反対に位置する「補色」の関係にあります。

この2色を混ぜることで、お互いの彩度が打ち消し合い、落ち着いた印象の色ができあがります。

これが、黄土色にくすみや柔らかさを加えるテクニックとして重宝される理由です。

特に、絵全体を自然な色調でまとめたいときや、明るい黄色が浮いて見える場合には、この方法が効果を発揮します。

混ぜ方とおすすめの色

ベースとなる黄色には、レモンイエローやカドミウムイエローなどの明るめの色を使いましょう。

紫は、バイオレットやラベンダーといった柔らかい色が使いやすく、少量ずつ加えて調整していくのがポイントです。

彩度を落とすことが目的なので、紫の量はごく少なくて構いません。

入れすぎると、茶色やグレーに寄りすぎてしまうため、様子を見ながら少しずつ加えましょう。

使いどころと注意点

このテクニックは、黄土色を周囲の色と馴染ませたいときや、全体を落ち着いた雰囲気にしたい場面で活躍します。

ただし、補色同士の混色は微妙なバランスが求められるため、試し塗りをしながら丁寧に進めることが大切です。

思い通りの色に近づけるには、光の当たり方や紙の種類にも影響されるため、完成前に何度か確認するのが安心です。

赤と黒を加えた深みのある色味の出し方

重厚感のある深い黄土色を目指す場合は、黄色に赤と黒を少し加える方法が向いています。

この配合によって、単なる明るい土色ではなく、大人っぽく落ち着いた印象の色合いを作ることができます。

なぜ赤と黒を使うのか

黄色だけでは明るさが強く、軽い印象になりがちです。

そこに赤を加えると温かみが増し、さらに黒を少し足すことで全体のトーンが落ち着き、深みが生まれます。

このように赤と黒を組み合わせることで、黄土色に奥行きが出て、見る人に安心感や安定感を与える色合いへと変化します。

配合のバランスと混ぜ方

おすすめの比率は、黄色を3に対して赤が1、黒はさらに少ない0.5程度からスタートするのが無難です。

赤にはカドミウムレッド、黒にはジェットブラックのようなはっきりとした色を使うと効果がわかりやすくなります。

このとき、黒は入れすぎると暗くなりすぎてしまうので、慎重に少しずつ加えるようにしてください。

以下のように表で整理すると、色の加え方がイメージしやすくなります。

| カラー | 推奨比率 | 役割 |

|---|---|---|

| 黄色 | 3 | 明るさと基本色 |

| 赤 | 1 | 温かみと深み |

| 黒 | 0.5 | 色の引き締め、影のニュアンス |

こんな場面におすすめ

この深みのある黄土色は、写実的な絵画や秋の風景、人物画の背景など、落ち着きのある表現が求められる場面でよく使われます。

また、木材や革製品の色を再現したいときにも便利です。

一方で、重すぎる印象を与えてしまうこともあるため、やや明るさを残したい場合は、白を加えて調整するのも一つの方法です。

黄土色に豊かな表情を持たせたいとき、この赤と黒のテクニックが力を発揮してくれます。

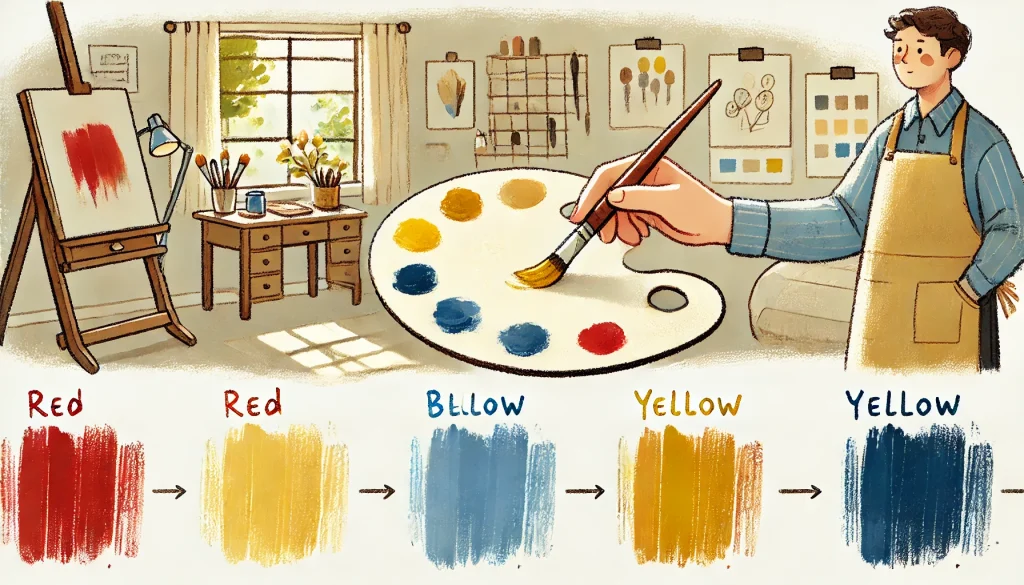

三原色だけで再現する応用的な方法

黄土色は、三原色である赤・青・黄色の3色のみを使って作ることができます。

この方法は、限られた色だけで制作するときや、色の理論を学びながら創作を楽しみたいときにとても役立ちます。

色をゼロから組み立てるおもしろさ

三原色のみを使うことで、色を自分の手で組み立てていく感覚が得られます。

これは、色に対する理解を深めたい人にとって、とても勉強になる手法です。

また、たくさんの絵の具を用意しなくても良いため、持ち物を最小限に抑えたい場面でも便利です。

混ぜる順番と色の配合

この方法では、まず黄色と赤を混ぜてオレンジ系の色を作ります。

そこにほんの少し青を加えると、彩度が落ちて落ち着いた黄土色に近づきます。

おすすめの比率は、以下の通りです。

| カラー | 配合比率 | 説明 |

|---|---|---|

| 黄色 | 3 | ベースとなる色。黄土色の明るさを決める要素です。 |

| 赤 | 2 | 温かみを加える役割があります。 |

| 青 | 1 | 彩度を落とし、自然なトーンに仕上げます。 |

このような配合からスタートし、必要に応じて調整していくと、理想の黄土色に近づけやすくなります。

注意すべきポイント

青は非常に強い色なので、入れすぎには注意が必要です。

多く入れてしまうと、緑がかったりグレー寄りになってしまい、黄土色とはかけ離れた印象になります。

また、全体的に色が暗くなってしまうこともあるため、少しずつ様子を見ながら混ぜていくのが安全です。

三原色だけで色を作る経験は、配色センスの向上にもつながります。

時間に余裕があるときや、色遊びを楽しみたいときには、ぜひ試してみたい方法です。

アクリル絵の具を使った混色のコツ

アクリル絵の具で黄土色を作るときには、速乾性と発色の強さに合わせた工夫が必要です。

乾くスピードが早いため、慌てず丁寧に混ぜるための準備が大切です。

アクリルならではの特性に合わせる

アクリル絵の具は、水を加えると伸びが良くなり、乾くと耐水性が出るという特徴があります。

しかし、乾くのがとても速いため、混色中に固まってしまうことがあります。

このため、最初に使う色をすべてパレットに出しておくと、作業を中断せずに済みます。

さらに、混色する量も少なめにして、様子を見ながら進めるのが安心です。

基本となる色の組み合わせ

黄土色を作る際のベーシックな配色は、カドミウムイエロー(またはレモンイエロー)とバーントアンバーです。

| カラー名 | 特徴 |

|---|---|

| カドミウムイエロー | 明るく鮮やかな黄色で、ベース色に最適です。 |

| バーントアンバー | 落ち着いた茶色で、深みを加えられます。 |

この2色をベースにし、必要に応じて赤を足して暖かみを出したり、白で明度を調整したりすることで、より細かいニュアンスの黄土色に仕上げることができます。

色の変化に注意

アクリル絵の具は、乾いた後に色が少し暗くなる傾向があります。

そのため、完成時にちょうど良い色にしたい場合は、やや明るめに調整しておくと理想に近づきます。

さらに、乾いたあとに塗り重ねることで、陰影や奥行きも表現しやすくなります。

このような特性を活かすことで、アクリル絵の具ならではの深みのある表現が可能になります。

オレンジ・緑・白を使った変化球な配合法

一般的な黄土色では物足りないときには、オレンジ、緑、白を使った少し変わった作り方がおすすめです。

あたたかみと自然なトーンを持つ、個性的な色合いを演出できます。

複数の色を活かしたナチュラルな仕上がり

この配合は、あらかじめ混色されたオレンジや緑を使うことで、すぐに深みのある色を作れるのが特徴です。

さらに、白を加えることでやわらかく優しいトーンになります。

それぞれの役割は次のとおりです。

| 色 | 役割 |

|---|---|

| オレンジ | 黄土色のベースカラー。暖かさを表現します。 |

| 緑 | 色に自然な深みを与えます。 |

| 白 | 明るさと柔らかさを調整します。 |

この組み合わせは、標準的な黄土色よりも少しナチュラルで洗練された印象になります。

特にインテリアやナチュラルなイラスト表現などに向いています。

混ぜる際の比率とポイント

おすすめのスタート比率は、オレンジ2:緑1:白1です。この配合であれば、バランスの取れた中間トーンの黄土色になります。

ここから、白を多くすれば優しいパステル調になり、緑を多くすれば深みのあるトーンに変化します。

ただし、緑が多すぎるとカーキ色やモスグリーンに近づいてしまい、黄土色らしさが失われてしまいます。

仕上がりに個性を求める方に

この方法は、「一般的な黄土色とはちょっと違う雰囲気にしたい」「作品に個性を加えたい」といったときにぴったりです。

色の組み合わせ次第で微妙なニュアンスが出せるので、柔らかな自然色が好きな方にも向いています。

少しの色の変化で印象が大きく変わる混色ですので、試し塗りをしながら調整していくと、イメージ通りの色に仕上がりやすくなります。

クーピーや水彩でもできる黄土色の作り方

- 絵の具以外で黄土色を表現する手段とは

- 色鉛筆を使った黄土色の重ね塗り技法

- クーピーで自然な色合いを出す方法

- ポスターカラーでマットな質感を演出する

- 薄い黄土色を作るための明度調整テクニック

- 黄土色が使われる場面とその目的別活用例

絵の具以外で黄土色を表現する手段とは

黄土色は、絵の具を使わなくても他の画材で十分に表現することができます。

たとえば、色鉛筆・クーピー・水彩・パステルなどの道具でも、適切に使えば柔らかく自然な黄土色を再現することが可能です。

絵の具を使わないメリットとは

こうした画材の最大の利点は、手軽であることです。絵の具のようにパレットや水を準備しなくても、すぐに使えるため、スケッチや塗り絵、ラフなイラストに適しています。

また、画材ごとに異なる質感があるため、黄土色の表情にも違いが生まれます。

特にパステルや水彩では、にじみや透明感を活かして優しいトーンの黄土色を描くことができます。

これにより、空気感のある背景や柔らかな質感の動物の毛並みなどに向いています。

画材ごとの特徴と注意点

ただし、注意しなければならないのは「色の作り方」が絵の具とは異なることです。

絵の具は色を物理的に混ぜますが、色鉛筆やクーピー、水彩では「重ねる」ことで目に見える色を調整します。

そのため、画材によっては狙った通りの黄土色を出すのにコツが必要です。

以下のように、画材ごとに特徴と注意点があります。

| カテゴリー | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 色鉛筆 | 重ね塗り | 黄色+茶色を軽く重ねることで調和がとれる |

| クーピー | 指でなじませる | 塗った後にぼかすと、柔らかな色調になる |

| 水彩 | 薄塗り | 水で薄めた黄色に茶系を少し加えると自然な仕上がり |

| パステル | ふんわり描写 | 粉っぽい質感でやさしい黄土色が表現できる |

いずれの方法でも共通するのは、「少しずつ」「丁寧に」塗り重ねることです。

一度に色を加えすぎると、黄土色ではなく暗い茶色になってしまうこともあります。

絵の具がなくても、他の画材で十分に黄土色は表現できます。

ただし、画材の特性を理解し、丁寧に色を重ねる意識が大切です。

色を視覚的に混ぜる感覚を楽しみながら、表現の幅を広げてみてください。

色鉛筆を使った黄土色の重ね塗り技法

色鉛筆で黄土色を再現するには、「重ね塗り」の技法が非常に効果的です。

この方法は、直接混色する絵の具とは異なり、色を何層かに分けて塗ることで、目に映る色合いを調整していきます。

重ね塗りの基本的な流れ

まず、明るく柔らかな黄色をベースとして全体に塗ります。

このときのポイントは、塗りムラが出ないように、軽い筆圧で均一に塗ることです。

次に、茶色を重ねます。

ただし、強く塗りすぎないよう注意が必要です。

柔らかなタッチで、少しずつ塗り足すように重ねると、自然な黄土色に近づいていきます。

もしもう少し深みを出したい場合は、赤やオレンジをほんの少し加えるのもおすすめです。

ただし、それらの色は彩度が高いため、ごく少量で様子を見ながら調整してください。

色が濁らないコツとは

色鉛筆は一度強く塗ってしまうと修正が難しいため、慎重な作業が求められます。

重ねるときは常に「薄く塗って様子を見る」ことを心がけると、失敗を防ぐことができます。

また、紙の種類によっても仕上がりに差が出ます。

凹凸のある紙は色がのりやすく、滑らかな紙は発色がやわらかくなります。

目的に合わせて紙を選ぶのも、色の表現には大切なポイントです。

| テクニック | 効果 |

|---|---|

| 軽い筆圧で塗る | 濁りを防ぎ、層を重ねやすくなる |

| 赤やオレンジを追加 | 色味に深みや個性をプラスできる |

| 紙を選ぶ | 表現の幅が広がり、描きやすさも変わる |

実践の際のアドバイス

塗る前に、紙の隅で試し塗りをする習慣をつけると安心です。

思い通りの色が出せるかを確認してから本番に入れば、仕上がりに満足しやすくなります。

色鉛筆は誰でも扱いやすい道具ですが、重ね塗りのコツをつかむことで、より自由で表情豊かな黄土色を描けるようになります。

クーピーで自然な色合いを出す方法

クーピーを使って黄土色を表現するには、「重ね塗り」と「なじませ」がポイントになります。

見た目の印象を左右するため、丁寧な色づくりが求められます。

クーピーならではの特性を活かす

クーピーは、芯全体が塗料でできているため、力を入れなくても滑らかに色がのるのが特徴です。

そのため、明るい黄色を塗ったあとに、茶色やオレンジを軽く重ねるだけでも、自然な黄土色が作りやすくなります。

さらに、指やティッシュで軽くこすると、色同士が自然になじみ、より柔らかな印象になります。

この「こすりぼかし」は、クーピーの質感を活かした独特の技法です。

使い方と注意点

ただし、クーピーは発色が良いため、加減を間違えると焦げ茶や濃い茶色になってしまうことがあります。

色を重ねる際は、やや物足りないくらいで止めておくと、あとから微調整がしやすくなります。

以下は、塗り方の流れの一例です。

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| ① | 黄色をベースに薄く全体を塗る |

| ② | 茶色やオレンジを軽く上から重ねる |

| ③ | 指やティッシュでやさしくぼかす |

| ④ | 必要に応じて、黄色を再度上から加えて調整 |

また、力を入れすぎると紙がテカリやすくなり、色の調整が難しくなるため、あくまで軽く塗ることを心がけましょう。

クーピーで表現する楽しさ

クーピーは扱いやすく、混色も直感的に楽しめるため、子どもから大人まで幅広く使われています。

黄土色のような繊細な色味も、ちょっとした工夫で再現できるのが魅力です。

柔らかな色合いを作りたいときは、クーピーを活用して視覚的なブレンドを楽しんでみてください。

黄土色に限らず、さまざまなニュアンスの色づくりにも役立つはずです。

ポスターカラーでマットな質感を演出する

ポスターカラーを使うことで、黄土色に独特のマットな質感を加えることができます。

マットな仕上がりは光を抑えた落ち着いた印象を与え、ナチュラルな色調が求められる場面にぴったりです。

ポスターカラーの特徴と黄土色との相性

ポスターカラーは、水で溶かして使う絵の具の一種でありながら、水彩絵の具よりも不透明でしっかりとした発色が得られます。

そのため、黄土色のような落ち着いた色でも、くすまずに美しく画面に映えます。

乾くと光沢が抑えられ、しっとりとした質感が残るのも大きな特徴です。

さらに、ポスターカラーは塗り重ねに強く、ムラなくベタ塗りできるため、背景づくりや広い面積の表現に向いています。

黄土色を使って壁や地面、古びた建物などを表現する際にも便利です。

黄土色の作り方と塗りのコツ

黄土色をポスターカラーで作るときは、黄色を多めに取り、そこに少しずつ茶色を加えて調整します。

ほんの少量の赤を加えると、柔らかさと深みが増し、より温かみのある色に仕上がります。

以下に基本の混色例をまとめました。

| カテゴリー | 絵の具 | 目安の割合 |

|---|---|---|

| ベース色 | 黄色 | 60% |

| 調整色① | 茶色 | 30% |

| 調整色② | 赤 | 10%(好みにより調整) |

乾燥後はやや濃く見えることがあるため、少し明るめに仕上げるのがコツです。

塗るときは一度に厚く塗らず、薄く何層かに分けて重ねると、ひび割れを防ぎつつ綺麗なマット感が出せます。

注意点と取り扱いのポイント

ポスターカラーは乾くのが早く、乾燥後に水を含んでも再溶解しにくいという特徴があります。

そのため、調色はこまめに行い、必要な量をその都度作るようにしましょう。

また、厚塗りすると乾燥時にひびが入ることがあります。水分量を調整しながら、均一に塗るように心がけるときれいに仕上がります。

薄い黄土色を作るための明度調整テクニック

黄土色をやわらかく、より優しい印象に仕上げたいときには、明度を調整して薄い黄土色にするのが効果的です。

明度とは「色の明るさ」のことを指し、これを上げることで全体のトーンが軽やかになり、使いやすさが増します。

白を加える明度調整の基本

もっとも手軽な明度調整方法は、白を加えることです。

ベースとなる黄土色に対し、少しずつ白を混ぜることで、濁りにくくナチュラルな薄い黄土色が作れます。

ただし、一気に白を入れすぎてしまうと色がくすみ、ぼんやりとした印象になるため注意が必要です。

以下に目安となる調整比率を表でまとめました。

| カテゴリー | 絵の具 | 目安の割合 |

|---|---|---|

| 黄土色 | 黄色+茶色 | 80% |

| 明度調整 | 白 | 20%(少しずつ加える) |

この比率はあくまで目安です。使う画材の性質や、求める明るさによって加減しましょう。

水を使った明度調整(透明感を出したいとき)

水彩絵の具やポスターカラーを使っている場合は、水で薄める方法もおすすめです。

水を多めに含ませることで、絵の具自体が薄くなり、透明感のある柔らかい黄土色が表現できます。

特に、背景や空気感を演出したいときに有効です。

ただし、水を使う場合は乾くと色がさらに薄く見えることがあるため、完成後の発色をイメージしながら塗ると失敗しにくくなります。

ベージュにならないようにするために

明度を上げすぎると、黄土色ではなく「ベージュ」に近づいてしまうことがあります。

黄土色の特有の温かみや土っぽさを保ちたい場合は、黄色と茶色の比率を意識しつつ、白はあくまで補助的に使うようにしましょう。

目的の色味に近づけるためには、試し塗りをこまめに行いながら微調整することが大切です。

黄土色が使われる場面とその目的別活用例

黄土色は、さまざまなジャンルで使われている万能な色です。

その理由は、派手すぎず、同時に地味すぎないという中間的なバランスの良さにあります。

ナチュラルで落ち着いた印象を持ちつつ、周囲の色を引き立てる力も兼ね備えているため、多くの表現にマッチします。

絵画での活用:自然や人物の描写に最適

絵画では、風景画や静物画、人物画など幅広く活用されています。

特に地面、木、石、枯葉などの自然物を描く際に最適です。

また、人物の肌の影部分や衣服のトーンとしても馴染みやすく、リアリティのある描写を助けてくれます。

| 用途 | 活用例 |

|---|---|

| 風景画 | 地面、木の幹、岩肌、枯れ葉など |

| 人物画 | 肌の影、髪の色、服の陰影 |

| 静物画 | 木製品、土器、布製品など |

インテリアデザインでの活用:落ち着きと温もりを演出

インテリアでは、壁紙やカーテン、家具などに黄土色を取り入れると、温かみのある空間を作ることができます。

特に木材や麻などの自然素材との相性が良く、ナチュラル系・北欧風のインテリアに適しています。

明るめの黄土色を選べば、部屋全体を明るくやさしい印象にすることも可能です。

ただし、濃い黄土色を使いすぎると暗い印象になってしまうこともあるため、白やベージュ、植物のグリーンなどとバランスをとるとよいでしょう。

ファッションでの活用:アースカラーコーデにぴったり

ファッションでは、秋冬の装いを中心に、黄土色はアースカラーとして根強い人気を誇っています。

トレンチコートやニット、スカートなどに取り入れることで、落ち着きがありながらも季節感を出せます。

一方で、上下をすべて黄土色系にしてしまうと重たく見えることもあるため、白やカーキ、ベージュなどと合わせて軽さを出すのがおすすめです。

このように、黄土色は絵画やインテリア、ファッションなど、さまざまな場面で活躍する色です。

それぞれの目的に応じて使い分けることで、より豊かな表現が可能になります。

色選びに迷ったときは、まず黄土色を取り入れてみると、新しい発見があるかもしれません。

黄土色の作り方に関するFAQ

- 黄土色は何色を混ぜると作れますか?

-

黄土色は、主に「黄色」と「茶色」を混ぜることで作ることができます。これは、もっとも基本的かつ簡単な方法のひとつです。

なぜなら、黄土色とは「黄色がかった茶色」または「土のようなくすんだ黄色」とされているため、ベースになるのは明るい黄色です。そこに茶色を少しずつ加えることで、深みのある自然な黄土色に近づいていきます。

例えば、カドミウムイエローなどの鮮やかな黄色に、バーントアンバーのような茶色を加えると、落ち着いた印象の色になります。もし茶色の代わりに赤や黒を用いて深みを出す方法もありますが、色の調整が難しくなるため注意が必要です。

混ぜ方に正解はなく、最終的には求める色味によって変わります。少しずつ調整しながら、理想の黄土色に仕上げましょう。

- 黄土色を作るときの配色比率は?

-

黄土色を作る際の配色比率の目安としては、「黄色:茶色=3:1」程度が一般的です。

この比率であれば、黄色の明るさと茶色の落ち着きがバランス良く混ざり、自然な土の色を再現できます。ただし、使用する絵の具の種類によって発色が異なるため、必ずしもこの比率がすべての場面で適しているとは限りません。

例えば、より明るい黄土色を作りたい場合は黄色の割合を増やし、深みを出したい場合は茶色を少し増やすと効果的です。注意点として、一度に多くの色を混ぜすぎると調整が難しくなるため、少しずつ色を加えて確認しながら作ることが大切です。

また、他の作り方として「黄色+赤+黒」や「黄色+紫」といった方法もありますが、それぞれ異なるトーンの黄土色が仕上がるため、目的に合わせて使い分けるのが理想的です。

- 何色を混ぜたら黄色になりますか?

-

黄色は、色の三原色のひとつであり、他の色を混ぜて作ることはできません。

これは絵の具などの減法混色において、黄色・赤・青が「基本の色(=原色)」とされるためです。つまり、黄色は他の色を混ぜて再現することができない「出発点の色」となります。

例えば、オレンジや緑といった色は黄色を使って作れますが、黄色そのものは混色では作り出せません。もし色味の調整が必要であれば、黄色に白を加えて明るくしたり、赤や青を加えてニュアンスを変えるといった方法が使われます。

つまり、黄土色のような色は黄色から派生して作ることができますが、黄色を逆に作り出すことは不可能だと考えておくのが基本です。

- 絵の具を使って黄土色を作る方法は?

-

絵の具で黄土色を作るには、まず黄色を多めにパレットに取り、そこに少量の茶色を加える方法が基本です。

こうすることで、自然界に見られるような、土っぽさを持った温かみのある色が再現できます。色の調整がしやすいのもこの方法の利点です。使用する黄色は、カドミウムイエローやレモンイエロー、茶色はバーントシエナやローアンバーなどが適しています。

一方で、茶色の絵の具が手元にない場合には、黄色をベースに赤と黒を少しずつ混ぜるという方法もあります。この場合、赤が黄味を和らげ、黒が色の深さを引き出します。ただし、黒を入れすぎると暗くなりすぎるため、慎重な調整が必要です。

他にも、黄色に紫を少量混ぜることで、彩度を抑えた落ち着いた黄土色を作ることも可能です。この場合も、紫は補色にあたるため、少しずつ加えるのがポイントになります。

- 黄土色が与える心理的な印象とは?

-

黄土色は、視覚的に「安心感」「落ち着き」「あたたかさ」を感じさせる色として知られています。

この色は自然の土や木、枯れ葉などを連想させるため、心理的にリラックス効果をもたらすことが多いです。特にインテリアやアートの分野では、空間や作品全体を穏やかで落ち着いた印象に仕上げるために使われます。

また、黄土色は「サポート役」の色とも言われており、主張しすぎず、他の鮮やかな色を引き立てる特徴があります。これは、感情を過度に刺激することなく、安定した雰囲気を作り出せるためです。

ただし、使い方によっては「地味」や「古臭い」と感じられることもあるため、用途や配色のバランスには工夫が必要です。

- 黄土色に言い換えられる色名はある?

-

黄土色に言い換えられる色名としては、「オーカー」「アンバー」「からし色」「ベージュ系ブラウン」などが挙げられます。

これらは色味のトーンに違いはあるものの、同じように自然な土色やくすんだ黄色系統の色として扱われることが多いです。特に「オーカー」は美術用語でも頻繁に使われ、黄土色に非常に近い色味を持っています。

例えば、「オーカー」はやや赤みがかった黄土色として使われ、「アンバー」はそれよりも深く暗めの色合いです。また「からし色」は、黄土色よりもやや鮮やかで黄色に寄った色調になります。

ただし、これらの色は厳密に同じではないため、場面によっては適切な名称を選ぶ必要があります。作品や商品説明などで言い換える際には、見た目の印象や目的に合った表現を選ぶようにしましょう。

黄土色の作り方を理解するためのポイントまとめ

- 黄土色は黄色と茶色を混ぜるのが基本的な作り方

- 黄色を多めに使い茶色を少量加えると自然な黄土色になる

- 紫を補色として少量加えると彩度を抑えた落ち着いた色になる

- 赤と黒を加えると深みのある大人っぽい黄土色ができる

- 三原色(赤・青・黄)だけでも黄土色は再現可能

- アクリル絵の具では速乾性に注意して計画的に混色する

- アクリルでは明るめに作っておくと乾燥後にちょうど良い色になる

- オレンジ・緑・白を使うとナチュラルで個性的な色味に仕上がる

- ポスターカラーはマットな質感を出しやすく塗り重ねにも向いている

- 白を加えると明度が上がり、柔らかく優しい黄土色になる

- 水で薄めると透明感のある薄い黄土色が表現できる

- 色鉛筆は重ね塗りによって黄土色を表現する

- クーピーはぼかし技法で自然な色合いを出せる

- 水彩ではにじみを活かして柔らかい黄土色が作れる

- 紙質や使用量で発色が変わるため試し塗りが重要